はじめに

愛知県陶磁美術館本館がリニューアルオープンし、4月1日から「新シュウ蔵品展-美術館シュウシュウのあれこれ-」が始まりました。会期は、少し短めの5月6日までです。

休館中は、耐震工事、LED照明の導入、バリアフリー化等のハード面の改修に加え、建物の名称、展示室の名称、案内標識の見直し等も行い、安全で明るく、わかりやすい美術館になりました。

愛知県陶磁美術館本館遠景

愛知県陶磁美術館は、重要文化財を含む約8000点の作品・資料をコレクションする国内屈指の陶磁専門ミュージアムです。本展で鑑賞できるのは、その豊富なコレクションの中から、「シュウ」をキーワードに選ばれた作品・資料の数々です。

新シュウ蔵品展入口

展覧会タイトルの「シュウ」の部分が赤くなっており、これが本展を読み解くヒントになります。それでは、順番に展示を見ていきましょう。

新シュウ蔵品展

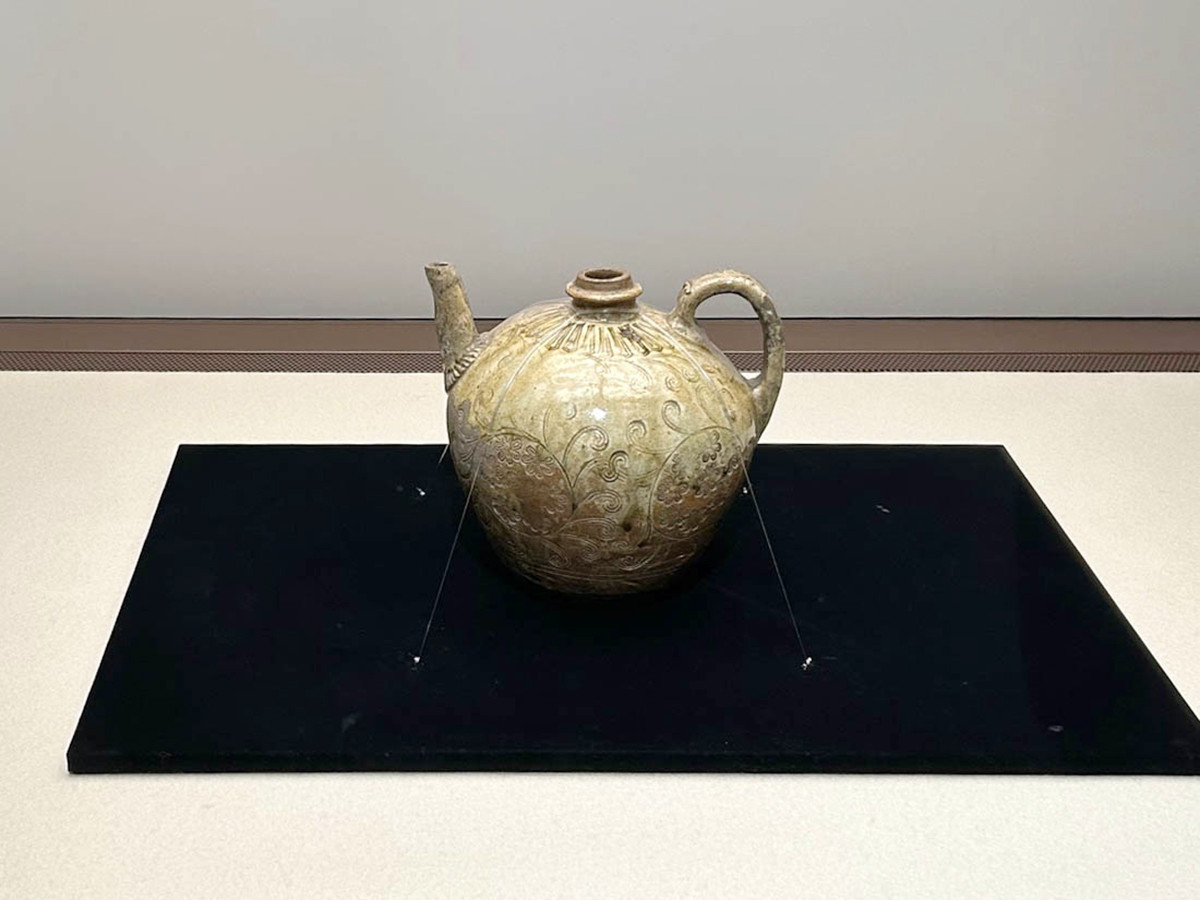

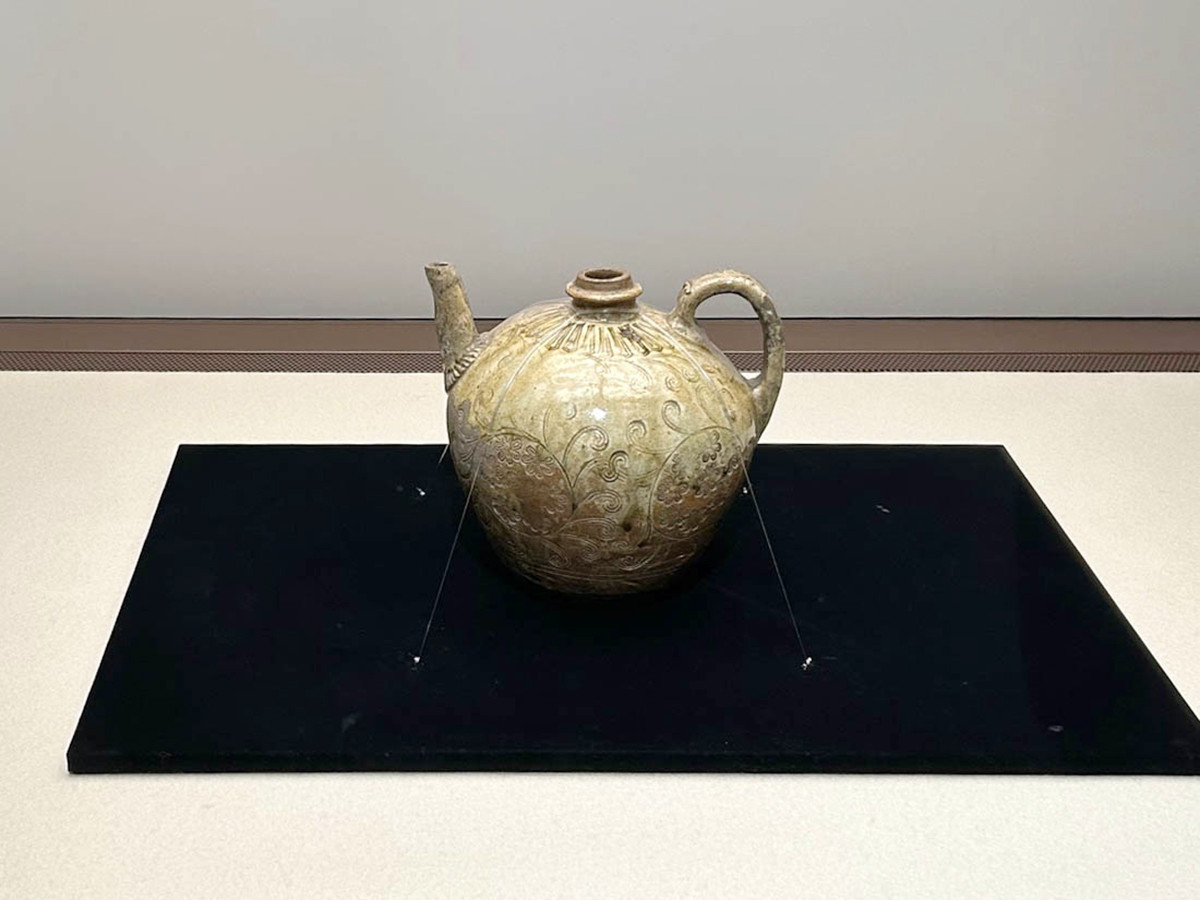

最初に紹介する「シュウ」なコレクションは、優秀の「秀」で選ばれた≪灰釉蕨手文手付水注≫です。胴の部分はふっくらと、注ぎ口は垂直に近い角度で立ち上がっています。また、その表面には花唐草文が読み取れます。本作は、北大路魯山人の旧蔵品で、古くから名品として知られています。

《灰釉蕨手文手付水注》(愛知県指定文化財)鎌倉時代

次に紹介する「シュウ」なコレクションは、祝儀の「祝」で選ばれました。その彩色には、金色や赤色が使われ、とても華やかな雰囲気です。時期は過ぎましたが、雛飾りの小道具の中にも、似たような器があったように思います。

展示風景

その他にも、修理の「修」で選ばれたもの、衆知の「衆」で選ばれたものなど、多彩な切り口でコレクションが展示されています。さながら、漢字クイズを組み合わせたゲームのように楽しい展示です。

左から 栗木 達介《銀紅彩地紋陶 風韻》1986 / 《銀紅彩地紋陶 まがり》1985

栗木達介の《銀紅彩地紋陶 風韻》と《銀紅彩地紋陶 まがり》は、どちらも「くにゃり」とした形をしています。表面の模様のモダンさにも目を惹かれますが、その「くにゃり」とした形から、陶磁器は柔らかい粘土から作られていることを思い出させてくれます。

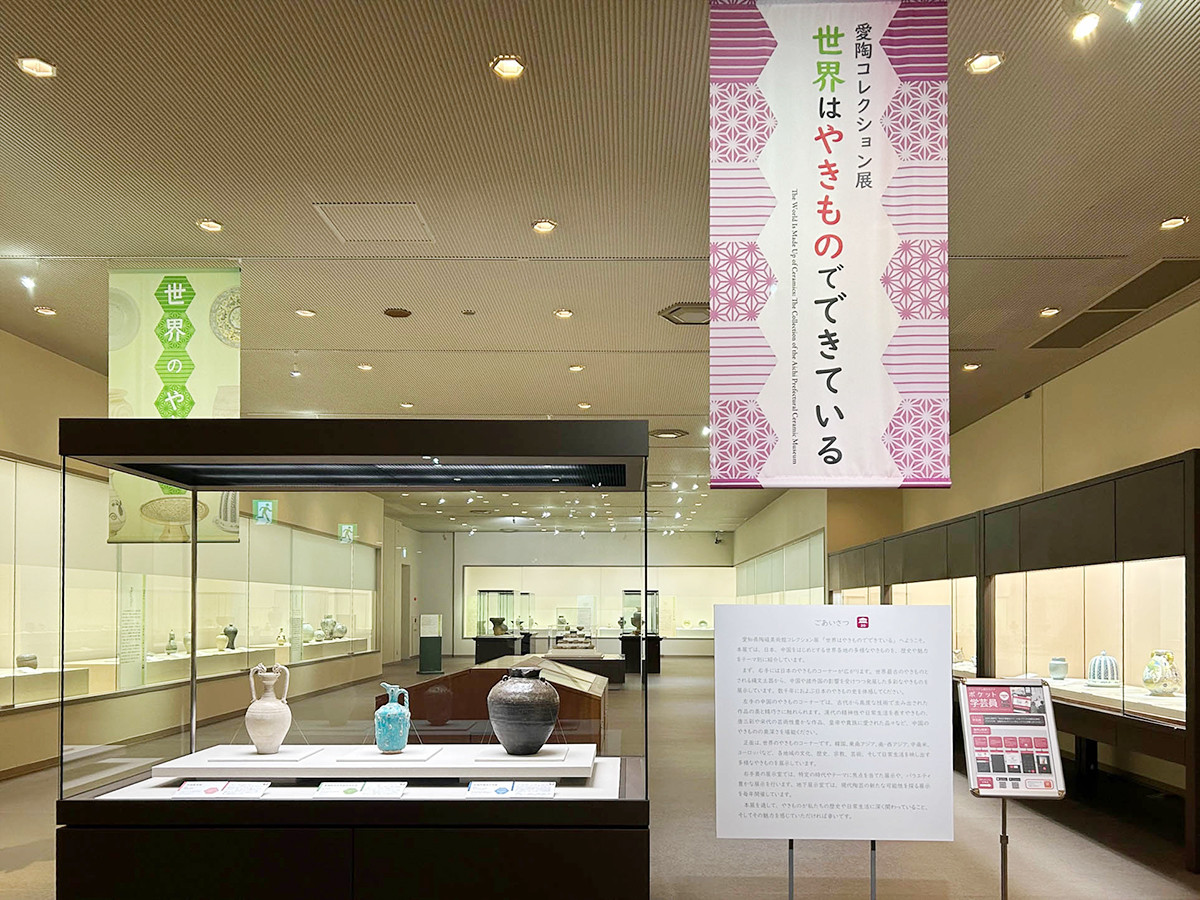

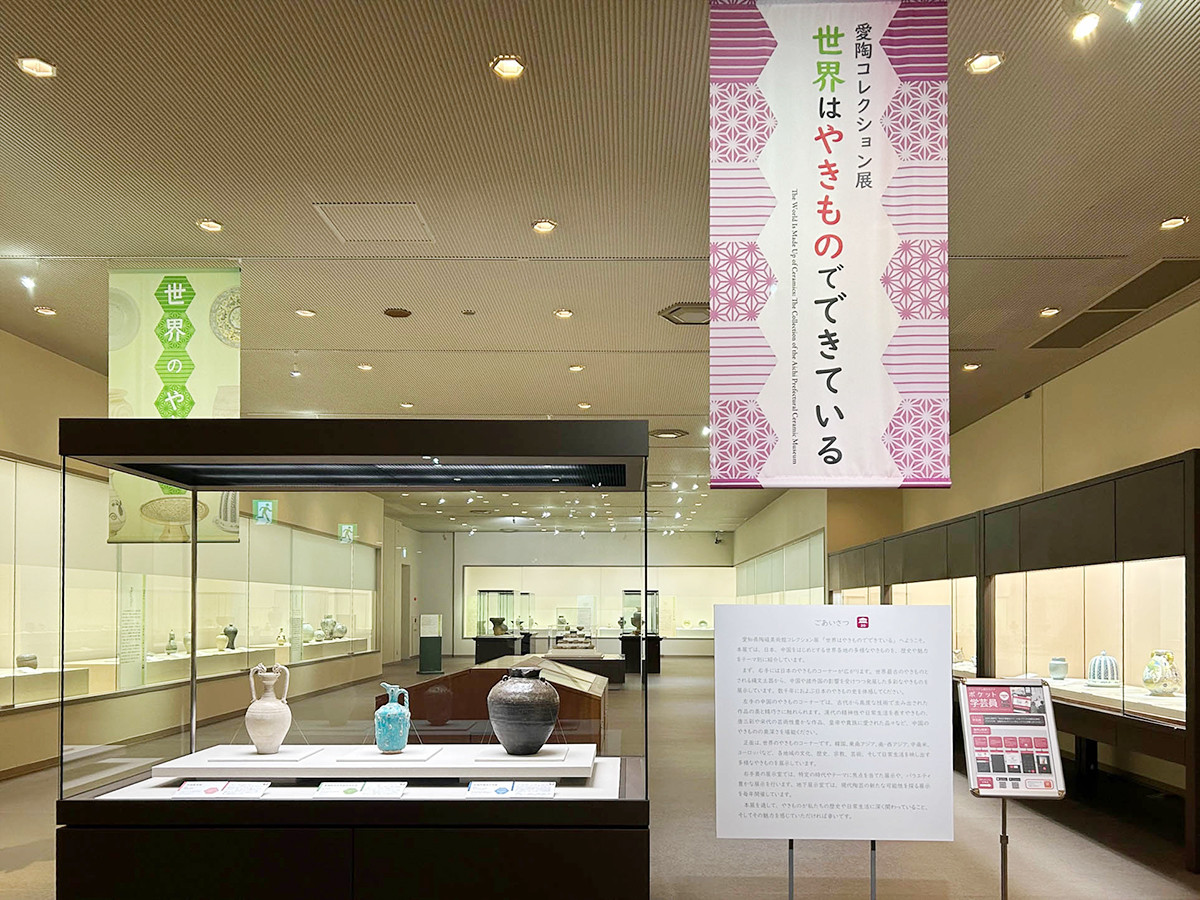

愛陶コレクション展

世界はやきものでできている

これまでの「常設展」は「愛陶コレクション展」と改名され、本年中は3回の展示替えが予定されています。この展示替えにより、企画展ごとに新しい内容の「愛陶コレクション展」を楽しめます。

展示風景

本展には《縄文土器 深鉢》が展示されています。その装飾的な造形は、他のコレクションの中でも群を抜いて目立っています。縄文土器の造形は、世界中の土器の中でも独創的なものらしいです。

《縄文土器 深鉢》縄文時代

完成品だけでなく、様々な陶片も展示されています。陶片が採取された地域を調べると、生産された地域と利用された地域だけでなく、両方の地域をつなぐ流通経路もわかるそうです。運搬中に壊れ、破棄された破片を追跡調査するとは、「ヘンゼルとグレーテル」の童話に出てくる「光る石」のような話です。

様々な陶磁器の系譜をまとめた資料も展示されており、その出発点は縄文土器です。「有田」とか「九谷」とか、個別の名前はよく聞きますが、このように図解されると互いの影響関係がわかりやすいです。

日本陶磁史を系譜で読み解く

愛陶コレクション展

現代の陶芸 Re-

愛知県陶磁美術館には、現代陶芸の作品が1000点以上もコレクションされています。厳選された展示の中から、数点を紹介します。

現代の陶芸 Re-展入口

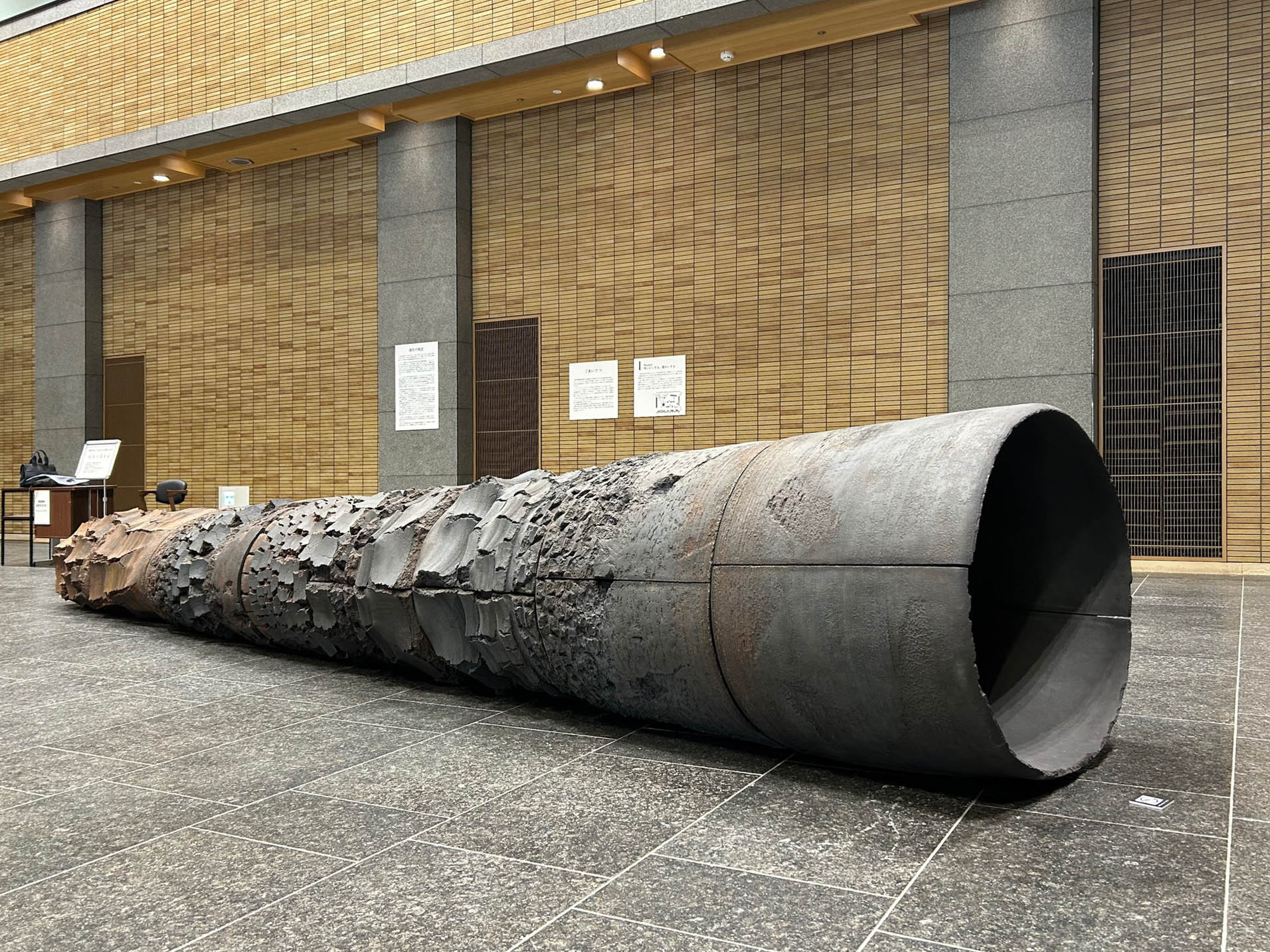

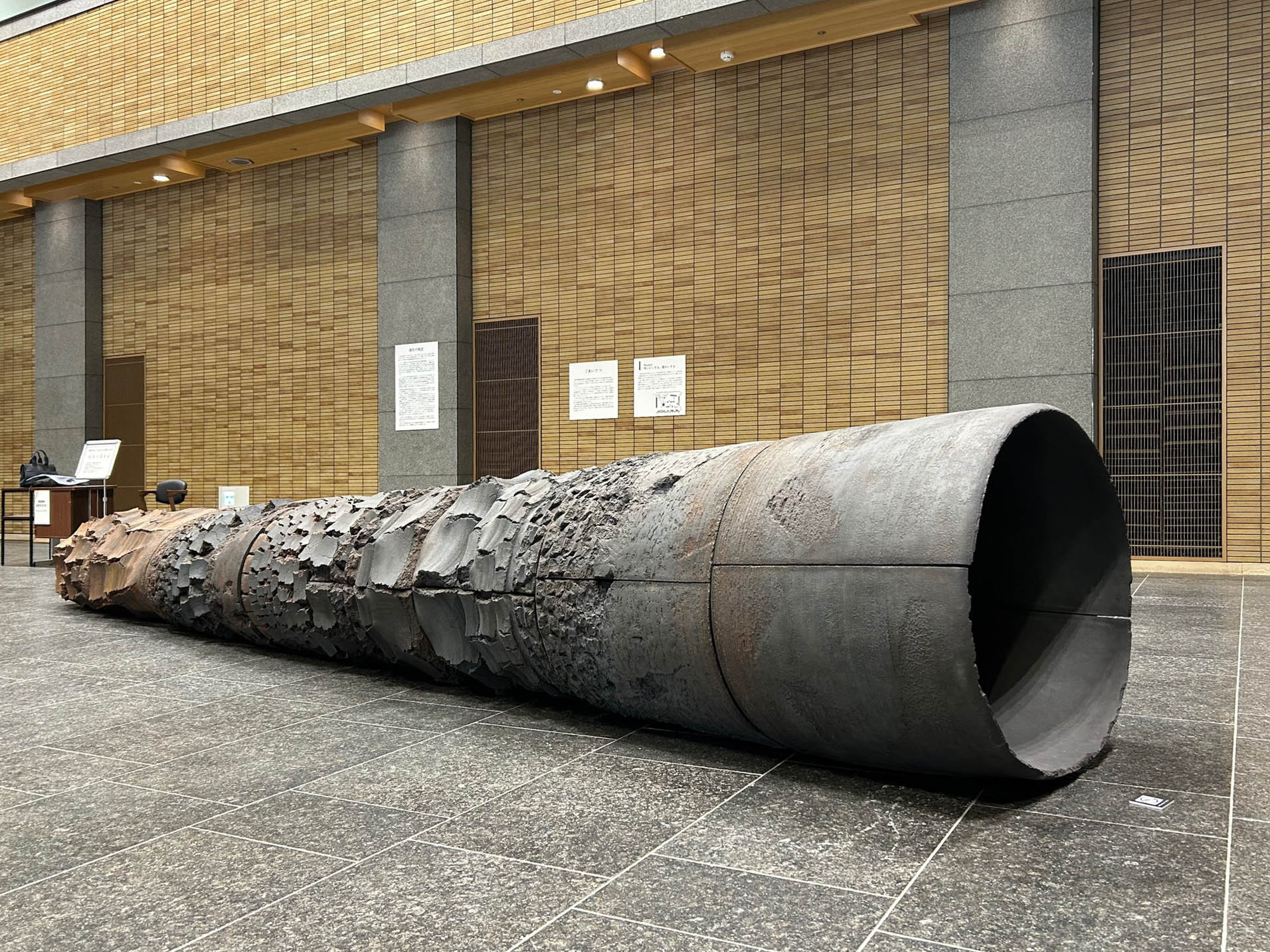

秋山陽の《オシレーションⅢ》は、その巨大さで展示室の中でも特別な存在感を示しています。本作は、いくつかのパーツに分かれており、表面に生じたひび割れや地肌の色合いが異なります。とはいえ、滑らかにつながった様子は、台風で倒れた大木が朽ちていく様子に似ています。

秋山 陽《オシレーションⅢ》1995

岩村遠の《Neo Jomon:Haniwa -Majin-》は、ふっくらとした体形の縄文風の埴輪の魔人です。その体表には、ある種の刺青のような、きれいな櫛目が引かれています。作家によれば、作品のインスピレーションは、古代から近年の大衆文化まで、幅広く取り入れているそうです。先に見た縄文土器の深鉢よりも上品な感じがするのは、21世紀の安全で清潔な社会環境の反映かもしれません。

岩村 遠《Neo Jomon:Haniwa -Majin-》2020

おわりに

その他にも、愛知県陶磁美術館では、以下のような改善が行われました。

・スマートフォンで作品解説を聞きながら鑑賞できる「ポケット学芸員」の導入

・所蔵品の検索エンジン「愛陶オンラインミュージアム」の開設

・所蔵品の3Dモデルの整備

「愛陶オンラインミュージアム」を使えば、気になる作品について、自宅などから気軽に調べることができます。3Dモデルは、まだ一部の作品・資料のみの対応ですが、作品・資料を回転させることで、その内側や底部を見ることができます。

名古屋駅周辺から愛知県陶磁美術館まで公共交通機関で移動する場合、そのアクセスには下調べが欠かせません。経路によって、電車とバスを乗り継ぎますが、バスは運行本数と運行日が限られます。特に尾張瀬戸からバス利用を考える場合、運行本数が1日に5本、運行日が土日祝のみという条件がネックになります。

今年の9月から開催される「国際芸術祭あいち」では、愛知県陶磁美術館も会場のひとつです。芸術祭の期間中は、シャトルバスを運行するなど、来場者の利便性が確保されることを期待します。

[ 取材・撮影・文:ひろ.すぎやま / 2025年3月30日 ]

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)