IM

レポート

レポート

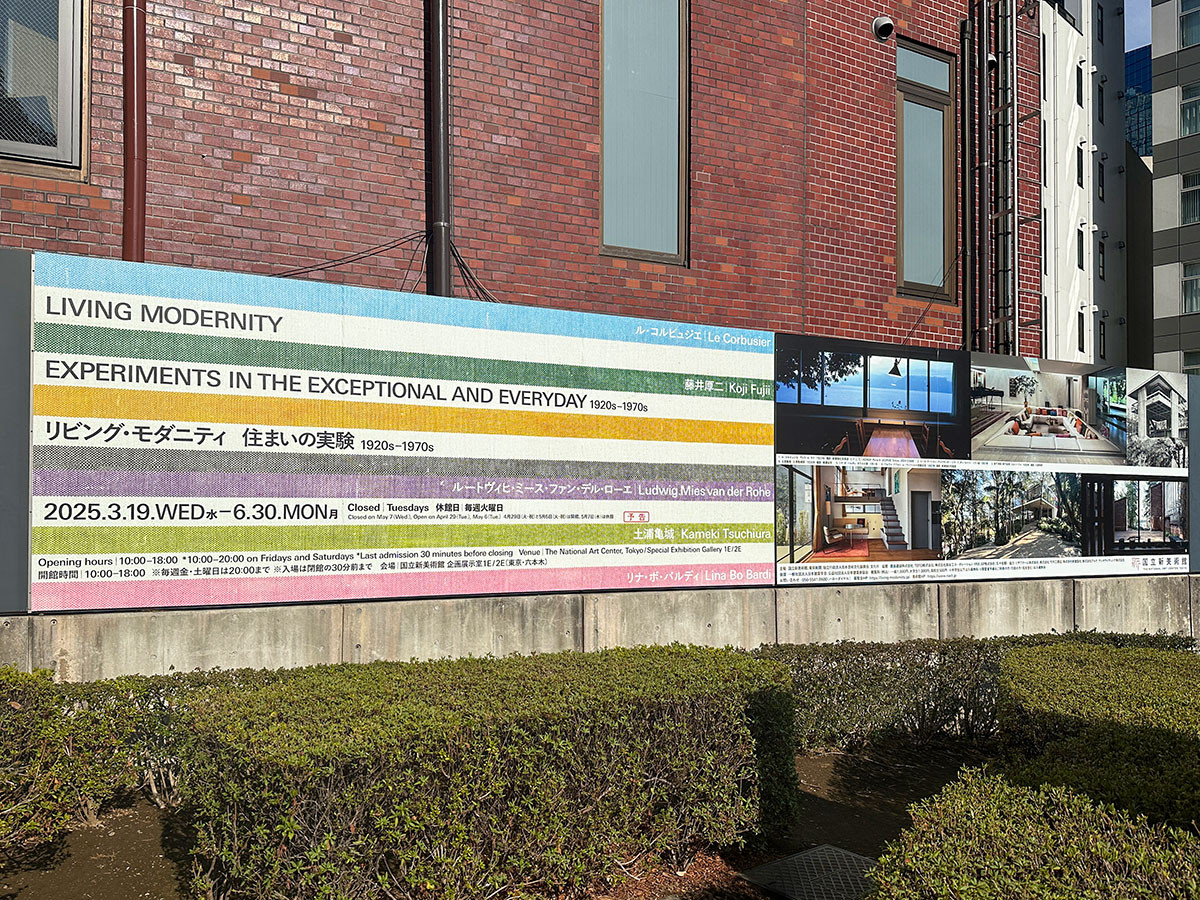

モダン・ハウスの挑戦 ― 「リビング・モダニティ 住まいの実験 1920s-1970s」(取材レポート)

国立新美術館 | 東京都

20世紀にはじまった住宅をめぐる革新的な試みを7つの観点で再考する展覧会

国立新美術館初の試み、クラウドファンディングを実施した2階は無料エリア

ミース・ファン・デル・ローエのプロジェクト「ロー・ハウス」の原寸大展示

1

「リビング・モダニティ 住まいの実験 1920s-1970s」国立新美術館 2025年 展示風景

「リビング・モダニティ 住まいの実験 1920s-1970s」国立新美術館 2025年 展示風景

ミース・ファン・デル・ローエ「ロー・ハウス」の原寸大展示プロジェクト

ミース・ファン・デル・ローエ「ロー・ハウス」の原寸大展示プロジェクト

リビング・モダニティ today

リビング・モダニティ today

「リビング・モダニティ 住まいの実験 1920s-1970s」国立新美術館 2025年 展示風景

リビング・モダニティ today

| 会場 | 国立新美術館 |

| 会期 |

2025年3月19日(水)〜6月30日(月)

開催中[あと72日]

|

| 開館時間 | 10:00–18:00 ※毎週金・土曜日は20:00まで ※入場は閉館の30分前まで |

| 休館日 | 毎週火曜日 ※ただし4月29日(火・祝)と5月6日(火・祝)は開館、5月7日(水)は休館 |

| 住所 | 〒106-8558 東京都港区六本木7-22-2 |

| 電話 | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 公式サイト | https://living-modernity.jp/ |

| 料金 | 一般1,800円、大学生1,000円、高校生500円 ※中学生以下は入場無料 ※障害者手帳をご持参の方(付添の方1名を含む)は入場無料 ※一部無料でご覧いただける展示がございます。 |

| 展覧会詳細 | 「リビング・モダニティ 住まいの実験 1920s-1970s」 詳細情報 |

おすすめレポート

ニュース

2025年4月18日

横浜赤レンガ倉庫で線の魔術師・ミュシャの世界へ没入

2025年4月18日

日本美術の“交差点”をたどる特別展 ― 京都国立博物館「日本、美のるつぼ」

2025年4月18日

開館130年の奈良国立博物館で、過去最大規模の国宝展 ― 特別展「超 国宝」

2025年4月15日

ファッションに見る“私のかたち” ― 「LOVEファッション─私を着がえるとき」展

ご招待券プレゼント

学芸員募集

新居浜市美術館 学芸員募集中

[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]

愛媛県

東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!

[東山旧岸邸]

静岡県

鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)

[報国寺]

神奈川県

【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!

[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]

東京都

明石市役所 埋蔵文化財担当を募集中!

[明石市役所]

兵庫県

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)