IM

レポート

レポート

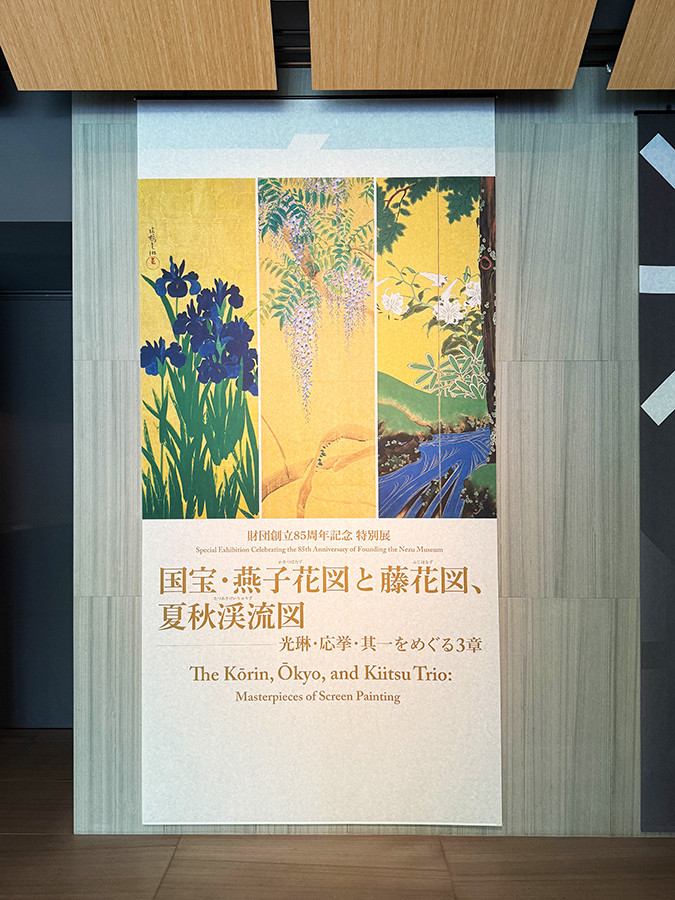

屏風に咲いた永遠の花々 ― 根津美術館「国宝・燕子花図と藤花図、夏秋渓流図」(取材レポート)

根津美術館 | 東京都

この時期ならではのお楽しみ。国宝《燕子花図屏風》をはじめ名品屏風3点

尾形光琳、円山応挙、鈴木其一。名だたる絵師の表現を比べて鑑賞する贅沢

装飾性と写生、ユーモアと様式が融合した構図や表現。絵師たちによる挑戦

2

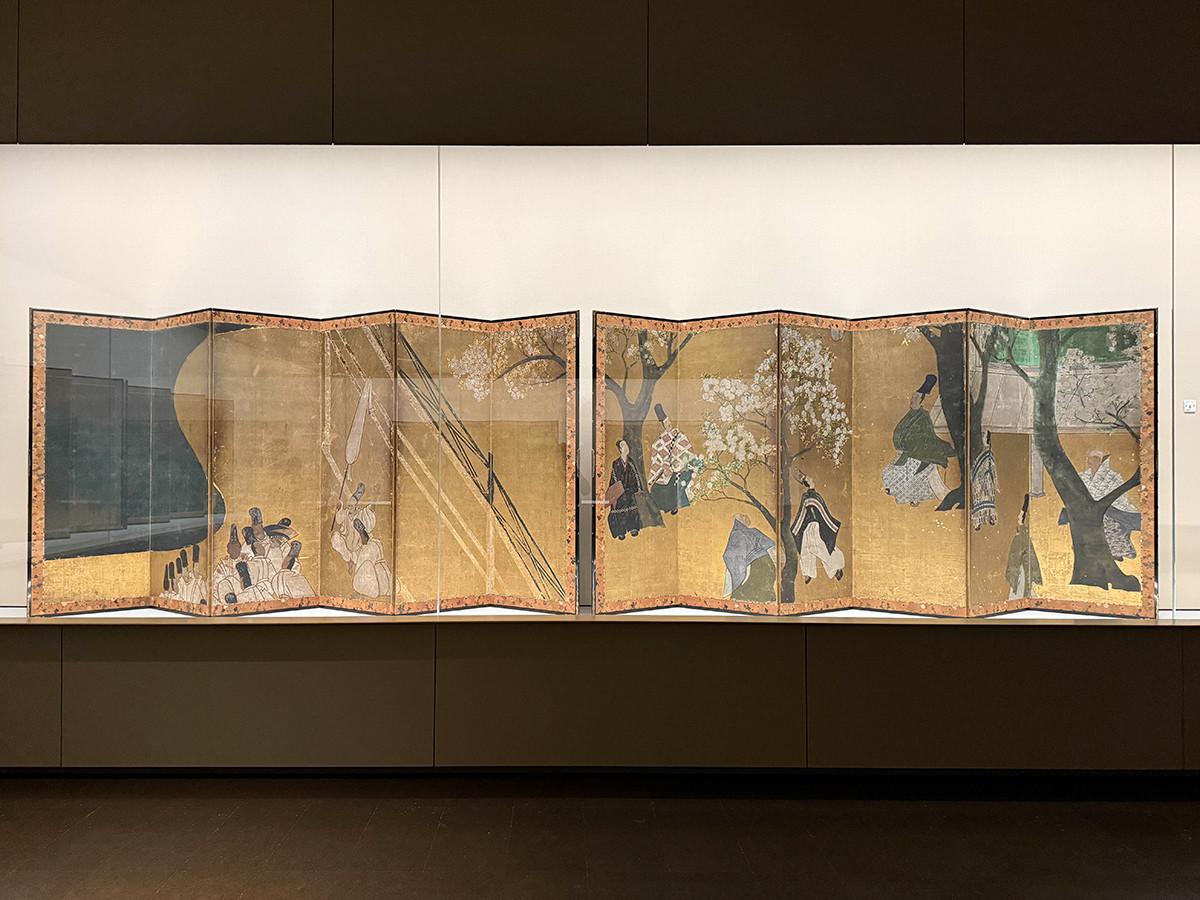

(左手前)《浮舟図屏風》江戸時代 17世紀 根津美術館蔵

(左から)《鶴・鷺・呂洞賓図》海北友松筆 後陽成天皇・海山元珠賛 桃山時代 17世紀 根津美術館蔵 / 《高士騎牛図》伝 俵屋宗達筆 江戸時代 17世紀 根津美術館蔵

| 会場 | 根津美術館 |

| 会期 |

2025年4月12日(土)〜5月11日(日)

もうすぐ終了[あと5日]

|

| 開館時間 | 午前10時~午後5時 ただし、5月5日(月・祝)から11日(日)は午後7時まで開館。(入館はいずれも閉館30分前まで) |

| 休館日 | 4月14日(月)、4月21日(月)、5月7日(水) |

| 住所 | 〒107-0062 東京都港区南青山6-5-1 |

| 電話 | 03-3400-2536 |

| 料金 | オンライン日時指定予約 一般1500円 学生1200円 *障害者手帳提示者および同伴者は200円引き、中学生以下は無料 |

| 展覧会詳細 | 「国宝・燕子花図と藤花図、夏秋渓流図」 詳細情報 |

おすすめレポート

ニュース

2025年4月28日

鬼のものがたり、ここに始まる ― サントリー美術館「酒呑童子ビギンズ」

2025年4月25日

「太陽の塔」の裏にあった、もうひとつの物語 ― 企画展「岡本太郎と太陽の塔」

2025年4月25日

ゴールデンウイーク、渋谷に恐竜が出現! ― 「DINO SAFARI 2025」

2025年4月25日

88歳、横尾忠則が放つ新たな絵の流れ ― 世田谷美術館「横尾忠則 連画の河」

ご招待券プレゼント

学芸員募集

アサヒグループ大山崎山荘美術館 広報募集

[アサヒグループ大山崎山荘美術館 京都府乙訓郡大山崎町銭原5−3]

京都府

東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!

[東山旧岸邸]

静岡県

令和7年度高松市会計年度任用職員 資料館等学芸員募集中!

[高松市石の民俗資料館]

香川県

府中市美術館 学芸員募集

[府中市美術館]

東京都

学生大歓迎!【アルバイト】名古屋市港防災センター 運営・接客/イベント業務スタッフ 募集!

[名古屋市港区港町1-12-20(名古屋市港防災センター)]

愛知県

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)