IM

レポート

レポート

大名茶人・片桐石州、武家が愛した茶の美学 ― 根津美術館「片桐石州の茶」(レポート)

根津美術館 | 東京都

武家茶道を確立した立役者ながらこれまで十分に注目されなかった大名茶人

幕府や大名の茶の湯に大きな影響を与え、井伊直弼など後世の茶人にも継承

石州流の美学や思想を道具や書蹟を通じて網羅的に紹介し、その真髄に迫る

1

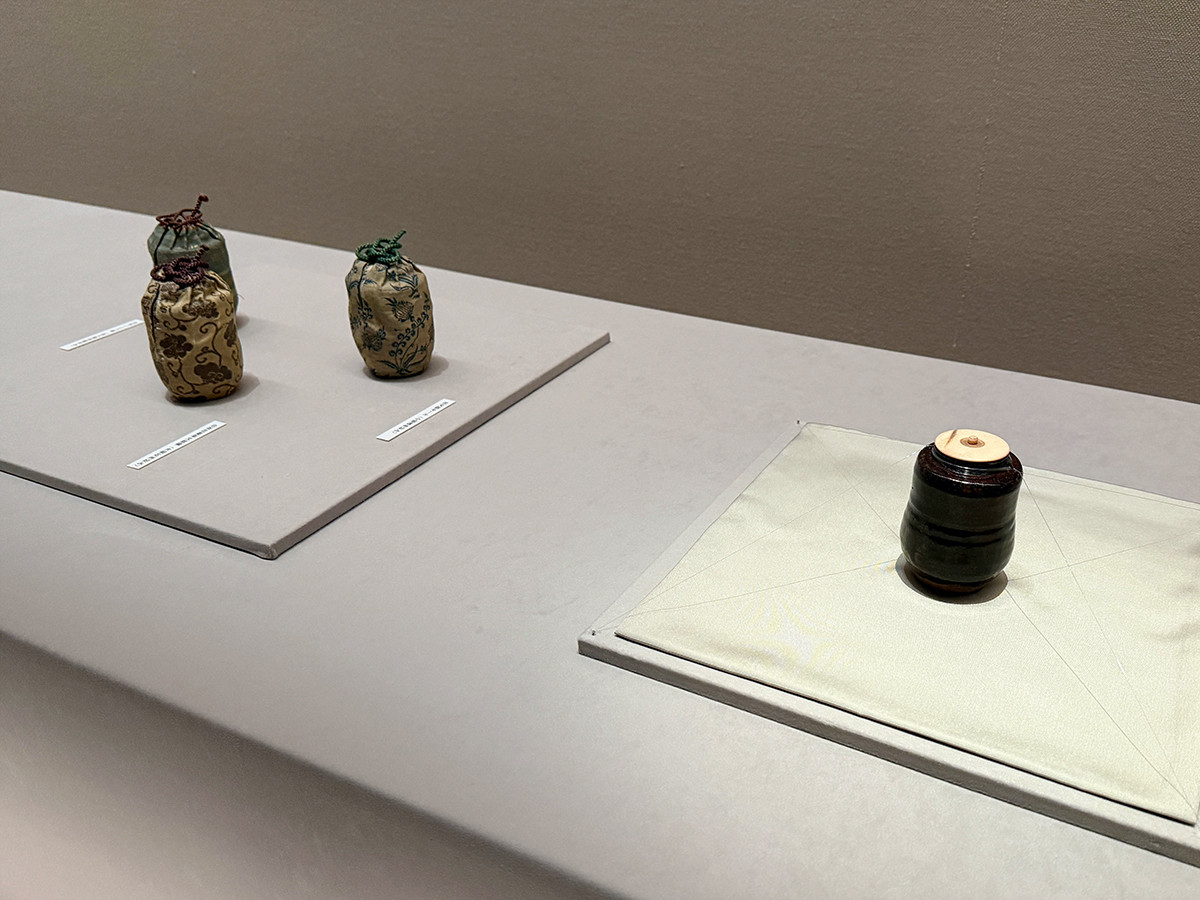

(左から)《一行書 蟾蜍送花影》片桐石州作 江戸時代 17世紀 野村美術館蔵 / 《一行書 諸花一時開》片桐石州作 江戸時代 17世紀 個人蔵

《瓢炭斗》片桐石州作 江戸時代 17世紀 岐阜プラスチック工業株式会社蔵

| 会場 | 根津美術館 |

| 会期 |

2025年2月22日(土)〜3月30日(日)

会期終了

|

| 開館時間 | 午前10時~午後5時(入館は閉館30分前まで) |

| 休館日 | 月曜休館。ただし2月24日(月・振替休)は開館し、翌25日(火)は休館 |

| 住所 | 〒107-0062 東京都港区南青山6-5-1 |

| 電話 | 03-3400-2536 |

| 公式サイト | https://www.nezu-muse.or.jp/ |

| 料金 | オンライン日時指定予約 一般1500円 学生1200円 *障害者手帳提示者および同伴者は200円引き、中学生以下は無料 |

| 展覧会詳細 | 「片桐石州の茶」 詳細情報 |

おすすめレポート

ニュース

2025年4月11日

国宝「日向正宗」「徳善院貞宗」が揃い踏み ― 三井記念美術館

2025年4月11日

『攻殻機動隊』の 士郎正宗、初の大規模展が世田谷文学館で開催

2025年4月11日

輝きの中の幻想画家― パナソニック汐留美術館「オディロン・ルドン」展

2025年4月7日

「東博コレクション展」が始動 ― 金剛力士立像も公開

ご招待券プレゼント

学芸員募集

新居浜市美術館 学芸員募集中

[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]

愛媛県

東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!

[東山旧岸邸]

静岡県

鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)

[報国寺]

神奈川県

【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!

[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]

東京都

学芸員募集中!菊池恵楓園歴史資料館

[菊池恵楓園歴史資料館]

熊本県

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)

![根津美術館 特別展「片桐石州の茶 武家の正統」会場より (左から)《茶杓 銘 時鳥 共筒》片桐石州作 江戸時代 17世紀 根津美術館蔵 / 《片桐石州像》洞月筆 真巌宗乗賛 江戸時代 明和4年(1767)芳春院蔵[展示期間:2/22~3/9]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/02/22/d341bd13f1e0_l.jpg)

![根津美術館 特別展「片桐石州の茶 武家の正統」会場より 重要文化財《入門記》井伊直弼筆 江戸時代 弘化2年(1845)彦根城博物館蔵[展示期間:2/22~3/9]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/02/22/0e9fe0b9f1a7_l.jpg)