IM

レポート

レポート

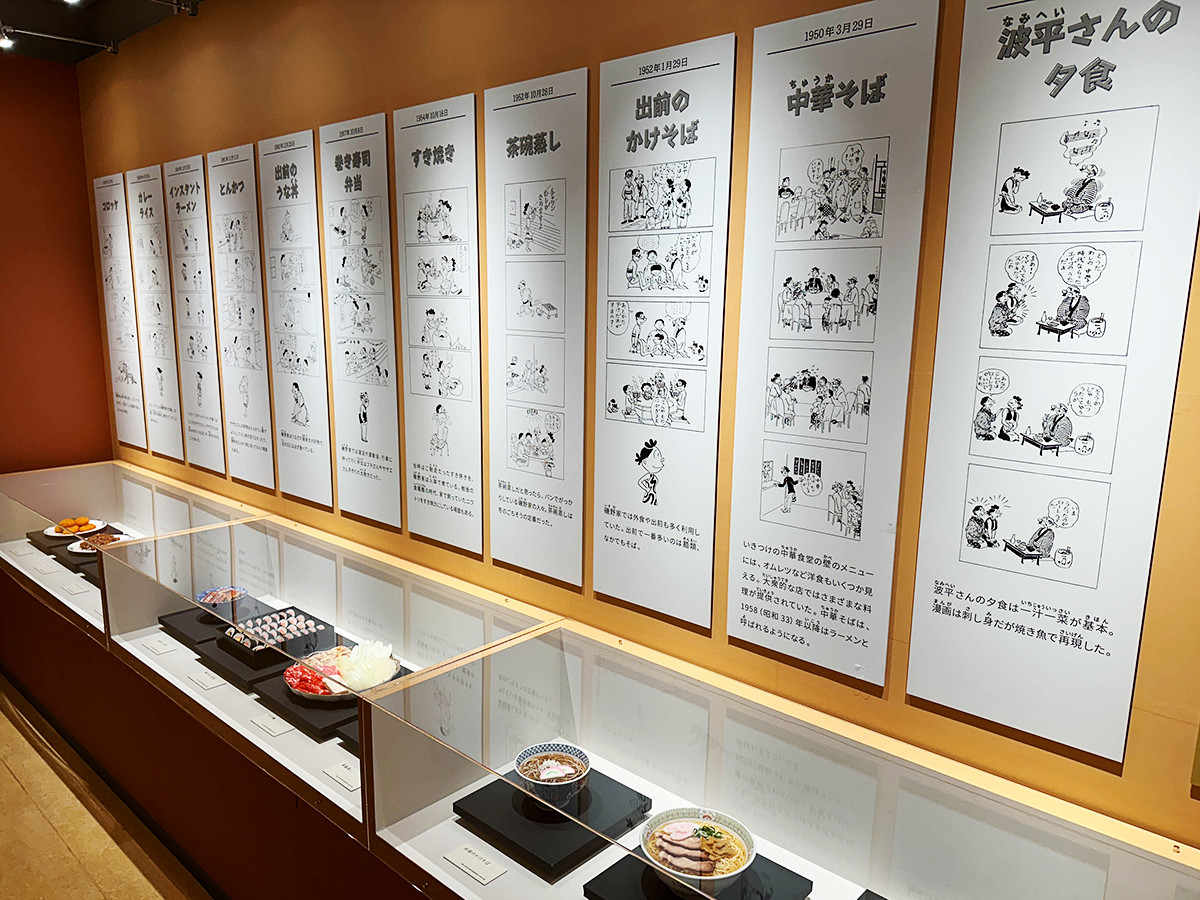

特別展「和食 ~日本の自然、人々の知恵~」

国立科学博物館 | 東京都

「和食」ユネスコ無形文化遺産登録から10年。多角的に和食を紹介する企画

卑弥呼の食卓、織田信長の饗応膳、明治天皇の午餐会などを模型メニューで

列島の自然が育んだ食材、人々の知恵や工夫が生んだ技術、そして未来まで

4

第2章「列島が育む食材」より「魚介」

第2章「列島が育む食材」より「古代日本の食用海藻」

第3章「和食の成り立ち」

第3章は「和食の成り立ち」より「雑煮文化圏マップ」

「都道府県別 食べたい・作りたい 人気検索ワード Top10」

展覧会の音声ガイドナビゲーターを務める白石麻衣さんとリラックマが内覧会に来場

| 会場 | 国立科学博物館 |

| 会期 |

2023年10月28日(土)〜2024年2月25日(日)

会期終了

|

| 開館時間 | 9時~17時(入場は16時30分まで) |

| 休館日 | 月曜日、年末年始(12月28日~1月1日)、1月9日(火)、2月13日(火)。 ただし、12月25日(月)、1月8日(月・祝)、2月12日(月・休)、2月19日(月)は開館。 |

| 住所 | 〒110-8718 東京都台東区上野公園7-20 |

| 電話 | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 公式サイト | https://washoku2023.exhibit.jp/ |

| 料金 | 当日券 一般・大学生 2,000円 小・中・高校生 600円 |

| 展覧会詳細 | 「特別展「和食 ~日本の自然、人々の知恵~」 」 詳細情報 |

おすすめレポート

ニュース

2025年4月15日

ファッションに見る“私のかたち” ― 「LOVEファッション─私を着がえるとき」展

2025年4月11日

髙田賢三、出身の姫路で大規模回顧展 ― 姫路市立美術館で開幕へ

2025年4月11日

国宝「日向正宗」「徳善院貞宗」が揃い踏み ― 三井記念美術館

ご招待券プレゼント

学芸員募集

新居浜市美術館 学芸員募集中

[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]

愛媛県

東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!

[東山旧岸邸]

静岡県

鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)

[報国寺]

神奈川県

【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!

[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]

東京都

物流博物館 学芸員募集(日本通運㈱)

[物流博物館]

東京都

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)