IM

レポート

レポート

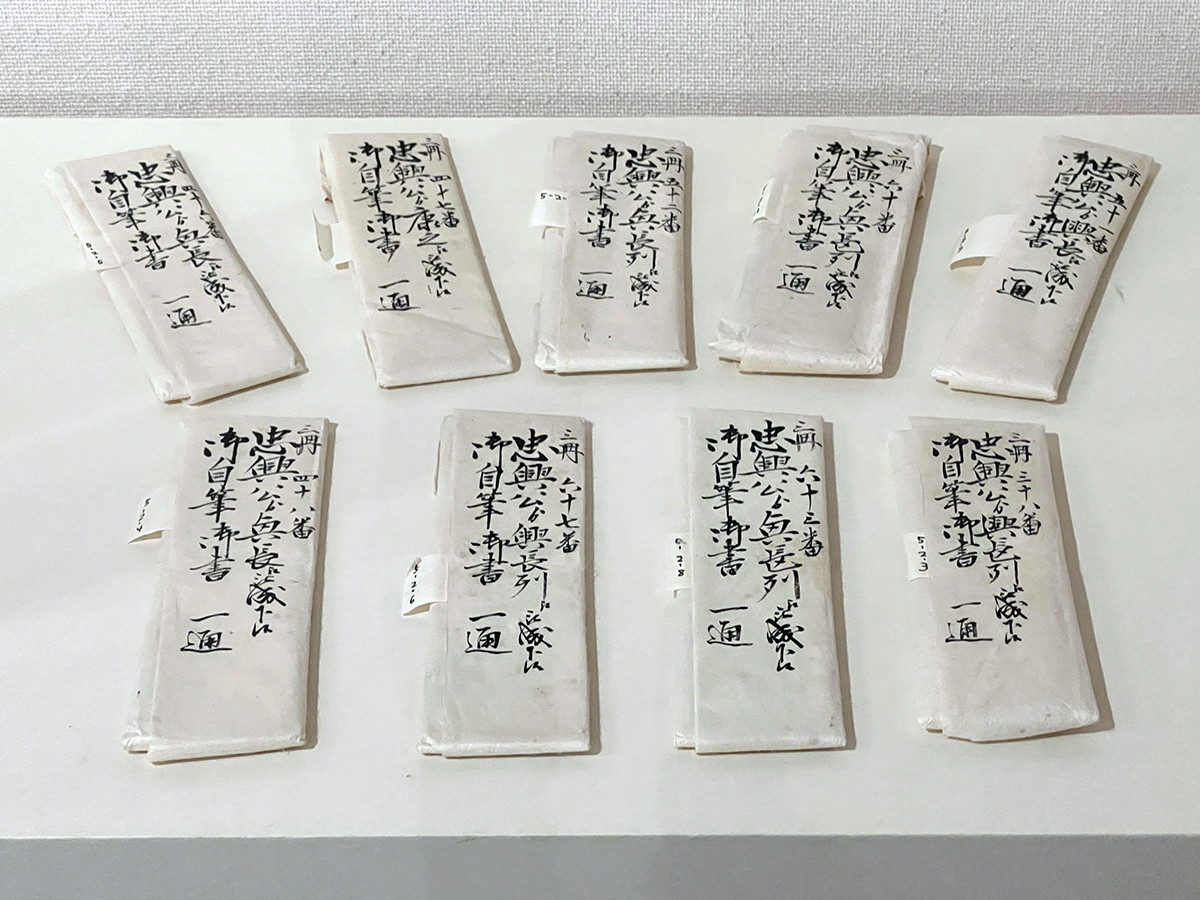

戦国最強の家老 ―細川家を支えた重臣松井家とその至宝―

永青文庫 | 東京都

長きに渡って存続した細川家、その屋台骨を支えた筆頭家老・松井家の活躍

秀吉から直参大名取り立ての誘いを受けるも、主君への忠義から断った康之

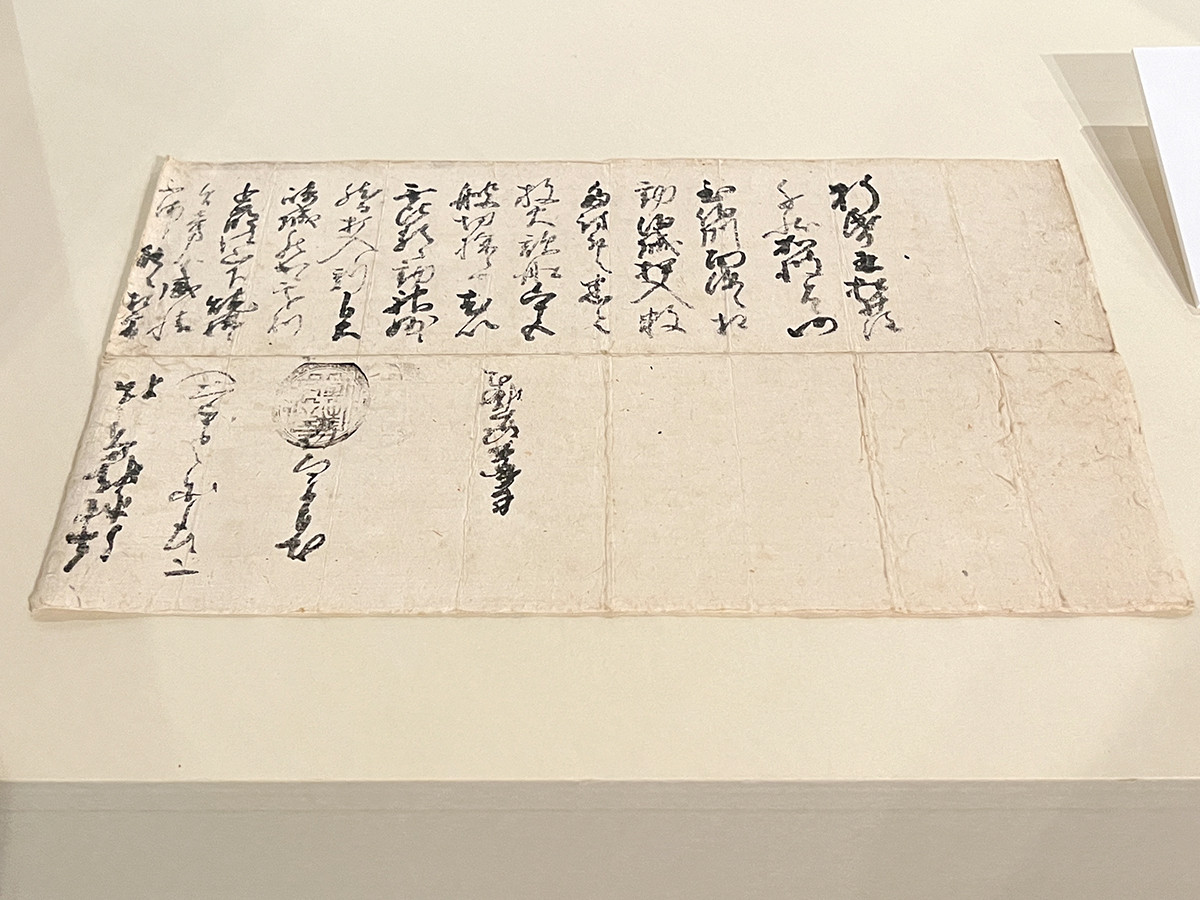

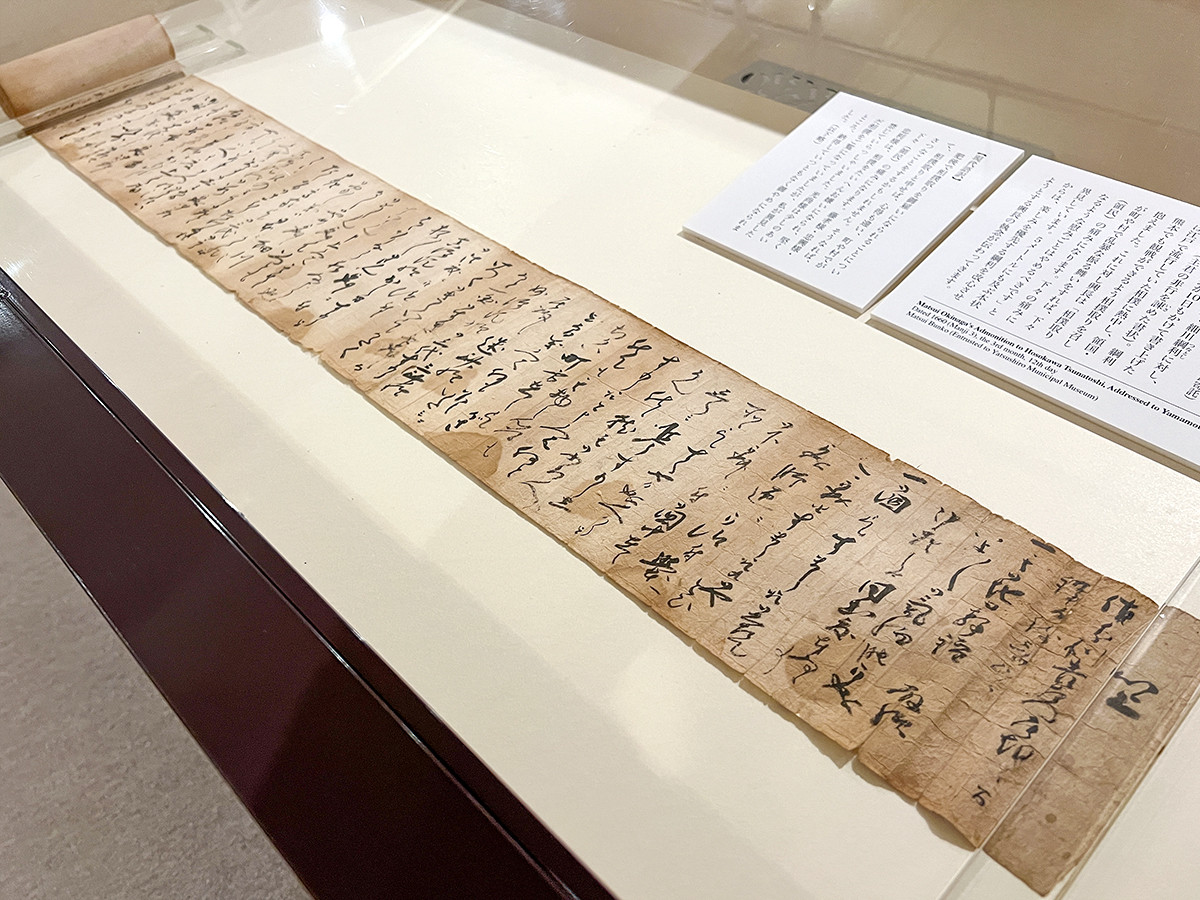

良い藩主になってもらうため主君も諫めた興長。5メートルの諫言状で喝!

2

八代市指定有形文化財 伝宮本武蔵作《木刀》江戸時代(17世紀)松井文庫蔵

《緋黒羅紗段替陣羽織》江戸時代(17世紀)松井文庫蔵

熊本県指定重要文化財 松井興長宛《宮本武蔵書状》寛永17年(1640)ヵ 7月18日 八代市立博物館蔵

重要文化財 伝宮本武蔵筆《芦雁図屛風》江戸時代(17世紀)永青文庫蔵(熊本県立美術館寄託)

重要美術品《唐物尻膨茶入 利休尻ふくら》中国・南宋~元時代(13~14世紀)永青文庫蔵

《織部弾付香合》江戸時代(17~18世紀)永青文庫蔵

《黒織部沓茶碗》江戸時代(17世紀)松井文庫蔵

《象嵌牡丹文茶碗》江戸時代(17世紀)永青文庫蔵

| 会場 | 永青文庫 |

| 会期 |

2022年3月12日(土)〜5月8日(日)

会期終了

|

| 開館時間 | 10:00~16:30 (入館は16:00まで) |

| 休館日 | 毎週月曜日(ただし3/21 は開館し、3/22 は休館) |

| 住所 | 〒112-0015 東京都文京区目白台1-1-1 |

| 電話 | 03-3941-0850 |

| 料金 | 一 般:1000円 シニア(70歳以上):800円 大学・高校生:500円 ※中学生以下、障害者手帳をご提示の方及びその介助者(1名)は無料 |

| 展覧会詳細 | 「戦国最強の家老 ―細川家を支えた重臣松井家とその至宝―」 詳細情報 |

おすすめレポート

ニュース

ご招待券プレゼント

学芸員募集

新居浜市美術館 学芸員募集中

[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]

愛媛県

東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!

[東山旧岸邸]

静岡県

鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)

[報国寺]

神奈川県

【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!

[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]

東京都

京都精華大学ギャラリーTerra-S アシスタント募集

[京都精華大学ギャラリーTerra-S]

京都府

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)