IM

レポート

レポート

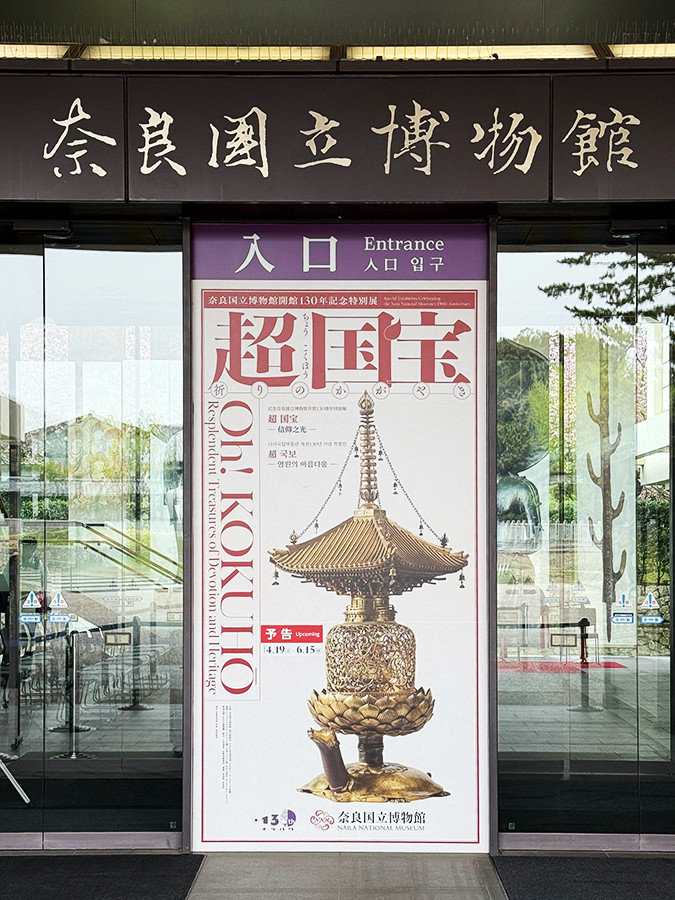

かたちを変えて続く「祈り」 ― 奈良国立博物館「超 国宝―祈りのかがやき―」(取材レポート)

奈良国立博物館 | 奈良県

奈良博はちょうど開館130周年。143件の名宝が一堂に会する大規模な展覧会

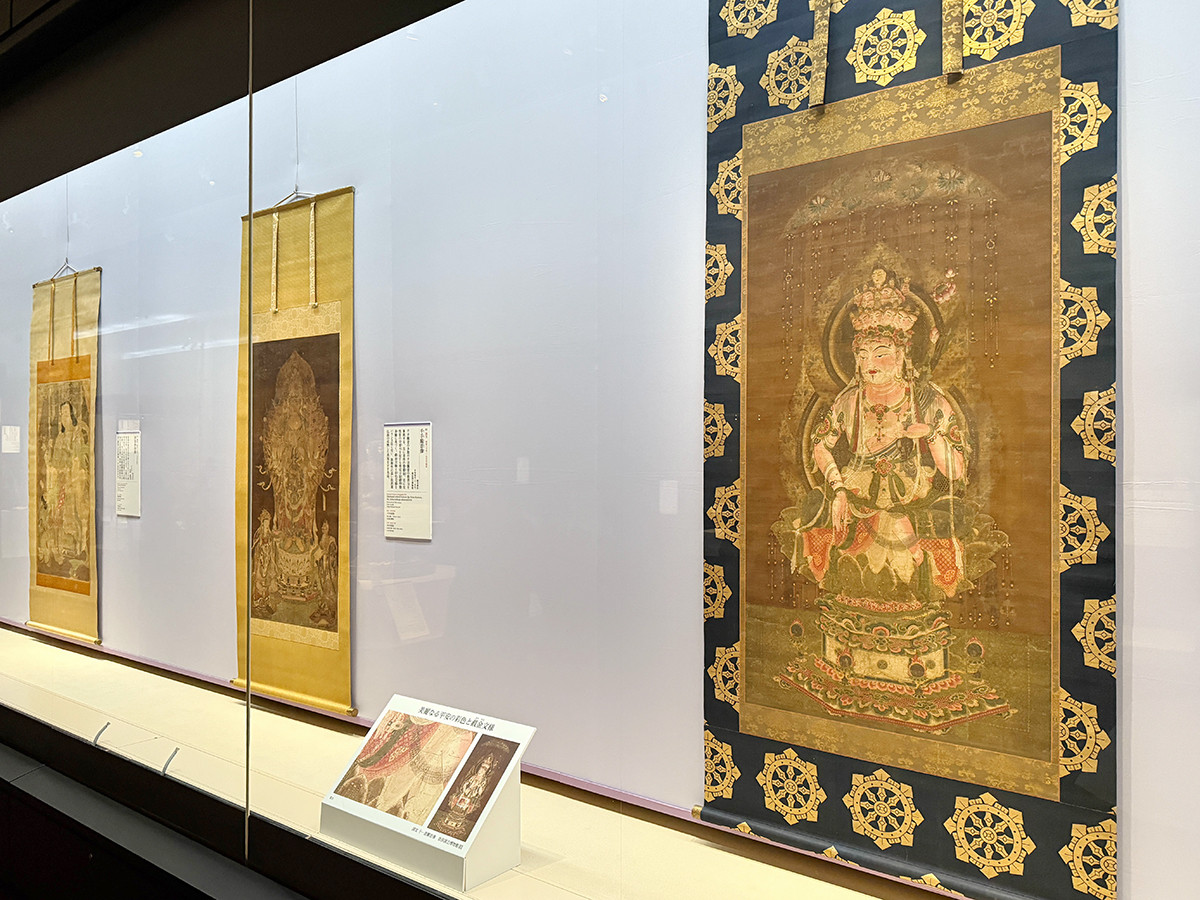

東大寺や興福寺に伝わる仏像、精緻な舎利容器、美しい写経、神道美術など

先人たちの想いを受け継ぎながらこれから先の時代に祈りと文化をつないで

0

第1章「南都の大寺」

第1章「南都の大寺」

第2章「奈良博誕生」

第2章「奈良博誕生」

| 会場 | 奈良国立博物館 東・西新館 |

| 会期 |

2025年4月19日(土)〜6月15日(日)

開催中[あと51日]

|

| 開館時間 | 午前9時30分~午後5時 ※入館は閉館の30分前まで |

| 休館日 | 毎週月曜日、5月7日(水) ※ただし、4月28日(月)、5月5日(月・祝)は開館 |

| 住所 | 〒630-8213 奈良県奈良市登大路町50番地 |

| 電話 | 050-5542-8600(ハローダイヤル) |

| 公式サイト | https://oh-kokuho2025.jp |

| 料金 | 一般 2,200円 高大生 1,500円 |

| 展覧会詳細 | 「超 国宝―祈りのかがやき―」 詳細情報 |

おすすめレポート

ニュース

ご招待券プレゼント

学芸員募集

新居浜市美術館 学芸員募集中

[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]

愛媛県

東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!

[東山旧岸邸]

静岡県

鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)

[報国寺]

神奈川県

【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!

[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]

東京都

京都精華大学ギャラリーTerra-S アシスタント募集

[京都精華大学ギャラリーTerra-S]

京都府

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)