IM

レポート

レポート

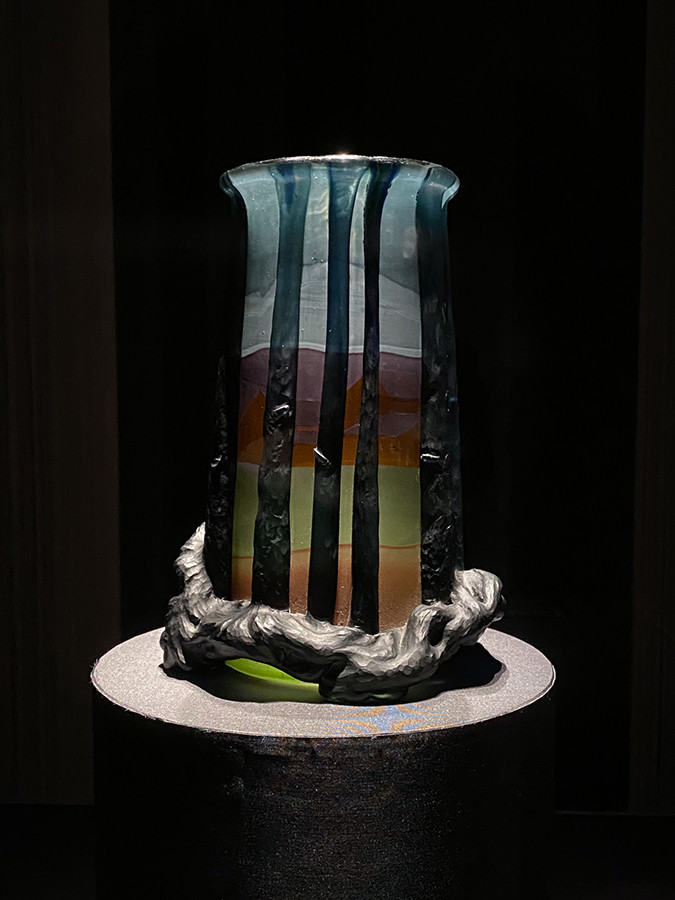

美を結ぶ。美をひらく。 美の交流が生んだ6つの物語

サントリー美術館 | 東京都

東洋と西洋、国や民族など、文化の境界を越えて結びついた新しい美を展観

古伊万里、鍋島、琉球の紅型、和ガラス、浮世絵、ガレ。6つの美の物語

展示内容によって異なる色温度を設定。展示空間の細かな配慮にも注目

6

第1章「ヨーロッパも魅了された古伊万里」

(左から)小林清親《川口鍋釜製造図》明治12年(1879) / 井上安治《東京真画名所図解 浅草橋夕暮》明治14~22年(1881~89)[ともに展示期間:12/16~1/18]

水野年方《婦有喜倶菜》明治21年(1888)[展示期間:12/16~1/18]

第4章「西洋への憧れが生んだ和ガラス」

(左から)《水色地花桜散し模様裂地》19世紀 / 《水色地流水桜散し模様裂地》19世紀[ともに展示期間:12/16~1/18]

(左から)《花器「蜻蛉」》(菊地コレクション)1889~95年 / エミール・ガレ《壺「ペリカンとドラゴン」》1889年頃

| 会場 | サントリー美術館 |

| 会期 |

2020年12月16日(水)〜2021年2月28日(日)

会期終了

|

| 開館時間 | 10:00~18:00(金・土は10:00~20:00) ※1月10日(日)、2月10日(水)、2月22日(月)、は20時まで開館 ※いずれも入館は閉館の30分前まで |

| 休館日 | 火曜日 ※2月23日は18時まで開館、12月28日(月)~1月1日(金・祝)は年末年始のため休館 |

| 住所 | 〒107-8643 東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア3F |

| 電話 | 03-3479-8600 |

| 公式サイト | https://www.suntory.co.jp/sma/ |

| 料金 | 一般 当日 ¥1,500 前売 ¥1,300 大学・高校生 当日 ¥1,000 前売 ¥800 ※中学生以下無料 ※障害者手帳をお持ちの方は、ご本人と介護の方1名様のみ無料 |

| 展覧会詳細 | 「美を結ぶ。美をひらく。 美の交流が生んだ6つの物語」 詳細情報 |

おすすめレポート

ニュース

2025年4月18日

横浜赤レンガ倉庫で線の魔術師・ミュシャの世界へ没入

ご招待券プレゼント

学芸員募集

新居浜市美術館 学芸員募集中

[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]

愛媛県

東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!

[東山旧岸邸]

静岡県

鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)

[報国寺]

神奈川県

【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!

[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]

東京都

京都精華大学ギャラリーTerra-S アシスタント募集

[京都精華大学ギャラリーTerra-S]

京都府

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)