IM

レポート

レポート

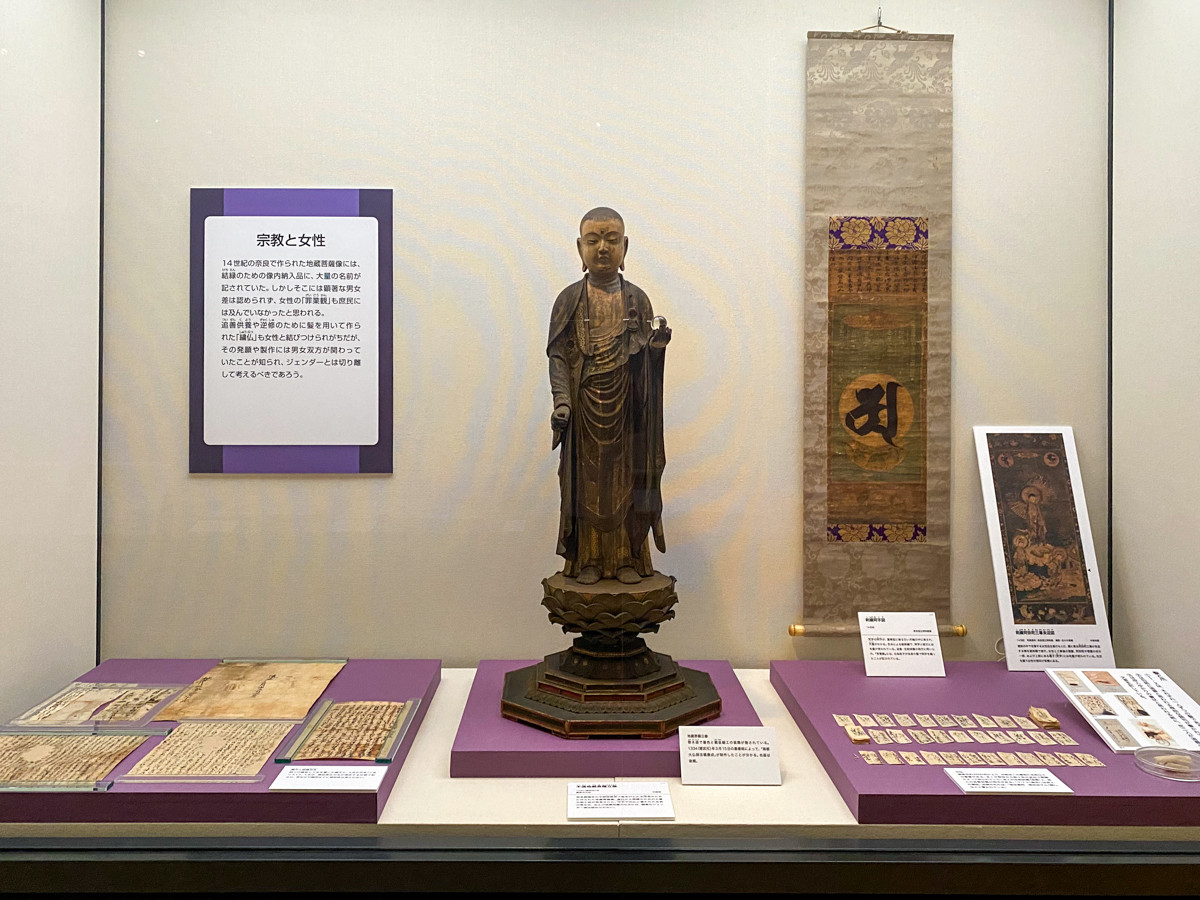

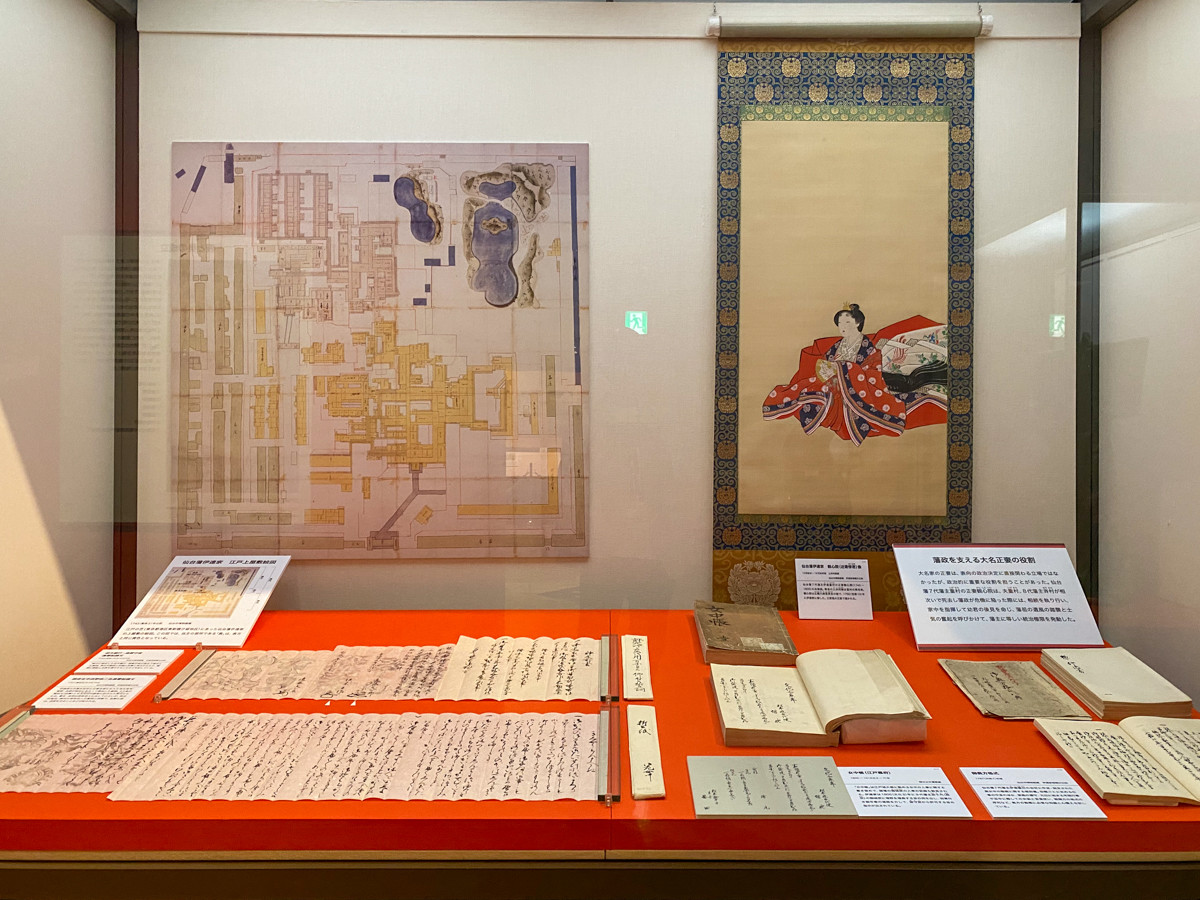

企画展示「性差(ジェンダー)の日本史」

国立歴史民俗博物館 | 千葉県

男女を区分するのはなぜ?ジェンダーの成り立ちとその変化を明らかに

女性の王や官僚が当たり前だった古代から、女性が排除された明治の近代へ

買売春の歴史も考察、社会の一員だった遊女集団が抑圧された隷属関係に

2

| 会場 | 国立歴史民俗博物館 |

| 会期 |

2020年10月6日(火)〜12月6日(日)

会期終了

|

| 開館時間 | 9時30分~16時30分(入館は16時00分まで) ※開館日・開館時間を変更する場合があります。 |

| 休館日 | 毎週月曜日(休日にあたる場合は開館し、翌日休館) |

| 住所 | 〒285-8502 千葉県佐倉市城内町117 |

| 電話 | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 公式サイト | https://www.rekihaku.ac.jp |

| 料金 | 一般:1000円 / 大学生:500円 ※総合展示もあわせてご覧になれます。 ※高校生以下は入館料無料です。 ※高校生及び大学生の方は、学生証等を提示してください。(専門学校生など高校生及び大学生に相当する生徒、学生も同様です) ※障がい者手帳等保持者は手帳提示により、介助者と共に入館が無料です。 ※半券の提示で当日に限りくらしの植物苑にご入場できます。 |

| 展覧会詳細 | 「性差(ジェンダー)の日本史」 詳細情報 |

おすすめレポート

ニュース

2025年4月25日

「太陽の塔」の裏にあった、もうひとつの物語 ― 企画展「岡本太郎と太陽の塔」

2025年4月25日

ゴールデンウイーク、渋谷に恐竜が出現! ― 「DINO SAFARI 2025」

2025年4月25日

88歳、横尾忠則が放つ新たな絵の流れ ― 世田谷美術館「横尾忠則 連画の河」

ご招待券プレゼント

学芸員募集

新居浜市美術館 学芸員募集中

[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]

愛媛県

東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!

[東山旧岸邸]

静岡県

鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)

[報国寺]

神奈川県

【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!

[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]

東京都

京都精華大学ギャラリーTerra-S アシスタント募集

[京都精華大学ギャラリーTerra-S]

京都府

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)