IM

レポート

レポート

民藝 MINGEI―美は暮らしのなかにある

世田谷美術館 | 東京都

柳宗悦が説いた「民藝」とはなにか。「衣・食・住」をテーマにひも解く

「これからの民藝スタイル」を提案する、インスタレーション作品も展示

民藝ファンには憧れの老舗の名品・人気の工房が集結した特設ショップも

6

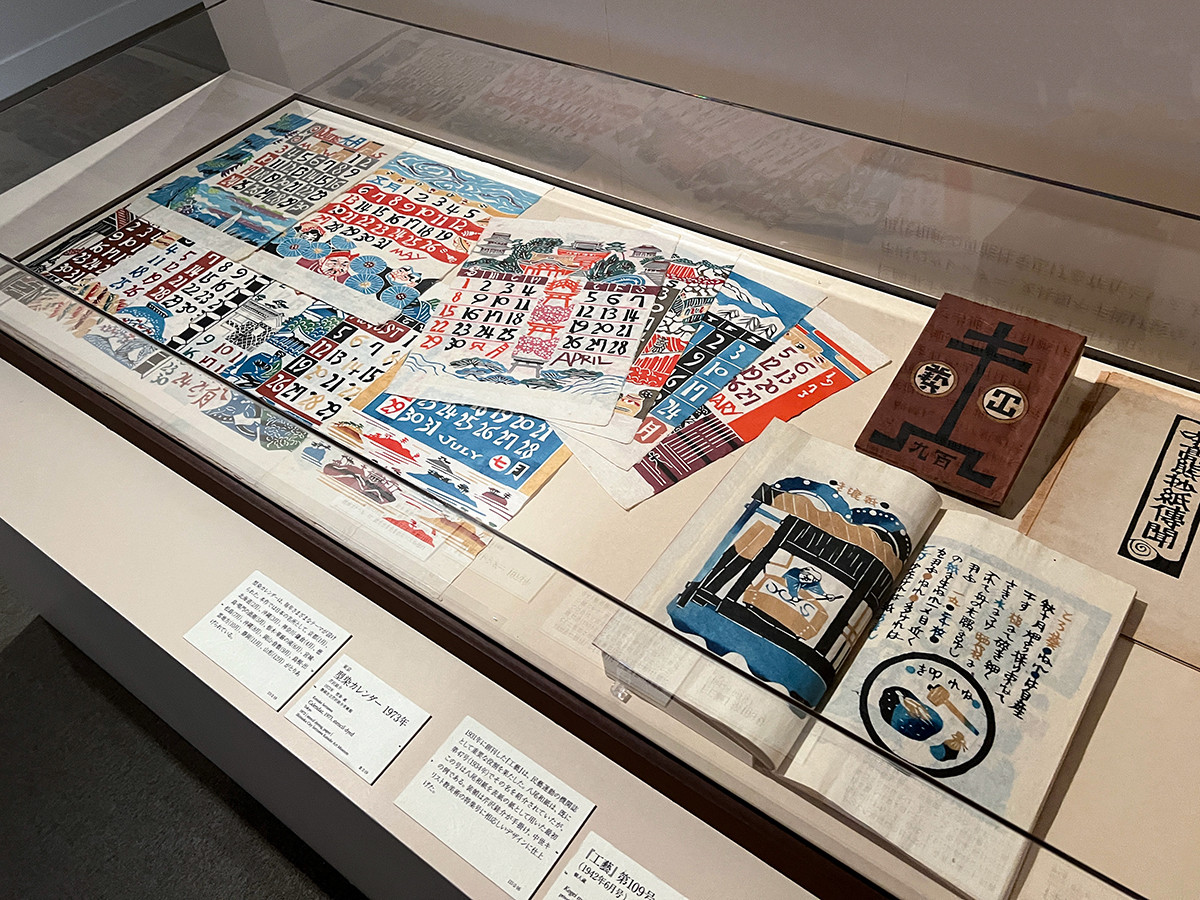

第Ⅱ章:暮らしのなかの民藝

第Ⅱ章:暮らしのなかの民藝

第Ⅱ章:暮らしのなかの民藝

第Ⅲ章: ひろがる民藝 「小鹿田焼」

特設ショップ

特設ショップ

| 会場 | 世田谷美術館 |

| 会期 |

2024年4月24日(水)〜6月30日(日)

会期終了

|

| 開館時間 | 10:00~18:00(入場は17:30まで) |

| 休館日 | 毎週月曜日 ※4月29日(月・祝)、5月6日(月・振休)は開館、5月7日(火)は休館 |

| 住所 | 〒157-0075 東京都世田谷区砧公園1-2 |

| 電話 | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 公式サイト | https://mingei-kurashi.exhibit.jp/ |

| 展覧会詳細 | 「民藝 MINGEI ―美は暮らしのなかにある」 詳細情報 |

大阪府

2023年7月8日(土)〜9月18日(月)

大阪中之島美術館

会期終了

展覧会の詳細はこちら

広島県

2024年2月10日(土)〜3月24日(日)

東広島市立美術館

会期終了

展覧会の詳細はこちら

東京都

2024年4月24日(水)〜6月30日(日)

世田谷美術館

会期終了

展覧会の詳細はこちら

愛知県

2024年10月5日(土)〜12月22日(日)

名古屋市美術館

会期終了

展覧会の詳細はこちら

福岡県

2025年2月8日(土)〜4月6日(日)

福岡市博物館

会期終了

展覧会の詳細はこちら

千葉県

2025年4月22日(火)〜6月29日(日)

千葉県立美術館

開催中[あと65日]

展覧会の詳細はこちら

おすすめレポート

ニュース

2025年4月25日

「太陽の塔」の裏にあった、もうひとつの物語 ― 企画展「岡本太郎と太陽の塔」

2025年4月25日

ゴールデンウイーク、渋谷に恐竜が出現! ― 「DINO SAFARI 2025」

2025年4月25日

88歳、横尾忠則が放つ新たな絵の流れ ― 世田谷美術館「横尾忠則 連画の河」

ご招待券プレゼント

学芸員募集

新居浜市美術館 学芸員募集中

[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]

愛媛県

東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!

[東山旧岸邸]

静岡県

鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)

[報国寺]

神奈川県

【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!

[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]

東京都

京都精華大学ギャラリーTerra-S アシスタント募集

[京都精華大学ギャラリーTerra-S]

京都府

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)