IM

レポート

レポート

初心者も魅力が分かる、今こそ知りたい「超・日本刀入門 」(レポート)

静嘉堂@丸の内(静嘉堂文庫美術館) | 東京都

帰ってきた「超・日本刀入門」。丸の内に移転後、初の刀剣を紹介する展覧会

魅力をまだ知らない方にこそおすすめ。鑑賞ポイントが分かる日本刀入門編

刀剣乱舞ONLINEとコラボ。直江兼続の愛刀《後家兼光》等身大パネルも登場

3

慶派《木造十二神将立像のうち 子神像》鎌倉時代・安貞2年(1228)頃

慶派《木造十二神将立像のうち丑神像 / 寅神像》鎌倉時代・安貞2年(1228)頃

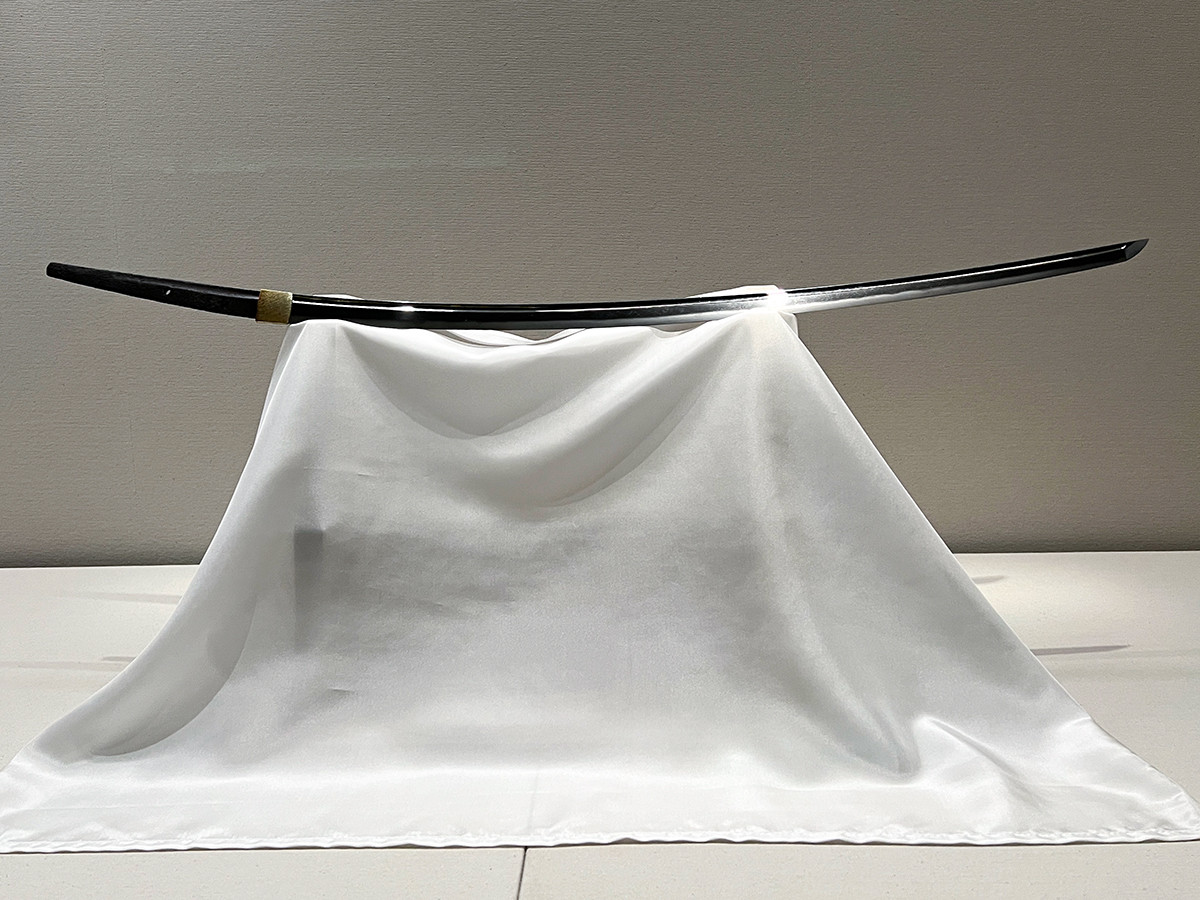

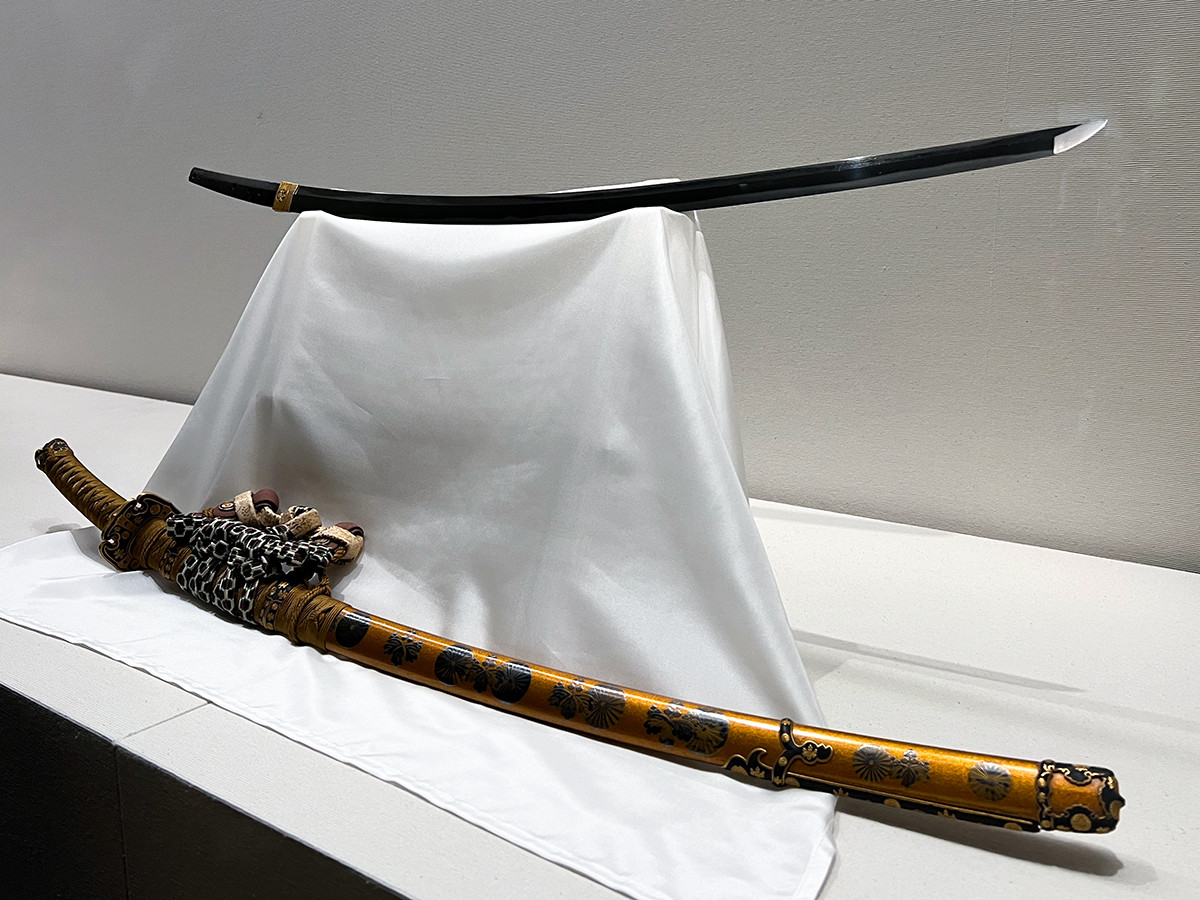

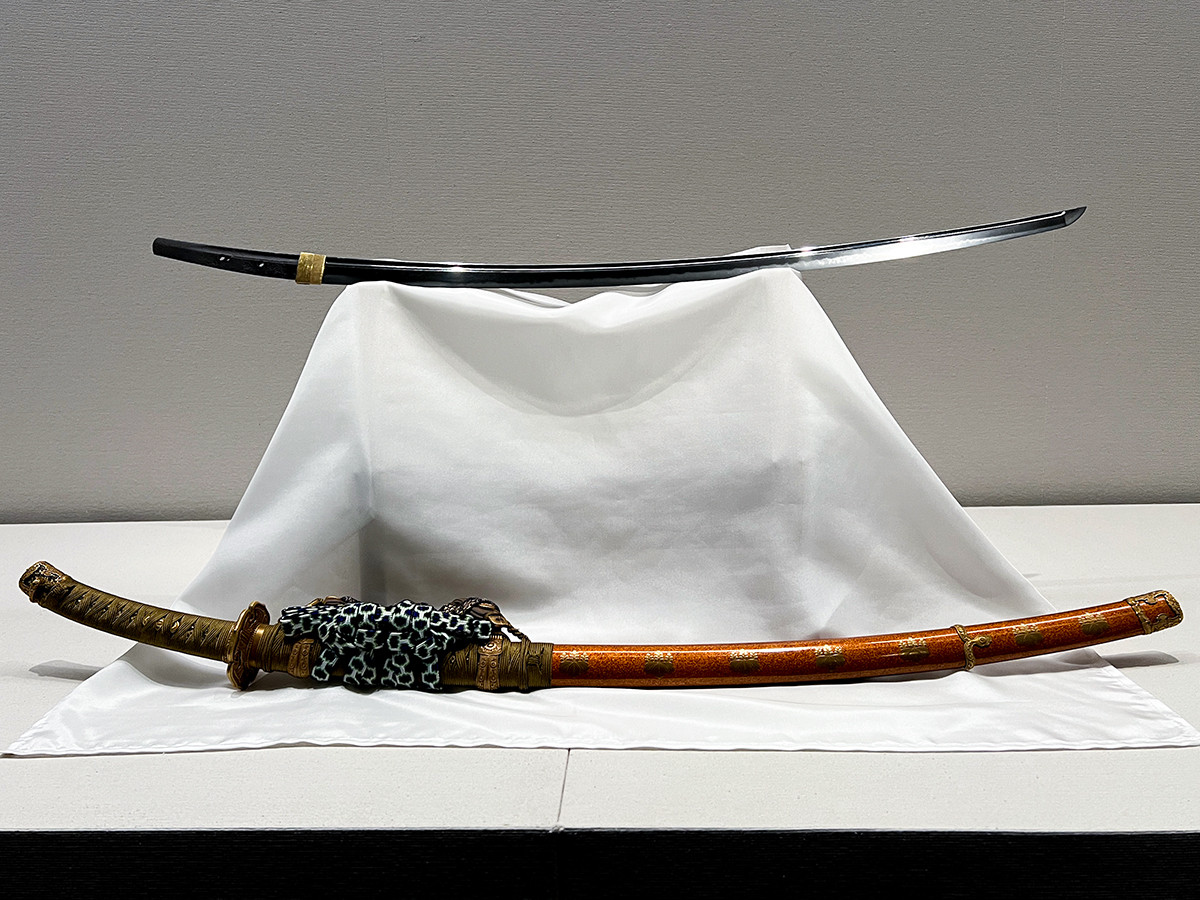

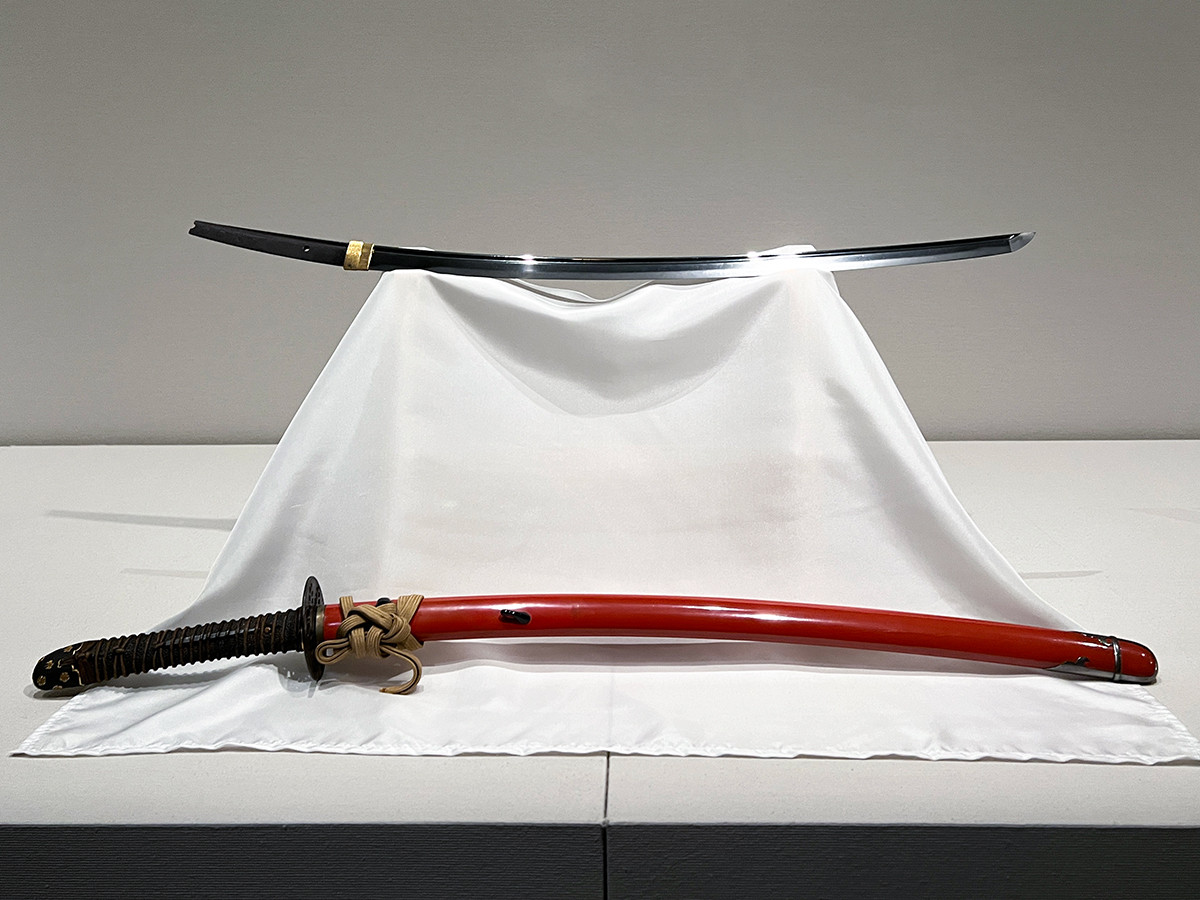

《黒蠟色塗鞘打刀拵》江戸時代(17世紀)

ミュージアムショップでは、刀剣乱舞とのコラボグッズも販売

| 会場 | 静嘉堂@丸の内(静嘉堂文庫美術館) |

| 会期 |

2024年6月22日(土)〜8月25日(日)

会期終了

|

| 開館時間 | 10:00 – 17:00 (毎週土曜日は午後6時まで、第3水曜日は午後8時まで) |

| 休館日 | 月曜日(ただし7月15日・8月12日は開館)、7月16日(火) ※8月13日(火)はトークフリーデーとして開館 |

| 住所 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治生命館1F |

| 電話 | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 公式サイト | https://www.seikado.or.jp/ |

| 料金 | 一般 1500円 大高生 1000円 障がい者手帳をお持ちの方(同伴者1名〈無料〉を含む) 700円 中学生以下 無料 |

| 展覧会詳細 | 「超・日本刀入門 revive」 詳細情報 |

空海生誕1250年を記念した「神護寺」展や自由研究にぴったりな昆虫をテーマにした展覧会、ロートレック展や髙田賢三展など。2024年6月、7月、8月に東京で開催されるおすすめ展覧会をご紹介。

おすすめレポート

ニュース

2025年4月25日

「太陽の塔」の裏にあった、もうひとつの物語 ― 企画展「岡本太郎と太陽の塔」

2025年4月25日

ゴールデンウイーク、渋谷に恐竜が出現! ― 「DINO SAFARI 2025」

2025年4月25日

88歳、横尾忠則が放つ新たな絵の流れ ― 世田谷美術館「横尾忠則 連画の河」

ご招待券プレゼント

学芸員募集

新居浜市美術館 学芸員募集中

[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]

愛媛県

東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!

[東山旧岸邸]

静岡県

鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)

[報国寺]

神奈川県

【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!

[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]

東京都

京都精華大学ギャラリーTerra-S アシスタント募集

[京都精華大学ギャラリーTerra-S]

京都府

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)