IM

レポート

レポート

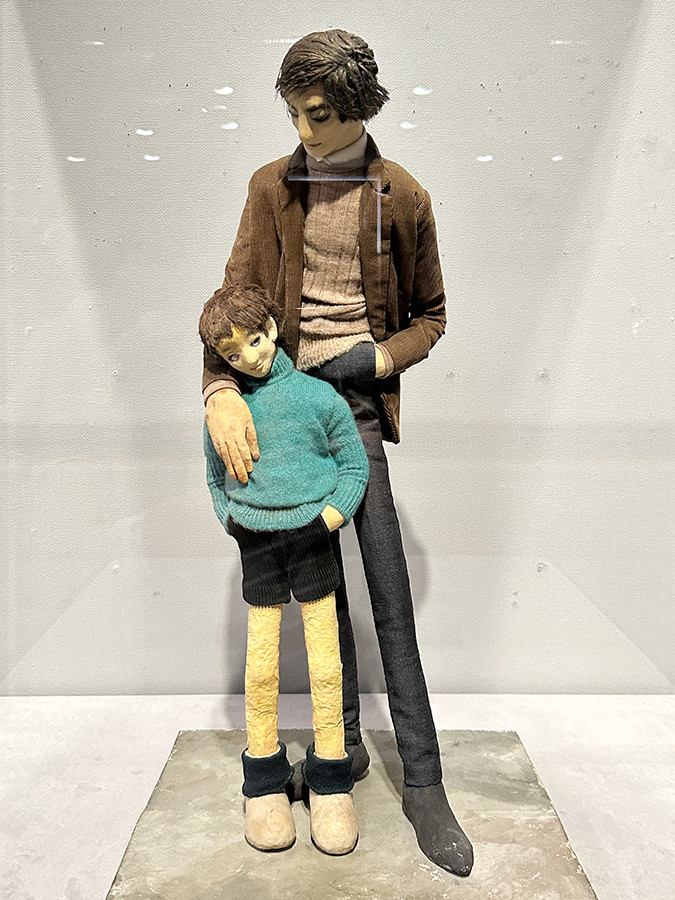

私たちは何者? ボーダレス・ドールズ

渋谷区立松濤美術館 | 東京都

人形は玩具?郷土品?もしくは芸術?多彩な側面を持つ日本の人形の展覧会

古来のヒトガタから振り返って。近代では西洋の概念からはみ出した存在に

生人形、ラブドール、フィギュア…。興行や性愛の対象も現代アートに変容

3

渋谷区立松濤美術館「私たちは何者?ボーダレス・ドールズ」会場

《人形代〔男・女〕》〔平安京右京六条三坊六町跡出土〕平安時代・9世紀 京都市

末吉石舟《古今雛》文政10(1827)年 東京国立博物館[展示期間:7/1~7/30]

高浜かの子《騎馬戦》昭和15(1940)年 国立工芸館

(左から)陽咸二《サロメ》昭和3(1928)年 東京国立近代美術館 / 川崎プッペ《女》昭和34(1959)年 国立工芸館

松本喜三郎《素戔嗚尊》明治8(1875)年 桐生市本町四丁目自治会[展示期間:7/1~7/30]

| 会場 | 渋谷区立松濤美術館 |

| 会期 |

2023年7月1日(土)〜8月27日(日)

会期終了

|

| 開館時間 | 特別展期間中:午前10時~午後6時(金曜のみ午後8時まで) 公募展・小中学生絵画展・サロン展期間中:午前9時~午後5時 最終入館はいずれも閉館30分前までです。 |

| 休館日 | 月曜日(ただし、7月17日は開館)、7月18日(火) |

| 住所 | 〒150-0046 東京都渋谷区松濤2-14-14 |

| 電話 | 03-3465-9421 |

| 公式サイト | https://shoto-museum.jp/ |

| 料金 | 一般1,000円(800円)、大学生800円(640円)、 高校生・60歳以上500円(400円)、小中学生100円(80円) ※( )内は団体10名以上及び渋谷区民の入館料 ※土・日曜日、祝休日及び夏休み期間は小中学生無料 ※毎週金曜日は渋谷区民無料 ※障がい者及び付添の方1名は無料 |

| 展覧会詳細 | 「私たちは何者? ボーダレス・ドールズ」 詳細情報 |

おすすめレポート

ニュース

2025年4月18日

横浜赤レンガ倉庫で線の魔術師・ミュシャの世界へ没入

ご招待券プレゼント

学芸員募集

新居浜市美術館 学芸員募集中

[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]

愛媛県

東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!

[東山旧岸邸]

静岡県

鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)

[報国寺]

神奈川県

【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!

[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]

東京都

松江市 文化財専門職(美術・工芸)募集

[松江歴史館]

島根県

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)

![渋谷区立松濤美術館「私たちは何者?ボーダレス・ドールズ」会場より (左から)平田郷陽《洛北の秋》昭和12(1937)年 国立工芸館/ 平田郷陽《児と女房》昭和9(1934)年 横浜人形の家[展示期間:7/1~7/31]](https://www.museum.or.jp/storage//article_objects/2023/07/02/a8a83cb722de_l.jpg)