IM

レポート

レポート

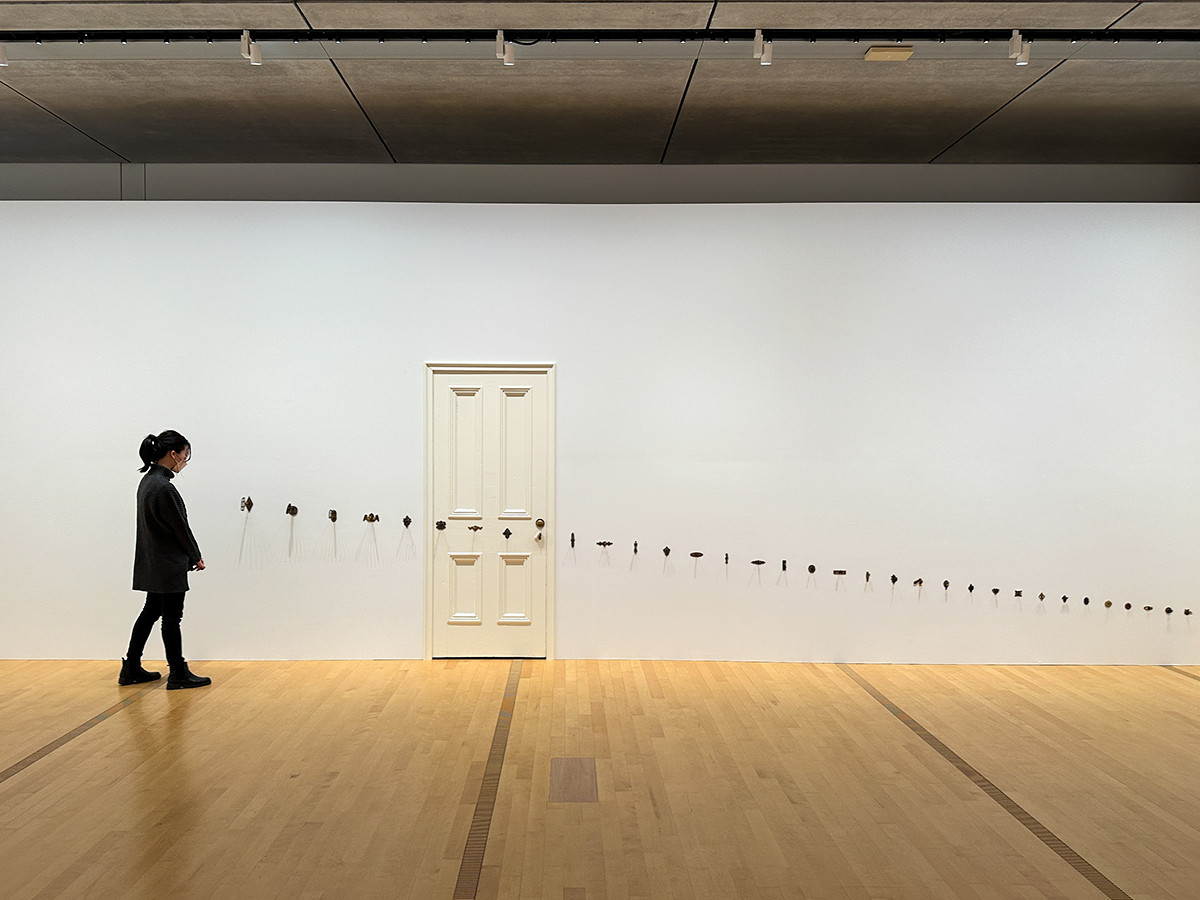

部屋のみる夢 ― ボナールからティルマンス、現代の作家まで

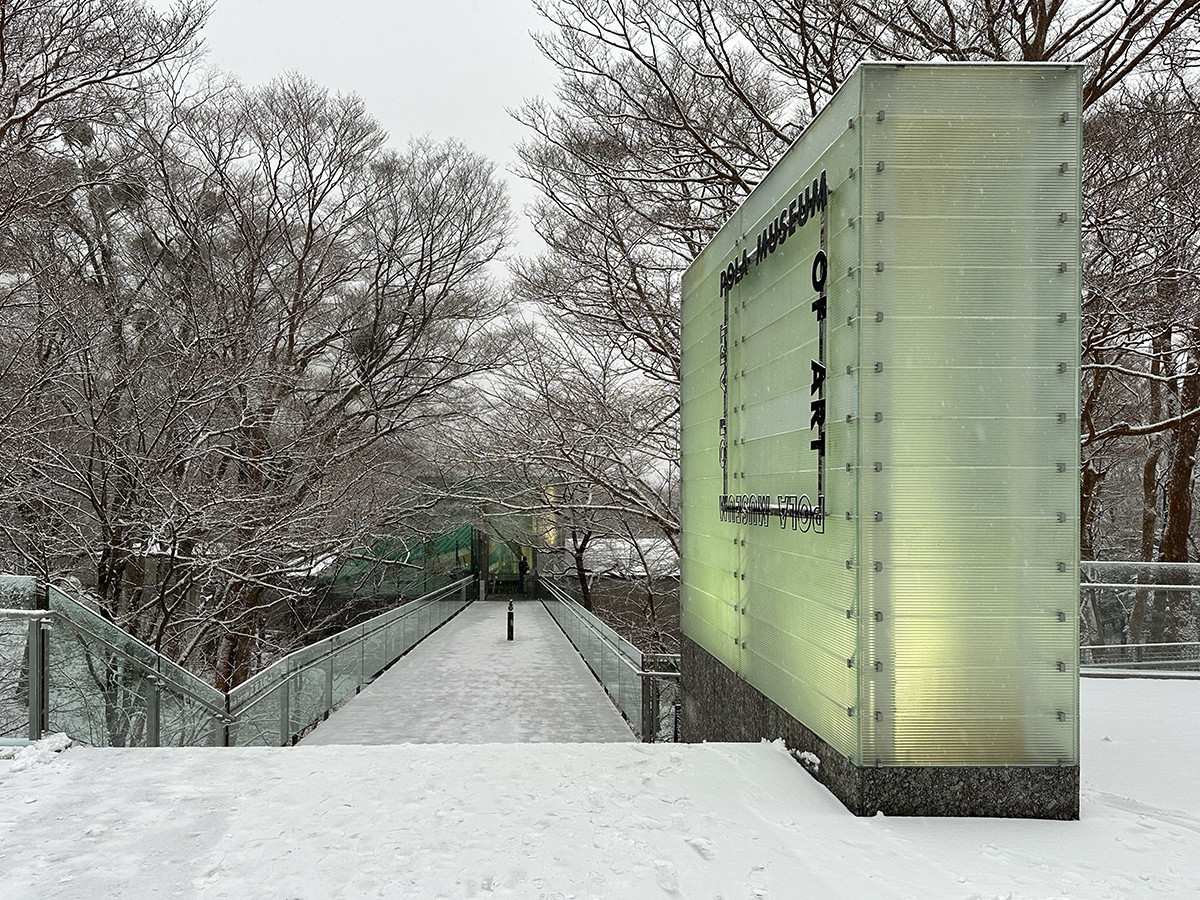

ポーラ美術館 | 神奈川県

コロナ禍で移動が制限され、誰もが多くの時間を過ごした「部屋」がテーマ

アンリ・マティス、ピエール・ボナールなど、19世紀から現代までの約50点

現代を代表する草間彌生とヴォルフガング・ティルマンスは新収蔵作品も

1

ポーラ美術館「部屋のみる夢 ― ボナールからティルマンス、現代の作家まで」会場入口

(左から)エドゥアール・ヴュイヤール《画家のアトリエ》1915年 ポーラ美術館 / エドゥアール・ヴュイヤール《服を脱ぐモデル、マルゼルブ大通り》1909年頃 ポーラ美術館

ピエール・ボナール《地中海の庭》1917-1918年 ポーラ美術館

草間彌生《蝶》2001年 個人蔵

| 会場 | ポーラ美術館 |

| 会期 |

2023年1月28日(土)〜7月2日(日)

会期終了

|

| 開館時間 | 9:00~17:00(最終入館16:30) |

| 休館日 | 会期中無休 |

| 住所 | 〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原小塚山1285 |

| 電話 | 0460-84-2111(代表) |

| 公式サイト | https://www.polamuseum.or.jp/ |

| 料金 | 大人1,800円 シニア割引(65歳以上)1,600円 大学・高校生1,300円 |

| 展覧会詳細 | 「部屋のみる夢 ― ボナールからティルマンス、現代の作家まで」 詳細情報 |

おすすめレポート

ニュース

2025年4月18日

横浜赤レンガ倉庫で線の魔術師・ミュシャの世界へ没入

ご招待券プレゼント

学芸員募集

新居浜市美術館 学芸員募集中

[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]

愛媛県

東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!

[東山旧岸邸]

静岡県

鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)

[報国寺]

神奈川県

【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!

[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]

東京都

京都精華大学ギャラリーTerra-S アシスタント募集

[京都精華大学ギャラリーTerra-S]

京都府

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)