読者

レポート

レポート

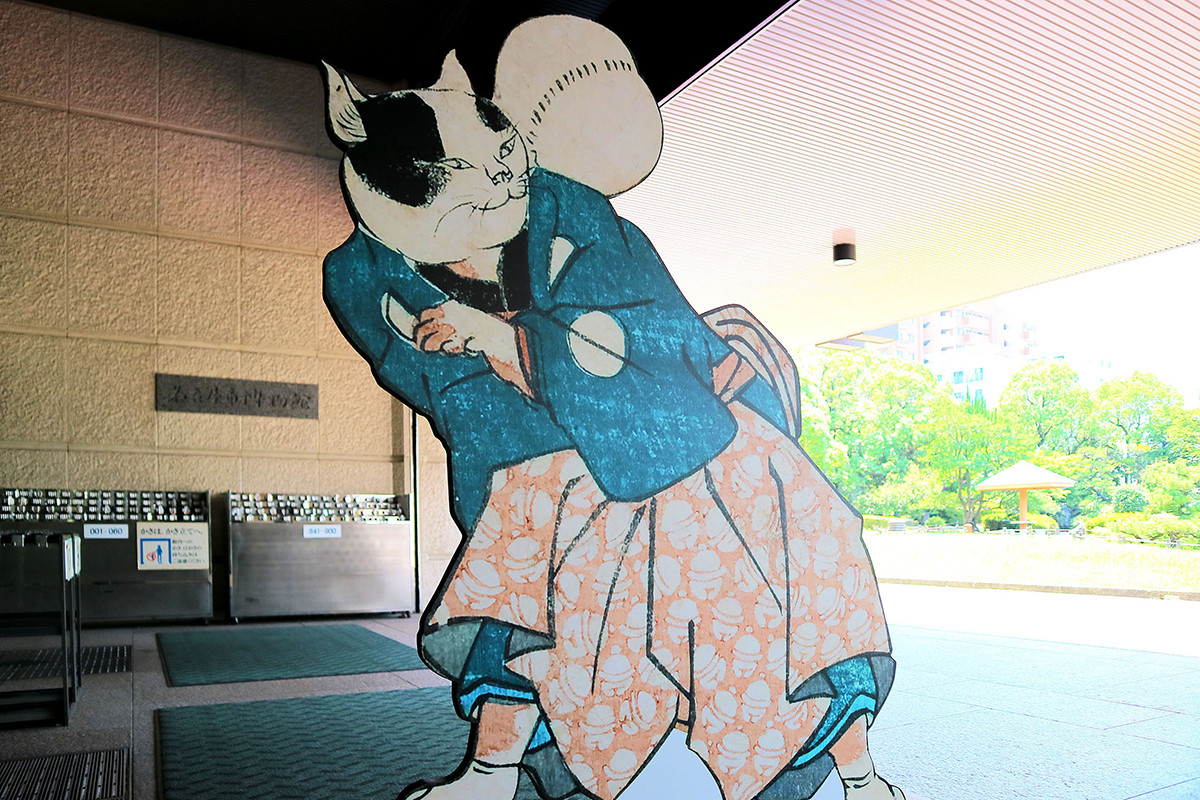

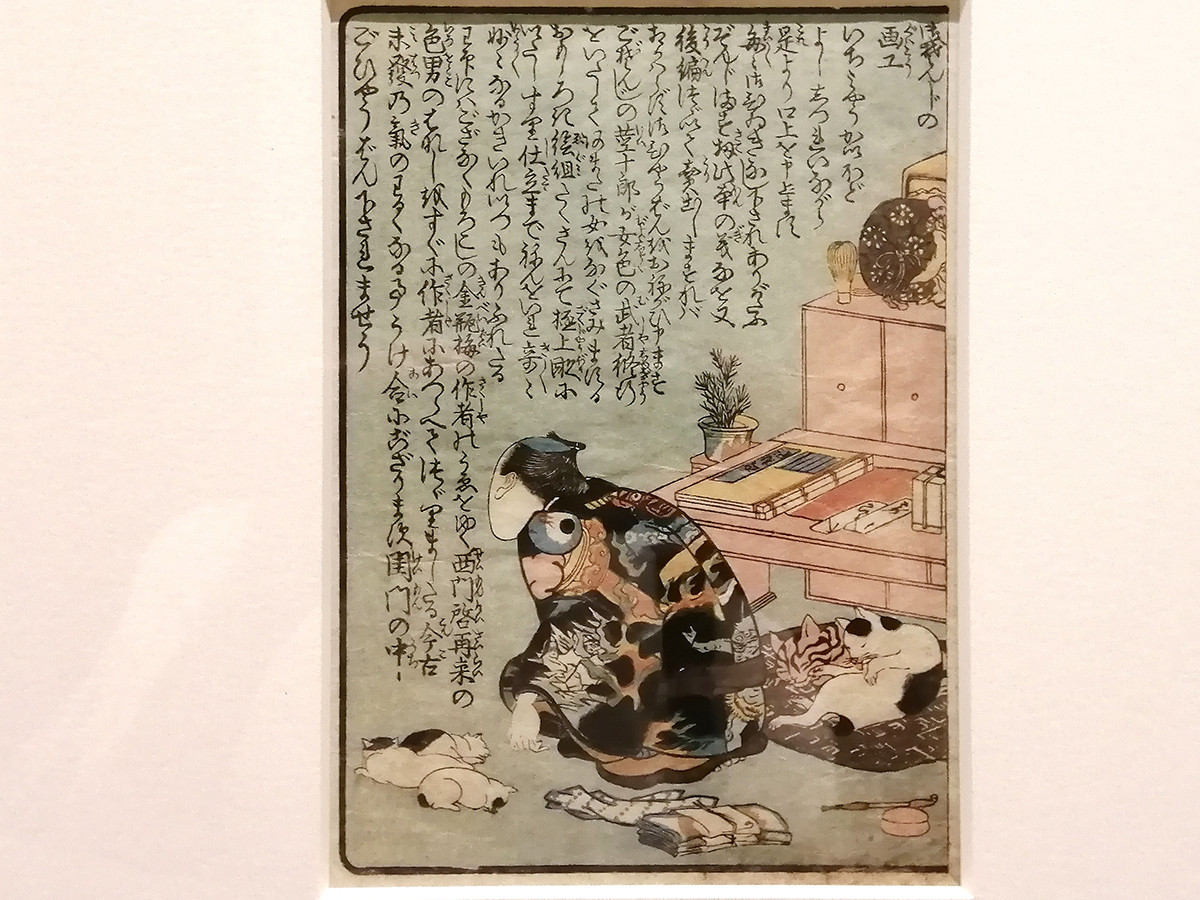

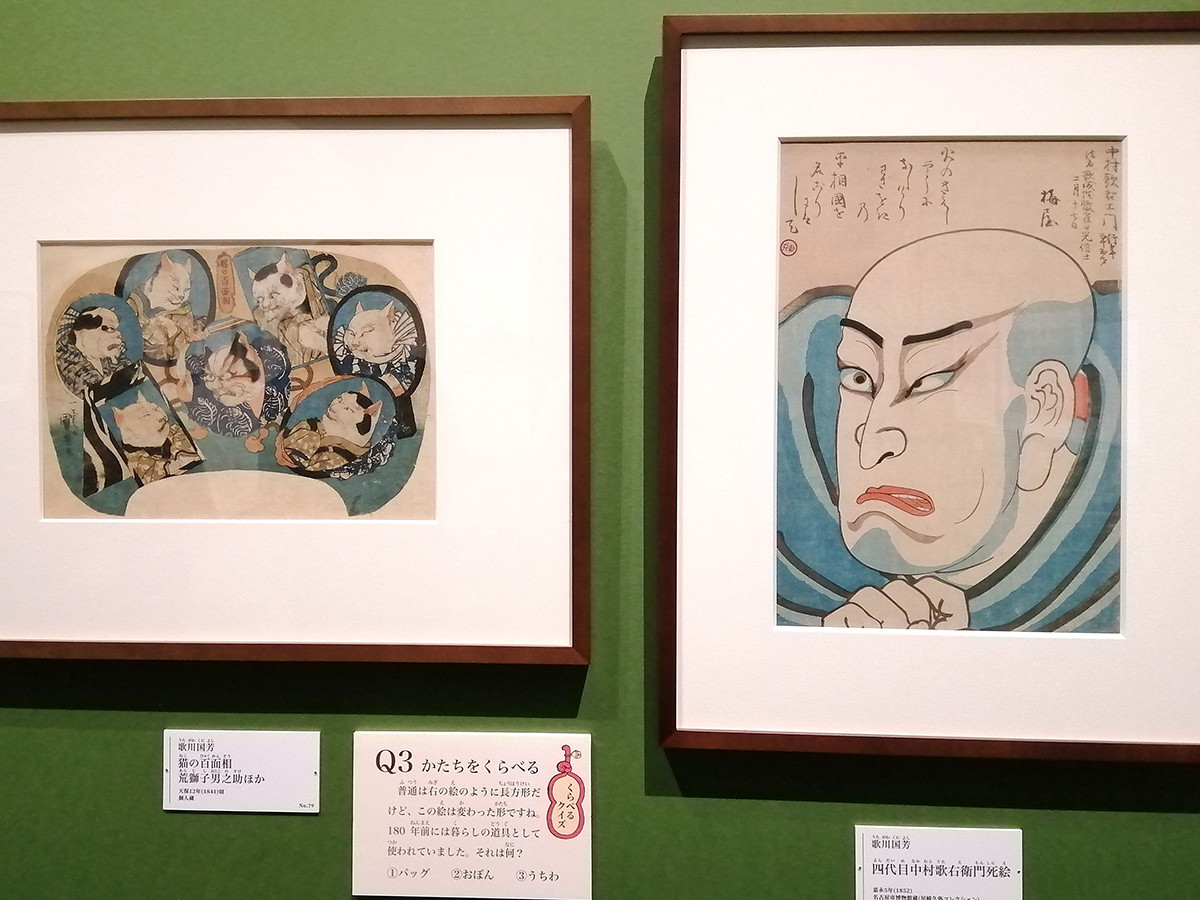

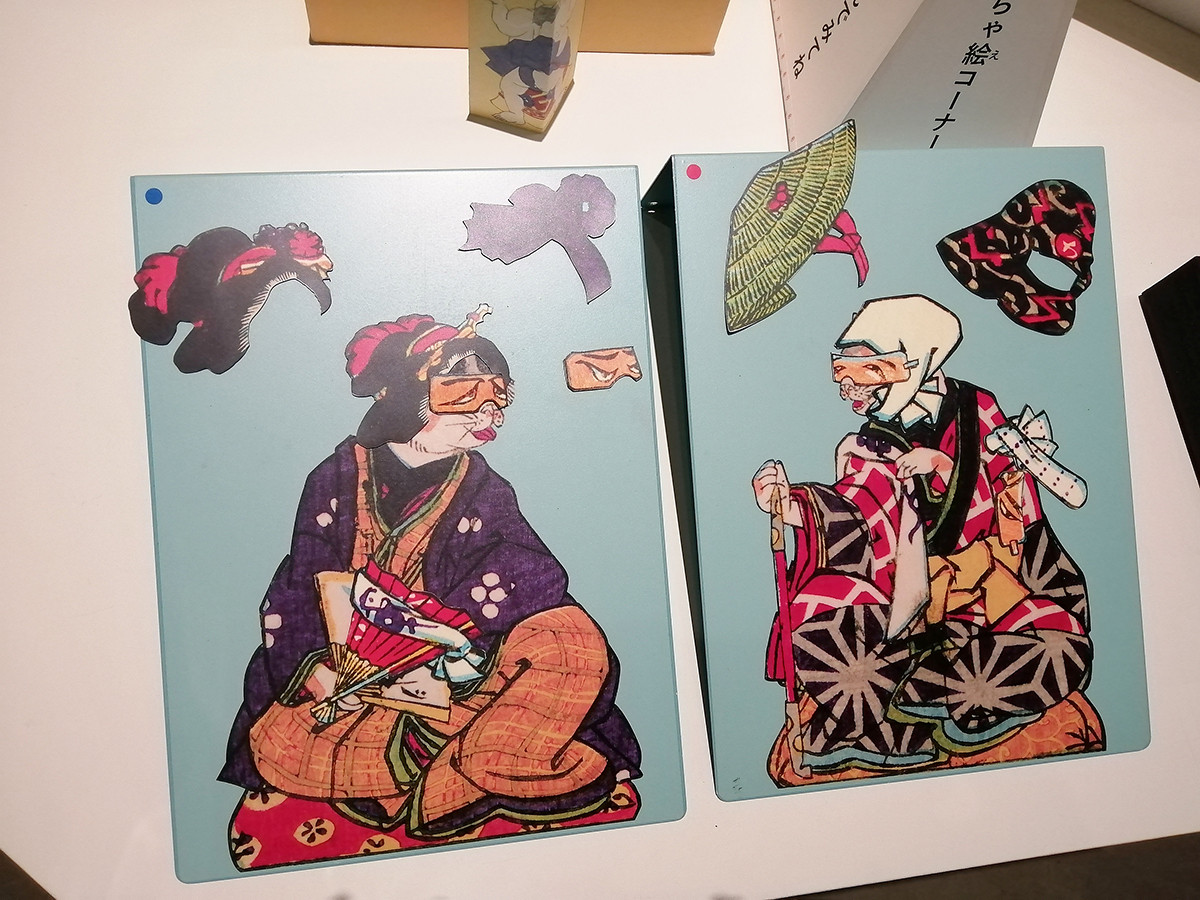

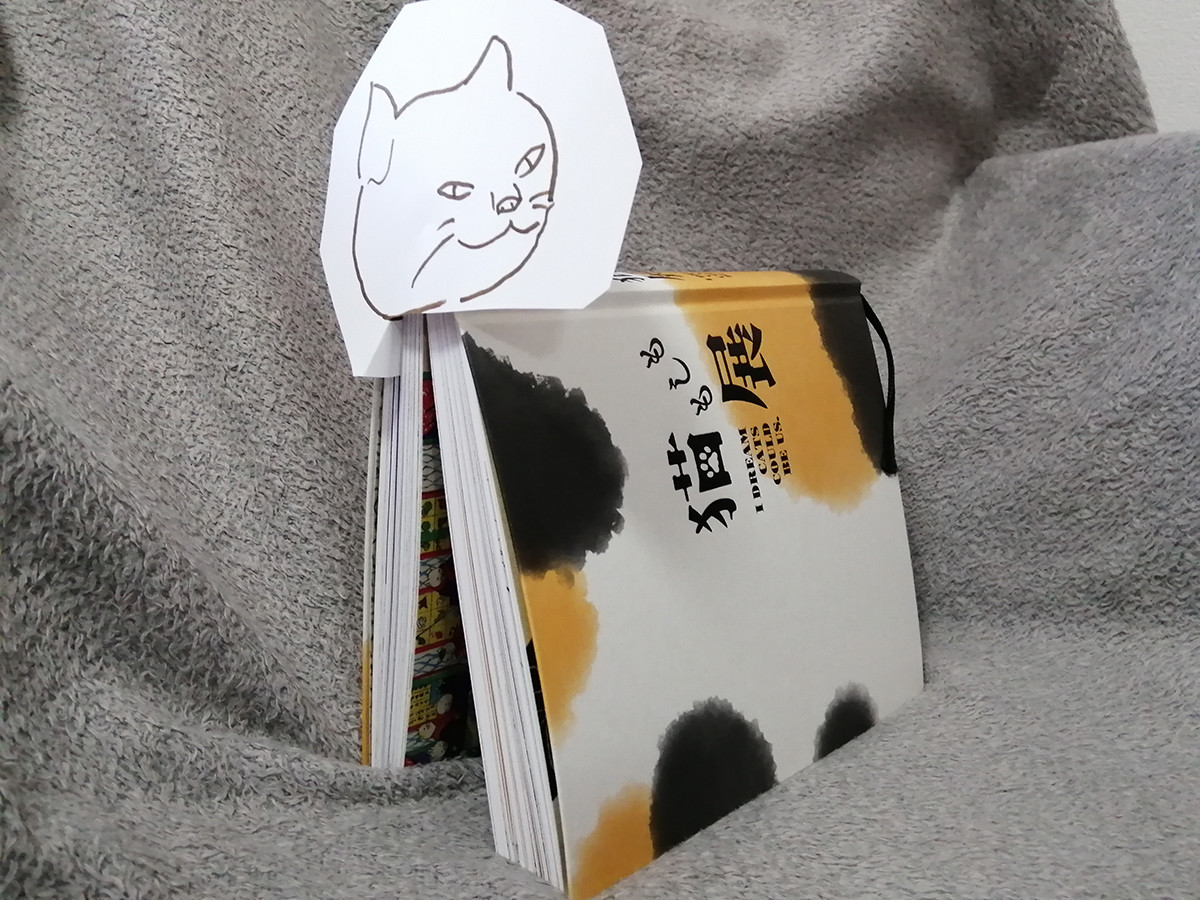

もしも猫展

名古屋市博物館 | 愛知県

| 会場 | 名古屋市博物館 |

| 会期 |

2022年7月2日(土)〜8月21日(日)

会期終了

|

| 開館時間 | 9時30分~17時(入場は16時30分まで) |

| 休館日 | 7月4日、11日、19日、25日、26日、8月1日、8日 |

| 住所 | 〒467-0806 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通1-27-1 |

| 電話 | 052-853-2655 |

| 公式サイト | https://www.ctv.co.jp/nekoten/ |

| 料金 | 一般:1,600円(1,400円) 高大生:1,000円(800円) 小中生:500円(300円) ※( )内は前売および20名以上の団体料金。 |

| 展覧会詳細 | 「特別展 もしも猫展」 詳細情報 |

1

読者レポーターのご紹介

ぴよまるこ

美術関連の仕事に就いており、絵画から陶芸までさまざまな作品に接し「はあ~」「ほお~」と感動する日々を過ごしています。

アートを観る楽しさ、展覧会の臨場感を少しでもお伝えできればと思っています。

おすすめレポート

ニュース

2025年4月25日

「太陽の塔」の裏にあった、もうひとつの物語 ― 企画展「岡本太郎と太陽の塔」

2025年4月25日

ゴールデンウイーク、渋谷に恐竜が出現! ― 「DINO SAFARI 2025」

2025年4月25日

88歳、横尾忠則が放つ新たな絵の流れ ― 世田谷美術館「横尾忠則 連画の河」

ご招待券プレゼント

学芸員募集

新居浜市美術館 学芸員募集中

[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]

愛媛県

東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!

[東山旧岸邸]

静岡県

鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)

[報国寺]

神奈川県

【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!

[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]

東京都

京都精華大学ギャラリーTerra-S アシスタント募集

[京都精華大学ギャラリーTerra-S]

京都府

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)