読者

レポート

レポート

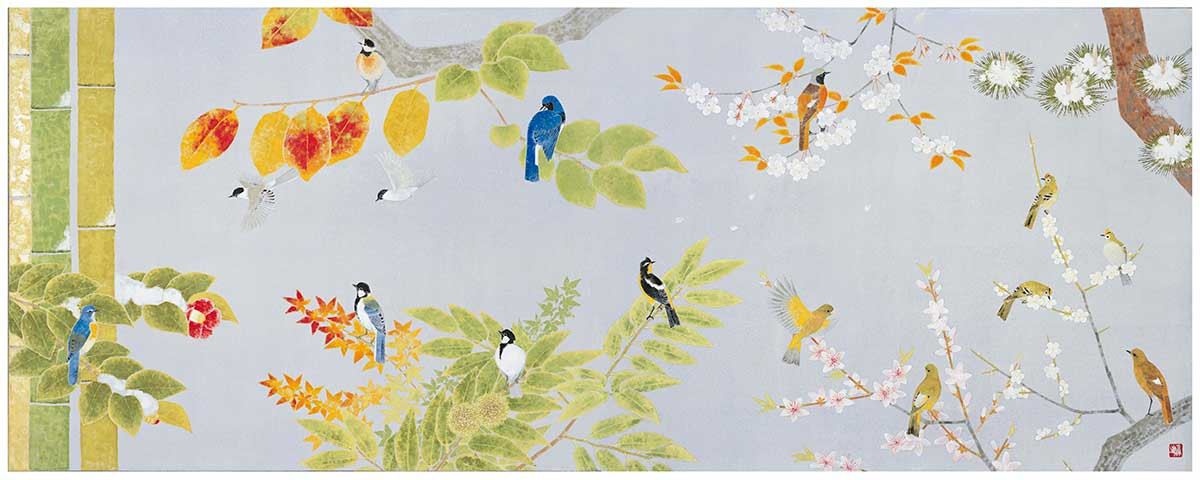

上村淳之 米寿記念Ⅱ 上村松園・松篁・淳之三代展 ~鳥たちに魅せられて~

松伯美術館 | 奈良県

| 会場 | 松伯美術館 |

| 会期 |

2021年5月15日(土)〜7月25日(日)

会期終了

|

| 開館時間 | 午前10時~午後5時(入館は午後4時まで) |

| 休館日 | 月曜日 |

| 住所 | 〒631-0004 奈良県奈良市登美ケ丘2-1-4 |

| 電話 | 0742-41-6666 |

| 公式サイト | https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/culture/shohaku/ |

| 料金 | 大人(高校生・大学生を含む) 820円 小学生・中学生 410円 ※20名以上の団体は1割引 ※障がい者手帳のご提示によりご本人と同伴者1名まで2割引 |

| 展覧会詳細 | 「上村淳之 米寿記念Ⅱ 上村松園・松篁・淳之三代展 ~鳥たちに魅せられて~」 詳細情報 |

0

読者レポーターのご紹介

ひろりん

作品だけでなく周辺の風景や空気からアートを広く立体的に感じるようにしています。“本物に出会う楽しみ”をお伝えできればと思っております。

おすすめレポート

ニュース

ご招待券プレゼント

学芸員募集

新居浜市美術館 学芸員募集中

[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]

愛媛県

東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!

[東山旧岸邸]

静岡県

鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)

[報国寺]

神奈川県

【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!

[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]

東京都

京都精華大学ギャラリーTerra-S アシスタント募集

[京都精華大学ギャラリーTerra-S]

京都府

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)