IM

レポート

レポート

小村雪岱スタイル-江戸の粋から東京モダンへ

三井記念美術館 | 東京都

大正~昭和初期にかけて書籍の装幀、挿絵、舞台美術など多彩な分野で活躍

モダンなデザインと繊細な表現で「昭和の春信」。挿絵が評判で発行部数増

展覧会は山下裕二先生が監修。雪岱に私淑した作品とのコラボもユニーク

4

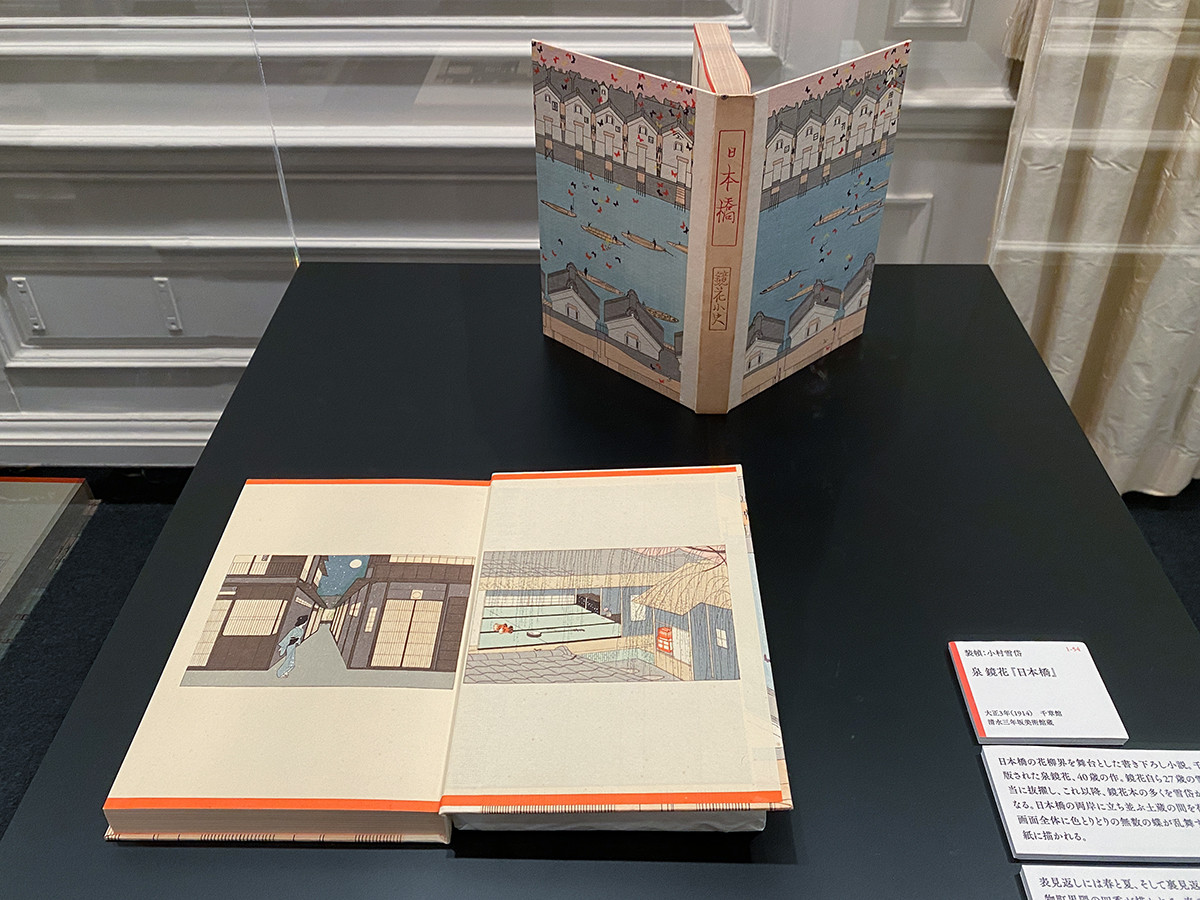

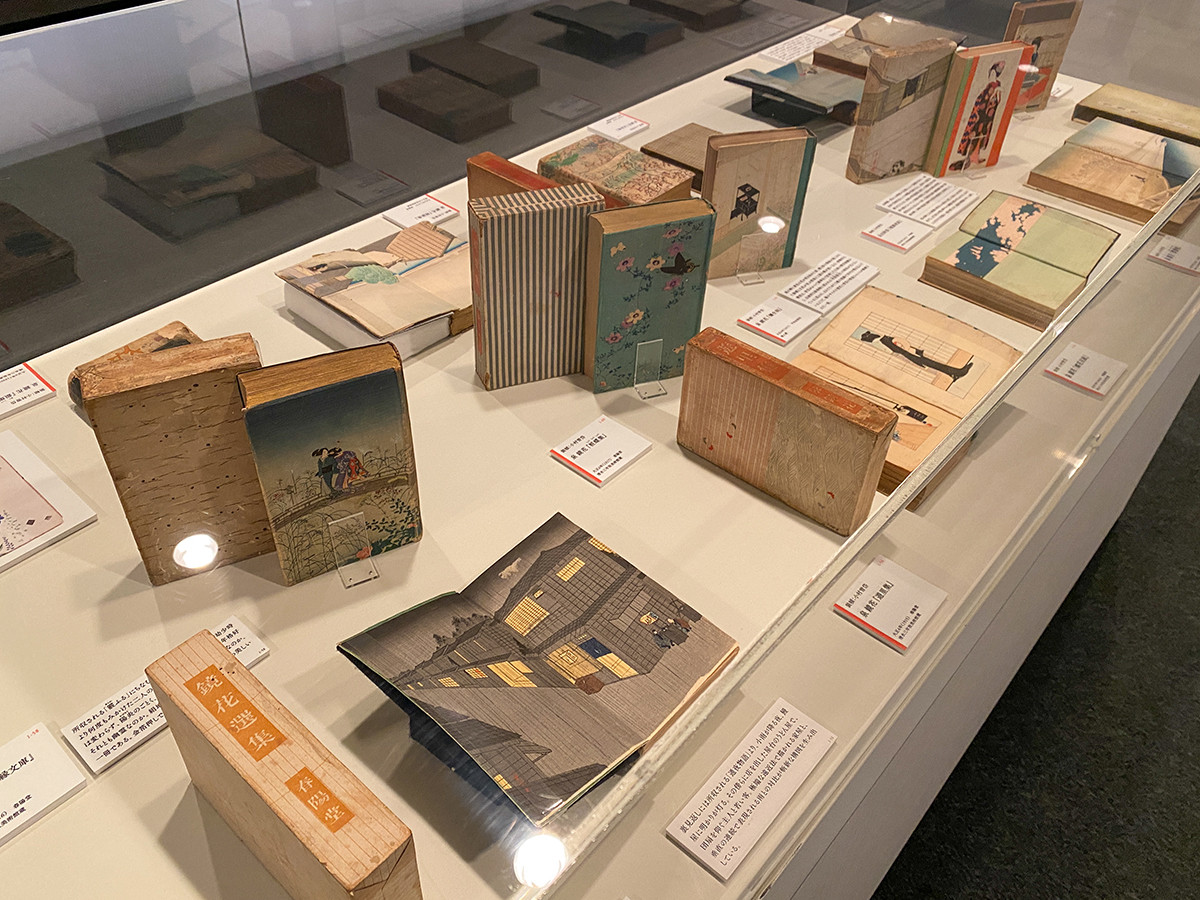

泉鏡花『愛染集』装幀:小村雪岱 大正5年(1916)清水三年坂美術館

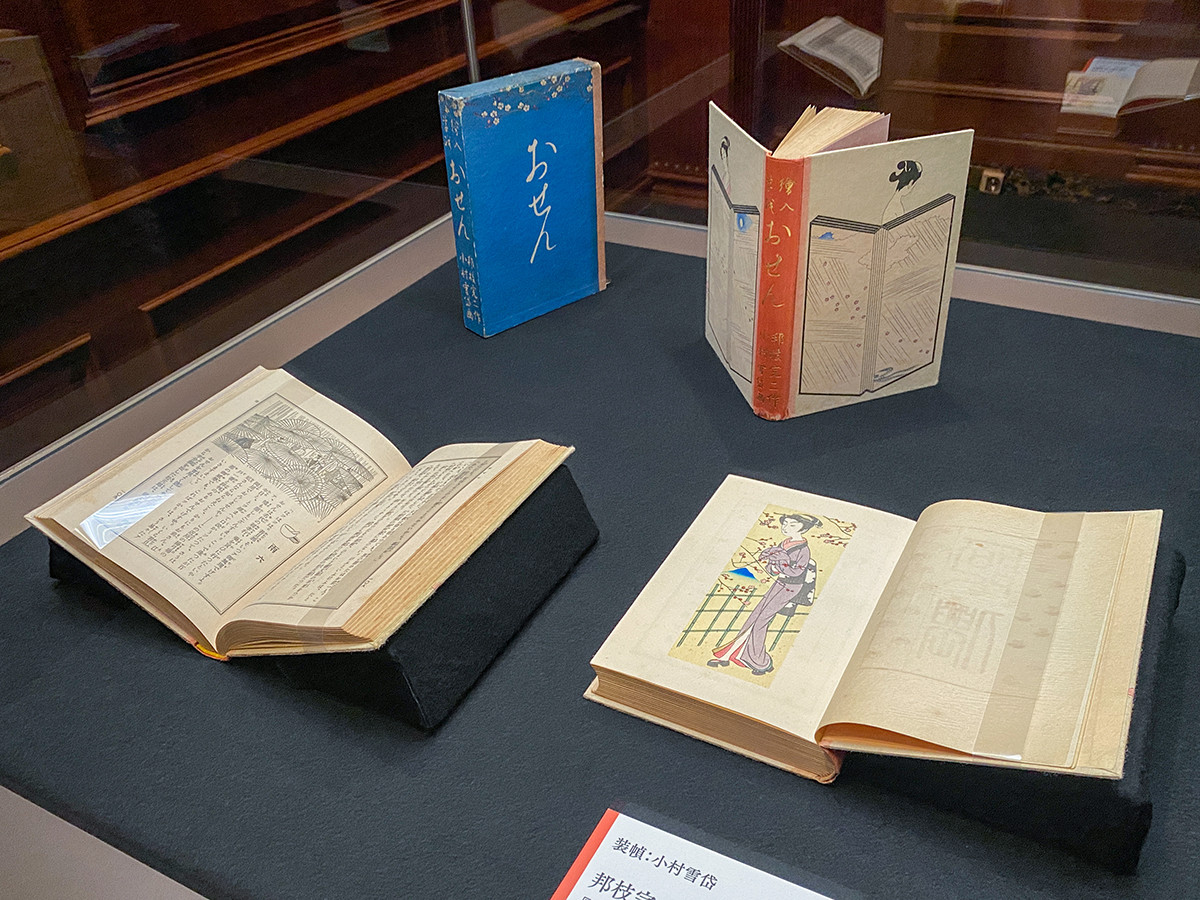

(左手前から)小村雪岱《お傅地獄 入墨》昭和10年(1935) / 小村雪岱《お傅地獄 傘》昭和10年(1935)

永井荷風『すみだ川』舞台装置原画:小村雪岱 昭和3年(1928)上演 本郷座

彦十蒔絵《鉄瓶 鉄錆塗》2015~2019年

| 会場 | 三井記念美術館 |

| 会期 |

2021年2月6日(土)〜4月18日(日)

会期終了

|

| 開館時間 | 11:00〜16:00(入館は15:30まで) |

| 休館日 | 月曜日(但し2月22日は開館)、2月28日(日) |

| 住所 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 三井本館7階 |

| 電話 | 050-5541-8600 (ハローダイヤル) |

| 公式サイト | http://www.mitsui-museum.jp/index.html |

| 料金 | 【日時指定予約制】 一般1,300(1,100)円/大学・高校生800(700)円/中学生以下無料 ※ 70歳以上の方は1,000円(要証明)。 ※ リピーター割引:会期中一般券、学生券の半券のご提示で、2回目以降は( )内割引料金となります。 ※ 障害者手帳をご呈示いただいたお客様、およびその介護者(1名)は無料です。 |

| 展覧会詳細 | 「特別展 小村雪岱スタイル-江戸の粋から東京モダンへ」 詳細情報 |

おすすめレポート

ニュース

2025年4月18日

横浜赤レンガ倉庫で線の魔術師・ミュシャの世界へ没入

2025年4月18日

日本美術の“交差点”をたどる特別展 ― 京都国立博物館「日本、美のるつぼ」

2025年4月18日

開館130年の奈良国立博物館で、過去最大規模の国宝展 ― 特別展「超 国宝」

2025年4月15日

ファッションに見る“私のかたち” ― 「LOVEファッション─私を着がえるとき」展

ご招待券プレゼント

学芸員募集

新居浜市美術館 学芸員募集中

[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]

愛媛県

東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!

[東山旧岸邸]

静岡県

鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)

[報国寺]

神奈川県

【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!

[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]

東京都

国分寺市 学芸員(埋蔵文化財担当)募集

[国分寺市教育委員会ふるさと文化財課]

東京都

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)