IM

レポート

レポート

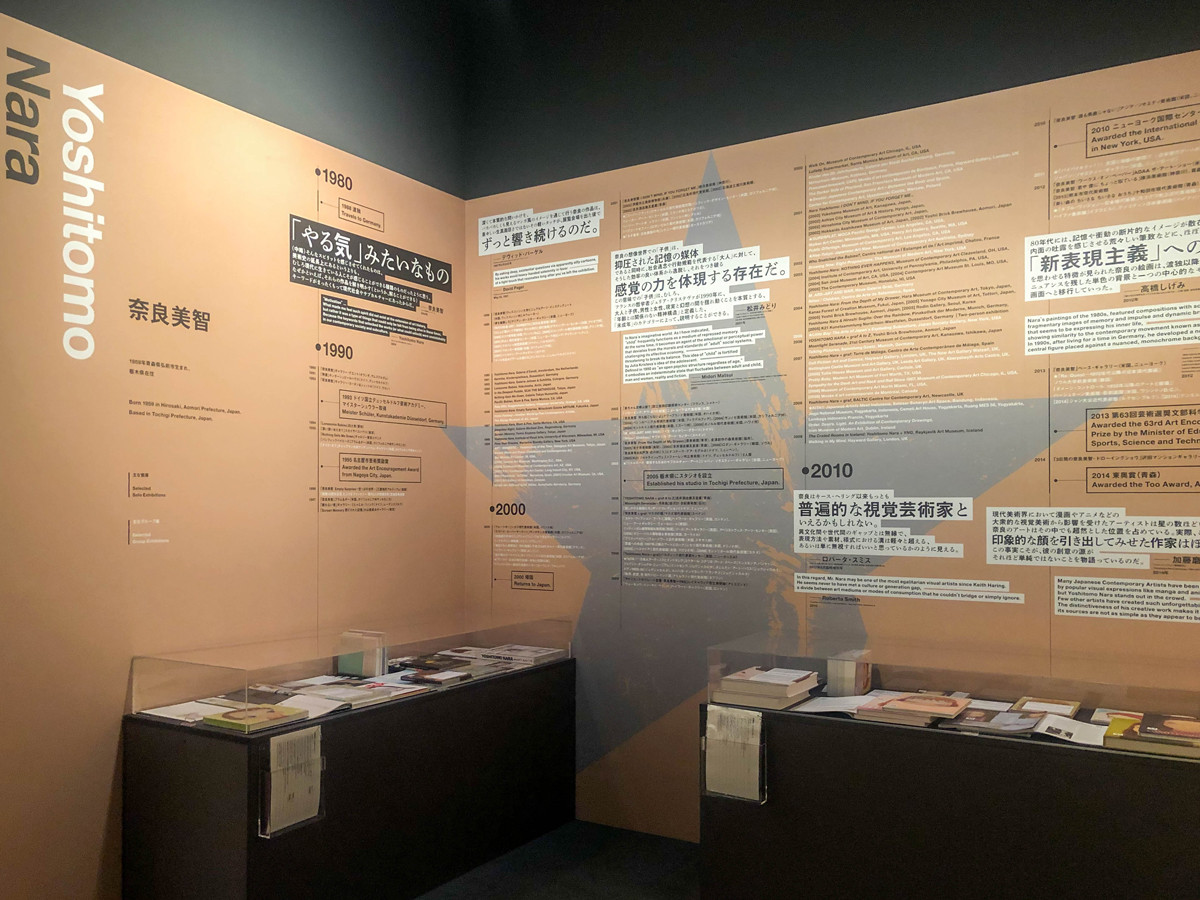

STARS展:現代美術のスターたち― 日本から世界へ

森美術館 | 東京都

草間彌生、李禹煥、宮島達男、村上隆、奈良美智、杉本博司

世界で活躍する“スター”6名の作品をアーカイブと共に贅沢に紹介

海外で開催された展覧会から、世界における日本の現代アート受容にも検証

0

会場風景 村上隆の作品 ©2020 Takashi Murakami / Kaikai kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

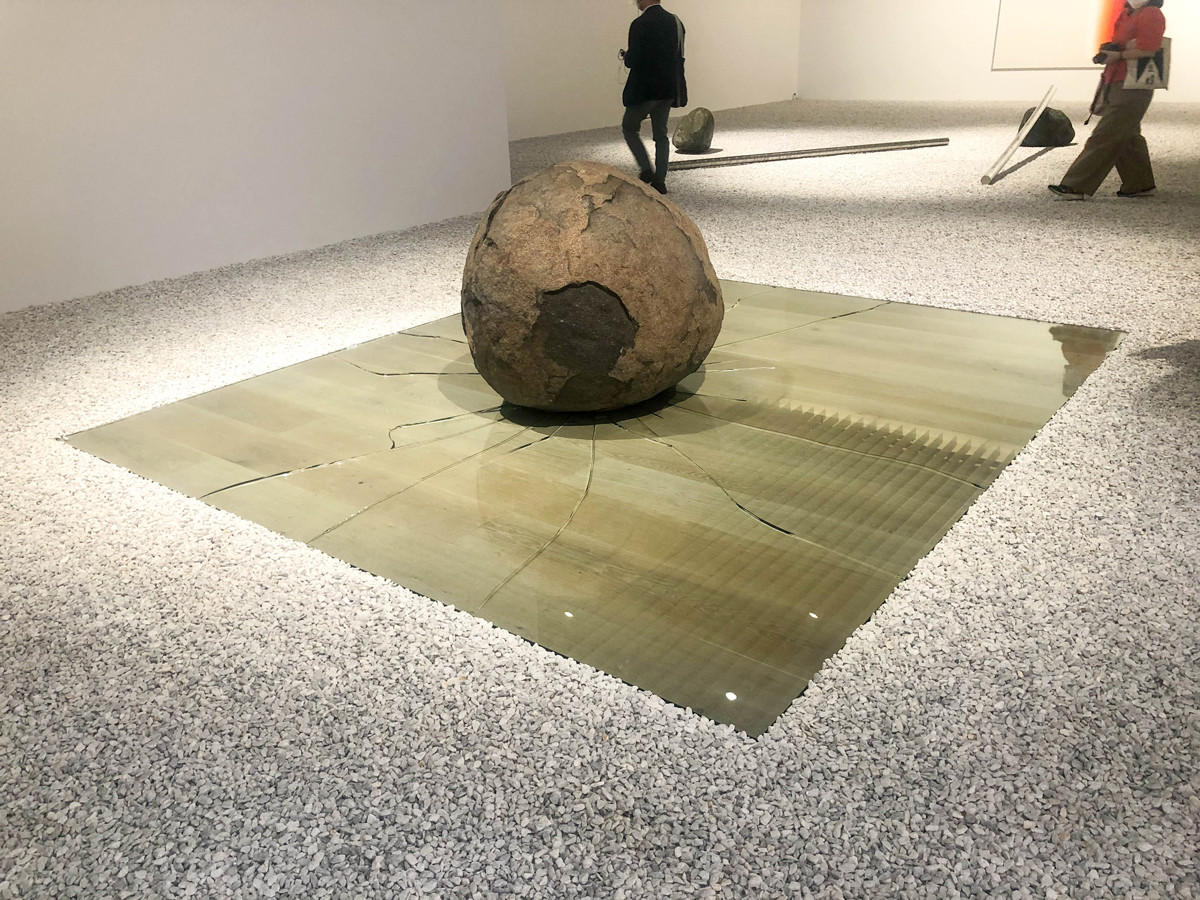

李禹煥《関係項ー不協和音》2004 年,2020年

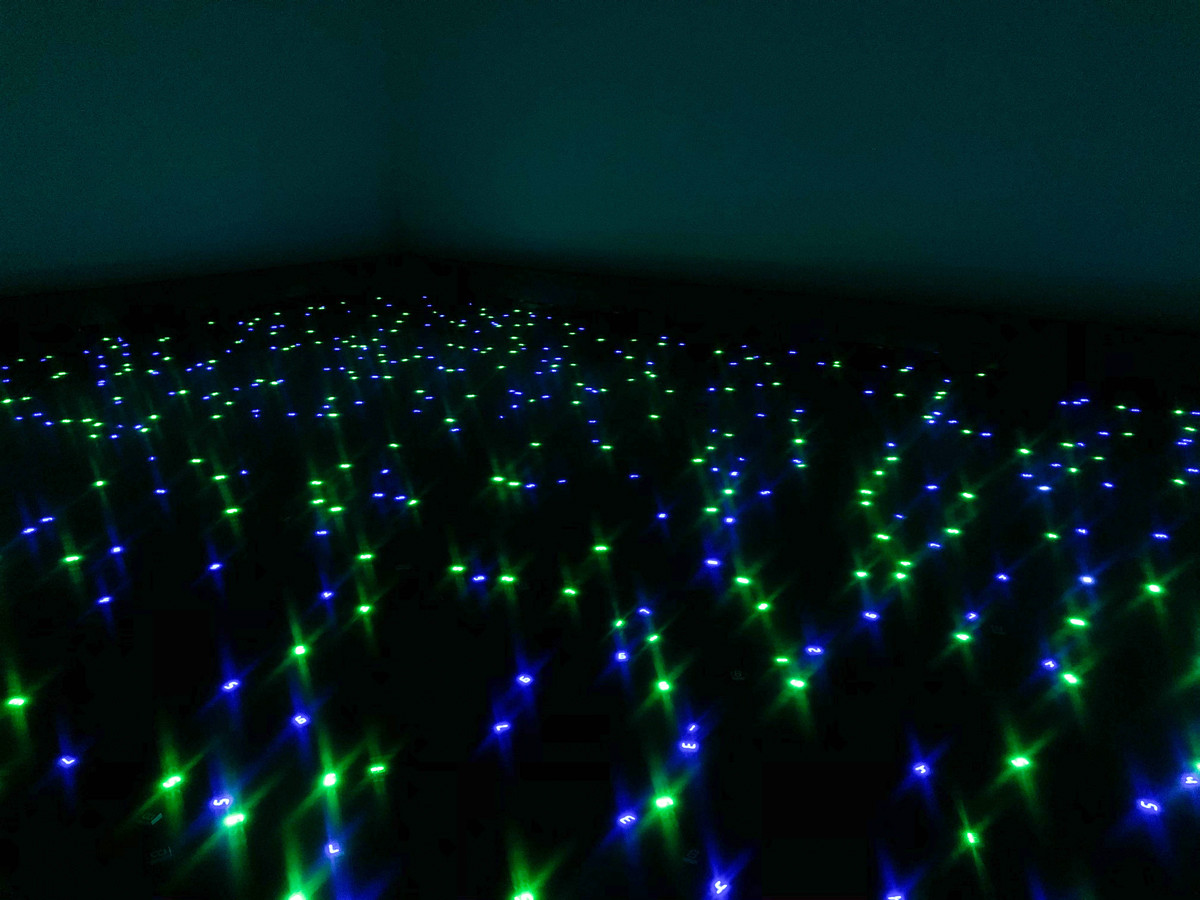

宮島達男《「時の海─東北」プロジェクト(2020 東京)》2020年

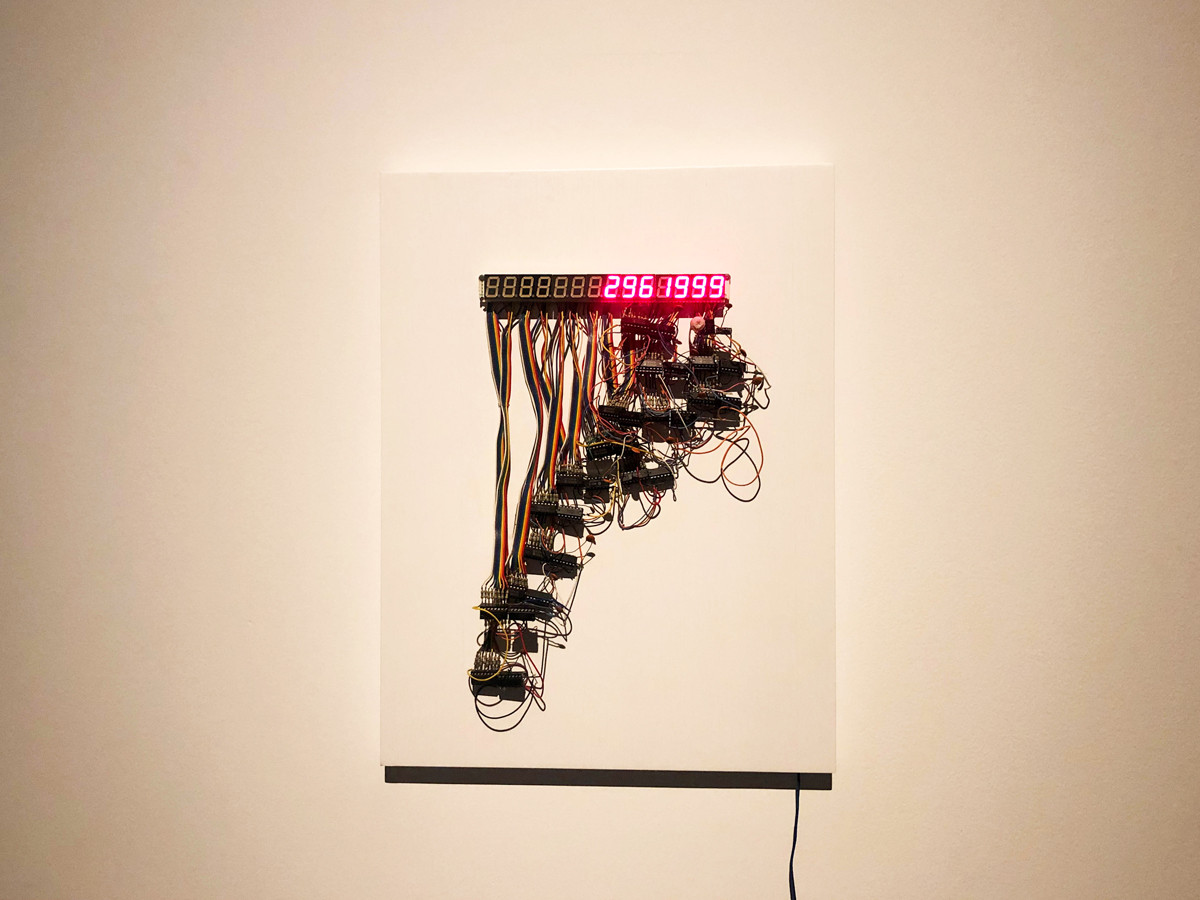

宮島達男《Monism/Dualism》1989年

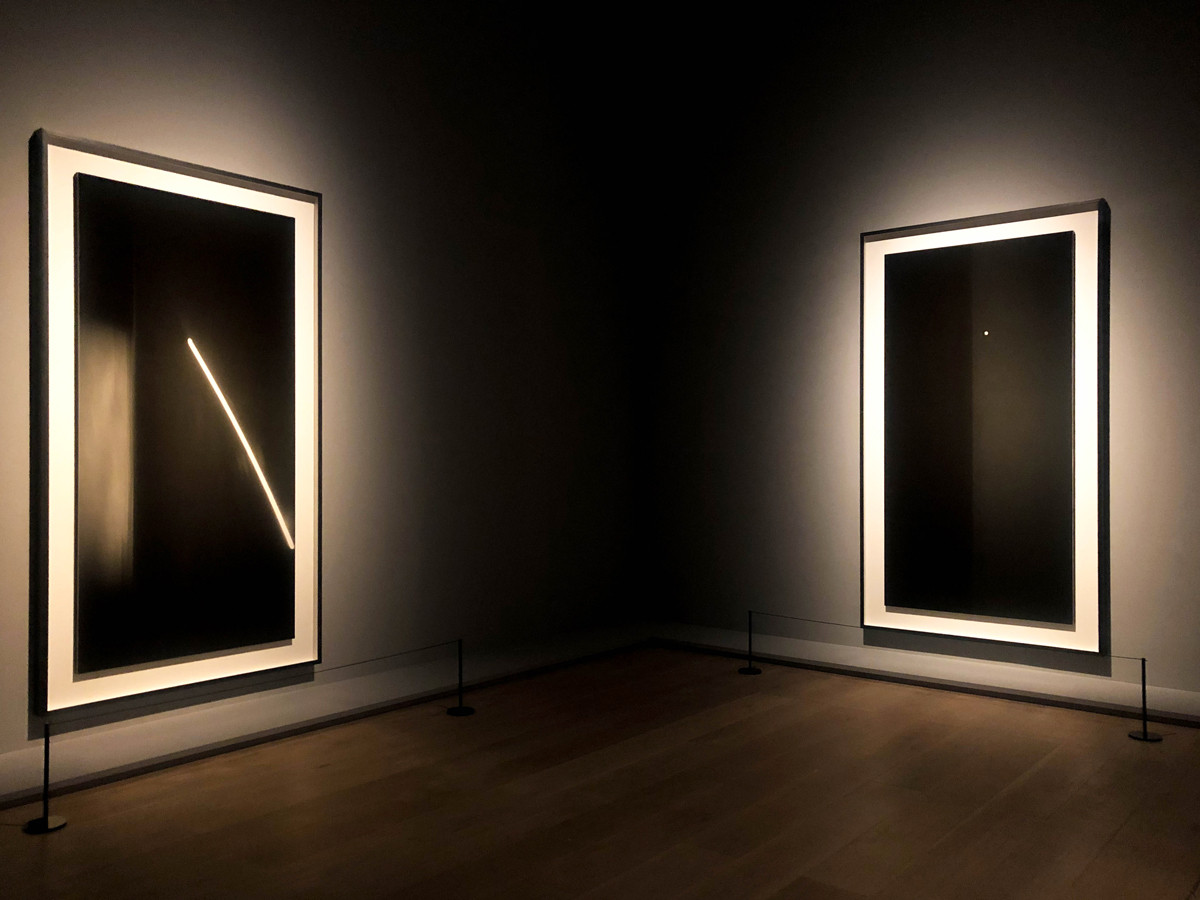

奈良美智《Voyage of the Moon(Resting Moon)/ Voyage of the Moon》 2006年

| 会場 | 森美術館 |

| 会期 |

2020年7月31日(金)〜2021年1月3日(日)

会期終了

|

| 開館時間 | 月・水~日曜日10:00~22:00 火曜日 10:00~17:00 (いずれも最終入館時間は閉館の30分前まで) *展覧会により変更する場合がございます。 *最新情報は、美術館のウェブサイトをご確認ください。 |

| 住所 | 〒106-6150 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー53階 |

| 電話 | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 公式サイト | https://www.mori.art.museum |

| 料金 | 一般 2,000円 / 学生 1,300円 / 子供(4歳~中学生) 700円 / シニア(65歳以上)1,700円 |

| 展覧会詳細 | 「STARS展:現代美術のスターたち― 日本から世界へ」 詳細情報 |

おすすめレポート

ニュース

2025年4月28日

鬼のものがたり、ここに始まる ― サントリー美術館「酒呑童子ビギンズ」

2025年4月25日

「太陽の塔」の裏にあった、もうひとつの物語 ― 企画展「岡本太郎と太陽の塔」

2025年4月25日

ゴールデンウイーク、渋谷に恐竜が出現! ― 「DINO SAFARI 2025」

2025年4月25日

88歳、横尾忠則が放つ新たな絵の流れ ― 世田谷美術館「横尾忠則 連画の河」

ご招待券プレゼント

学芸員募集

新居浜市美術館 学芸員募集中

[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]

愛媛県

東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!

[東山旧岸邸]

静岡県

鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)

[報国寺]

神奈川県

学生大歓迎!【アルバイト】名古屋市港防災センター 運営・接客/イベント業務スタッフ 募集!

[名古屋市港区港町1-12-20(名古屋市港防災センター)]

愛知県

国⽴国際美術館 研究補佐員(情報資料室)募集

[国立国際美術館]

大阪府

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)