IM

レポート

レポート

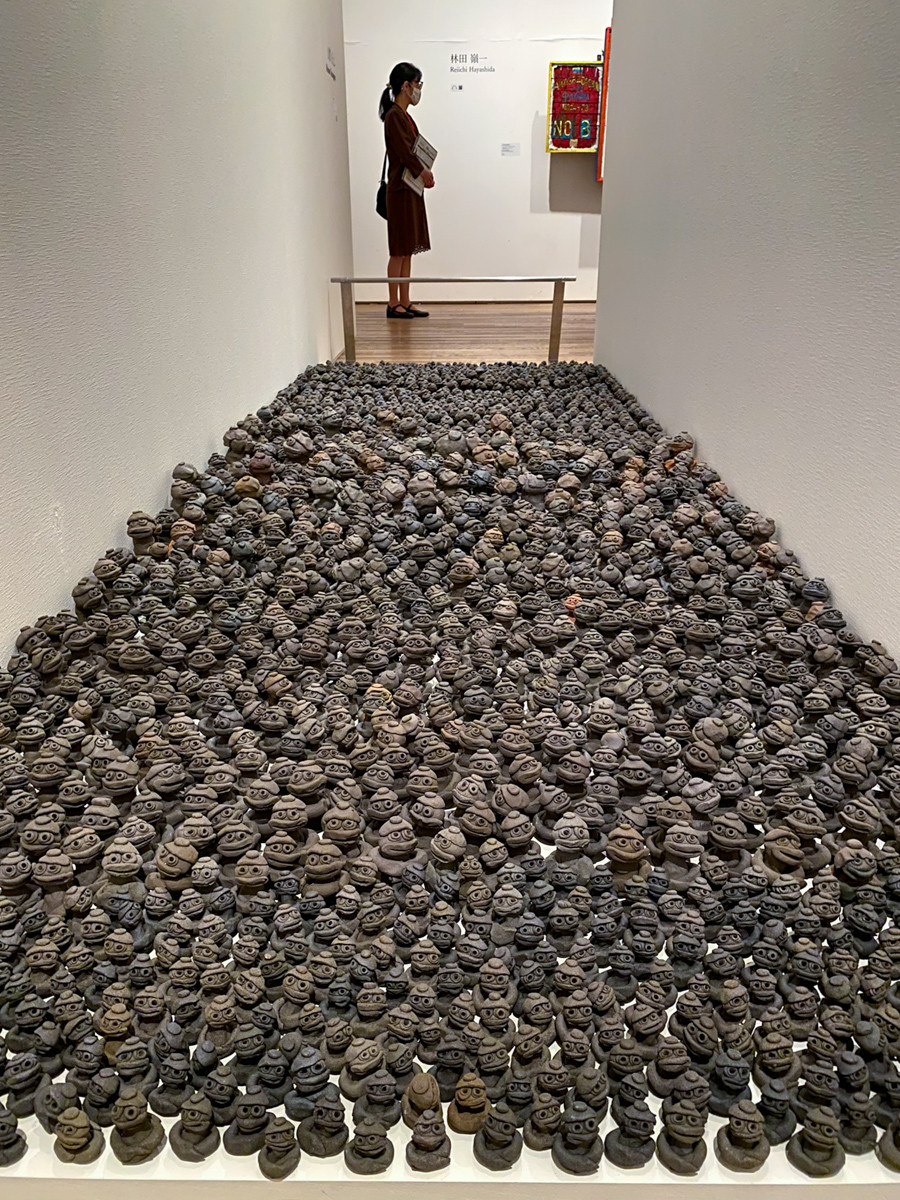

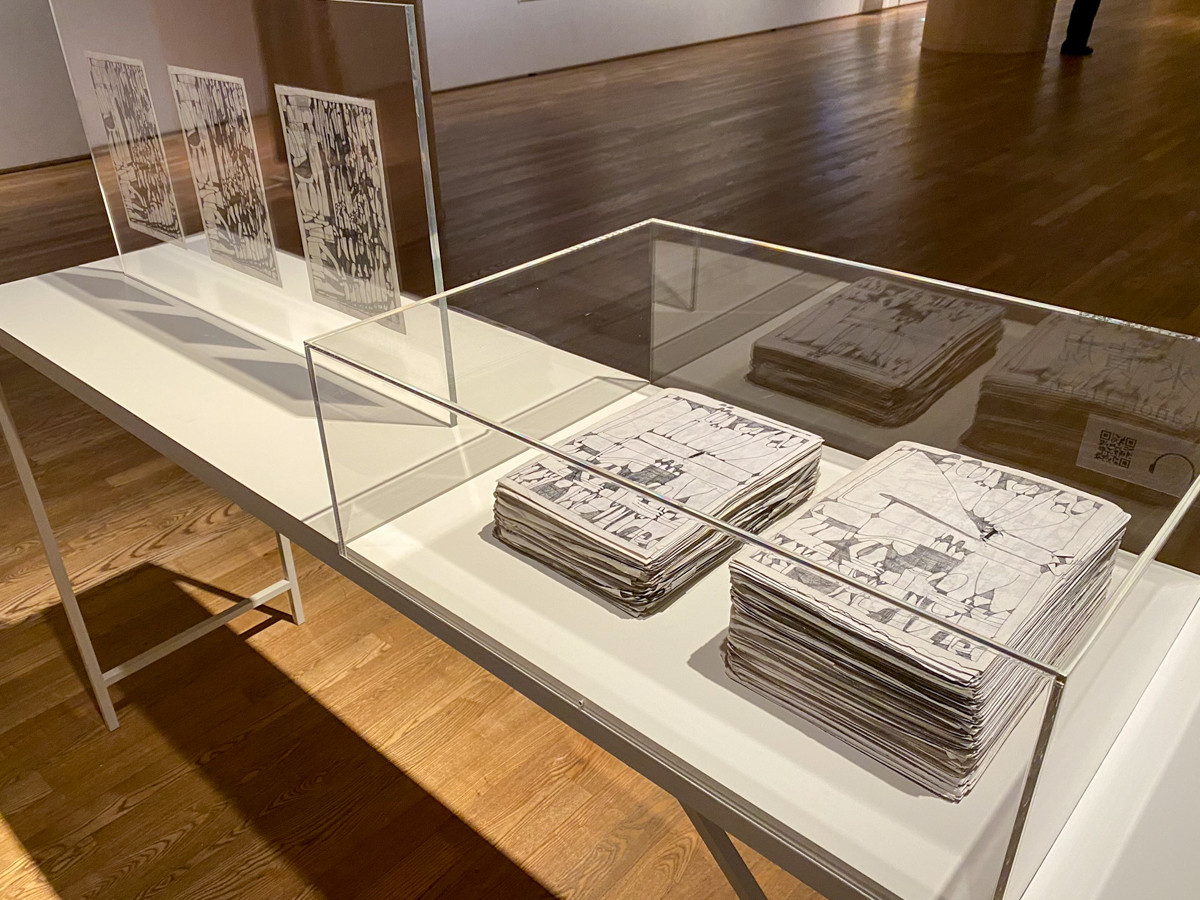

あるがままのアート - 人知れず表現し続ける者たち -

東京藝術大学大学美術館 | 東京都

既存の美術教育を受けずに、作品を作るアーティストたち

表現したいという欲求が全面に押し出された創作

出展作家は25名、作品総数は約200点というボリューム

0

記 富久

林田嶺ー 青森県立美術館所蔵

古久保憲満

福井 誠

| 会場 | 東京藝術大学大学美術館 |

| 会期 |

2020年7月23日(木・祝)~9月6日(日)

会期終了

|

| 開館時間 | 10:00~17:00(入館は午後16:30まで) |

| 休館日 | 月曜日、8月11日(火) ※ただし、8月10日(月・祝)は開館 |

| 住所 | 〒110-8714 東京都台東区上野公園12-8 |

| 電話 | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 公式サイト | https://www.nhk.or.jp/event/art2020/ |

| 料金 | 無料 |

| 展覧会詳細 | 「あるがままのアート - 人知れず表現し続ける者たち -」 詳細情報 |

おすすめレポート

ニュース

2025年4月15日

ファッションに見る“私のかたち” ― 「LOVEファッション─私を着がえるとき」展

2025年4月11日

髙田賢三、出身の姫路で大規模回顧展 ― 姫路市立美術館で開幕へ

ご招待券プレゼント

学芸員募集

新居浜市美術館 学芸員募集中

[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]

愛媛県

東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!

[東山旧岸邸]

静岡県

鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)

[報国寺]

神奈川県

【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!

[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]

東京都

市川市文学ミュージアム 学芸員募集

[市川市文学ミュージアム]

千葉県

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)