IM

レポート

レポート

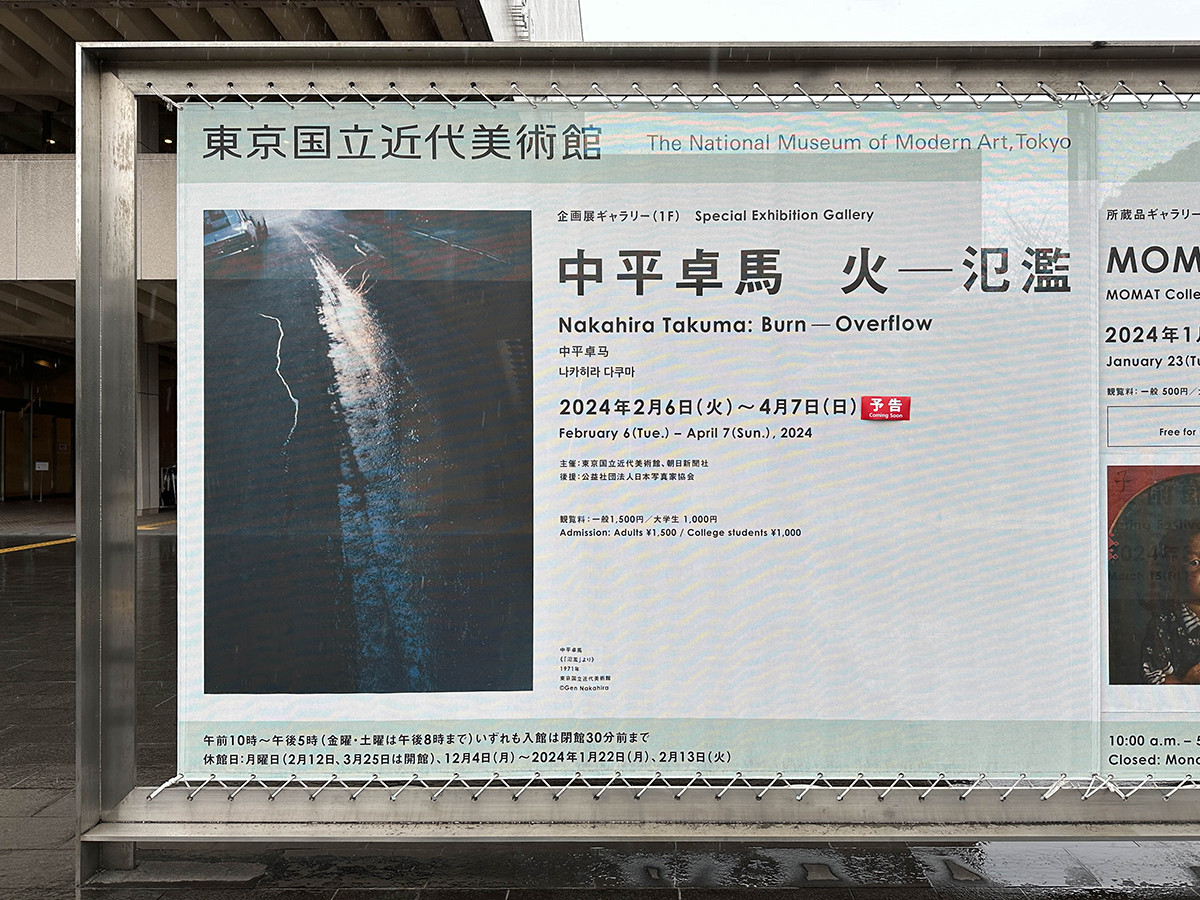

中平卓馬 火―氾濫

東京国立近代美術館 | 東京都

日本の戦後写真で、実作と理論の両面で大きな足跡を記した伝説的な写真家

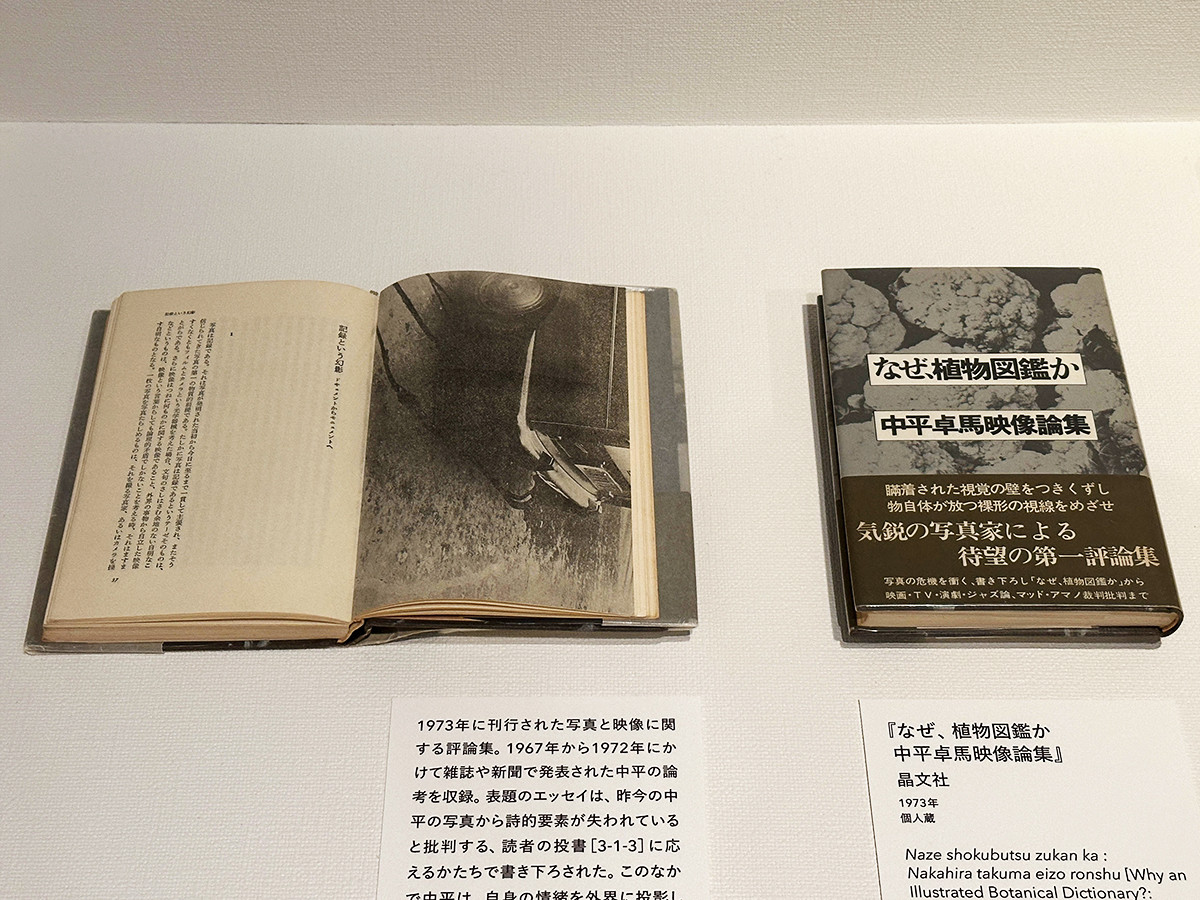

1960年代末の「アレ・ブレ・ボケ」、1973年の評論集『なぜ、植物図鑑か』

初期から晩年まで約600点の作品・資料で中平の仕事の展開を丁寧に再検証

0

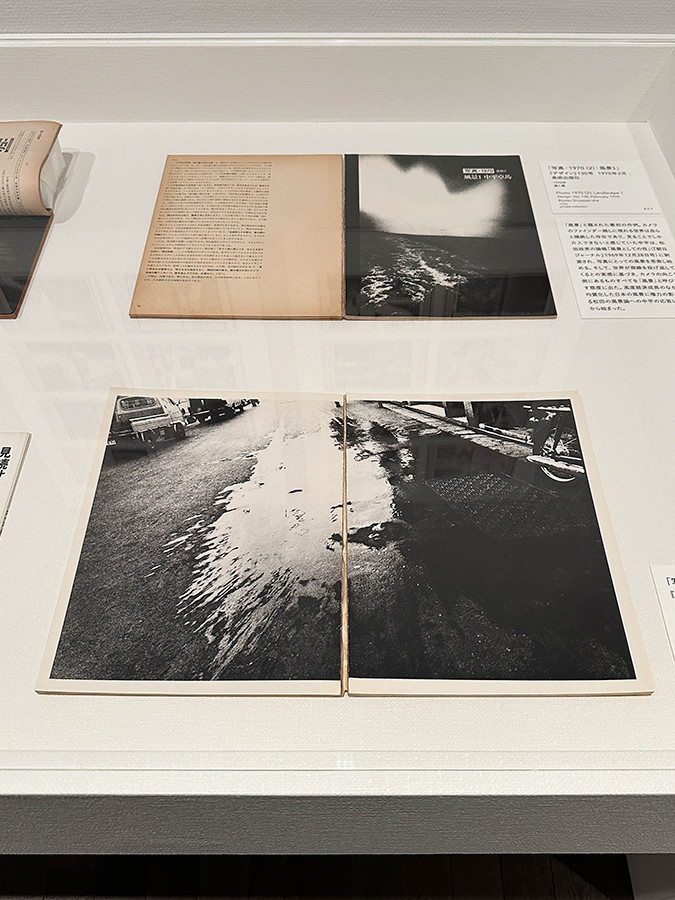

『来たるべき言葉のために』風土社 1970年 個人蔵

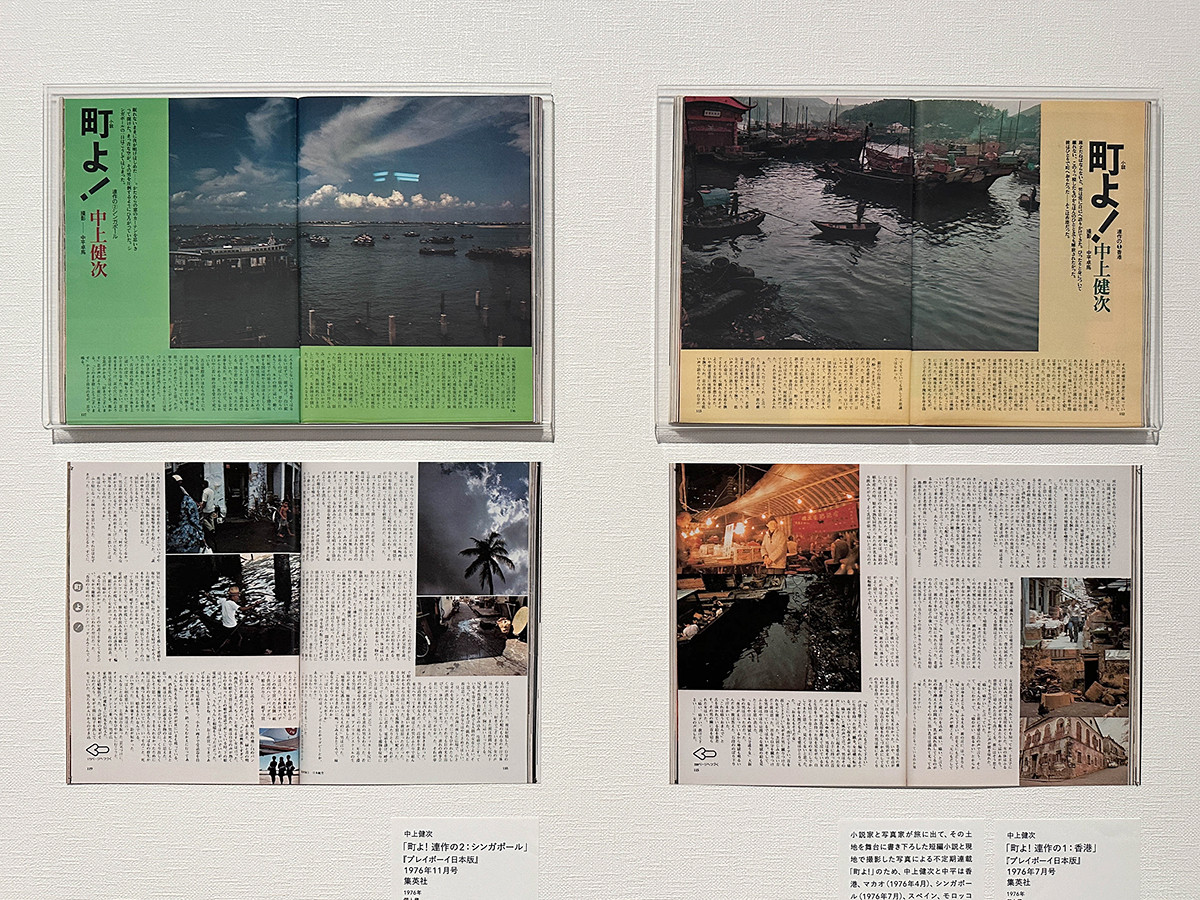

展示風景

| 会場 | 東京国立近代美術館 |

| 会期 |

2024年2月6日(火)〜4月7日(日)

会期終了

|

| 開館時間 | 10:00-17:00(金曜・土曜は10:00-20:00) ※入館は閉館の30分前まで |

| 休館日 | 月曜日、ただし3月25日は開館 |

| 住所 | 〒102-8322 東京都千代田区北の丸公園3-1 |

| 電話 | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 公式サイト | https://www.momat.go.jp/ |

| 料金 | 一般 1,500円(1,300円) 大学生 1,000円(800円) ( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込。 |

| 展覧会詳細 | 「中平卓馬 火―氾濫」 詳細情報 |

おすすめレポート

ニュース

2025年4月18日

横浜赤レンガ倉庫で線の魔術師・ミュシャの世界へ没入

ご招待券プレゼント

学芸員募集

新居浜市美術館 学芸員募集中

[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]

愛媛県

東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!

[東山旧岸邸]

静岡県

鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)

[報国寺]

神奈川県

【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!

[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]

東京都

京都精華大学ギャラリーTerra-S アシスタント募集

[京都精華大学ギャラリーTerra-S]

京都府

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)

![東京国立近代美術館「中平卓馬 火―氾濫」会場より 第1章「来たるべき言葉のために」 [無題]『Provoke』3号 1969年8月 プロヴォーク社 1969年 東京国立近代美術館](https://www.museum.or.jp/storage//article_objects/2024/02/15/04135fb4dcf5_l.jpg)