読者

レポート

レポート

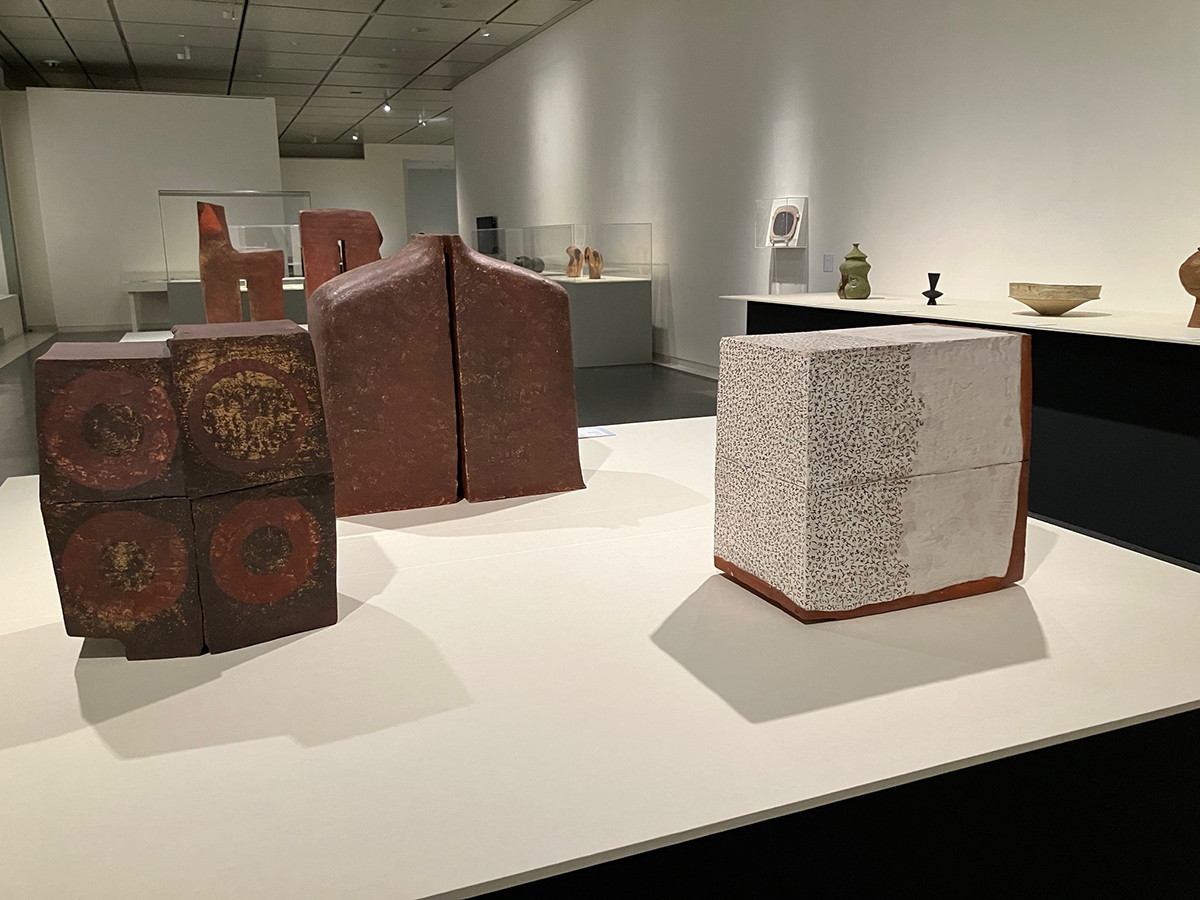

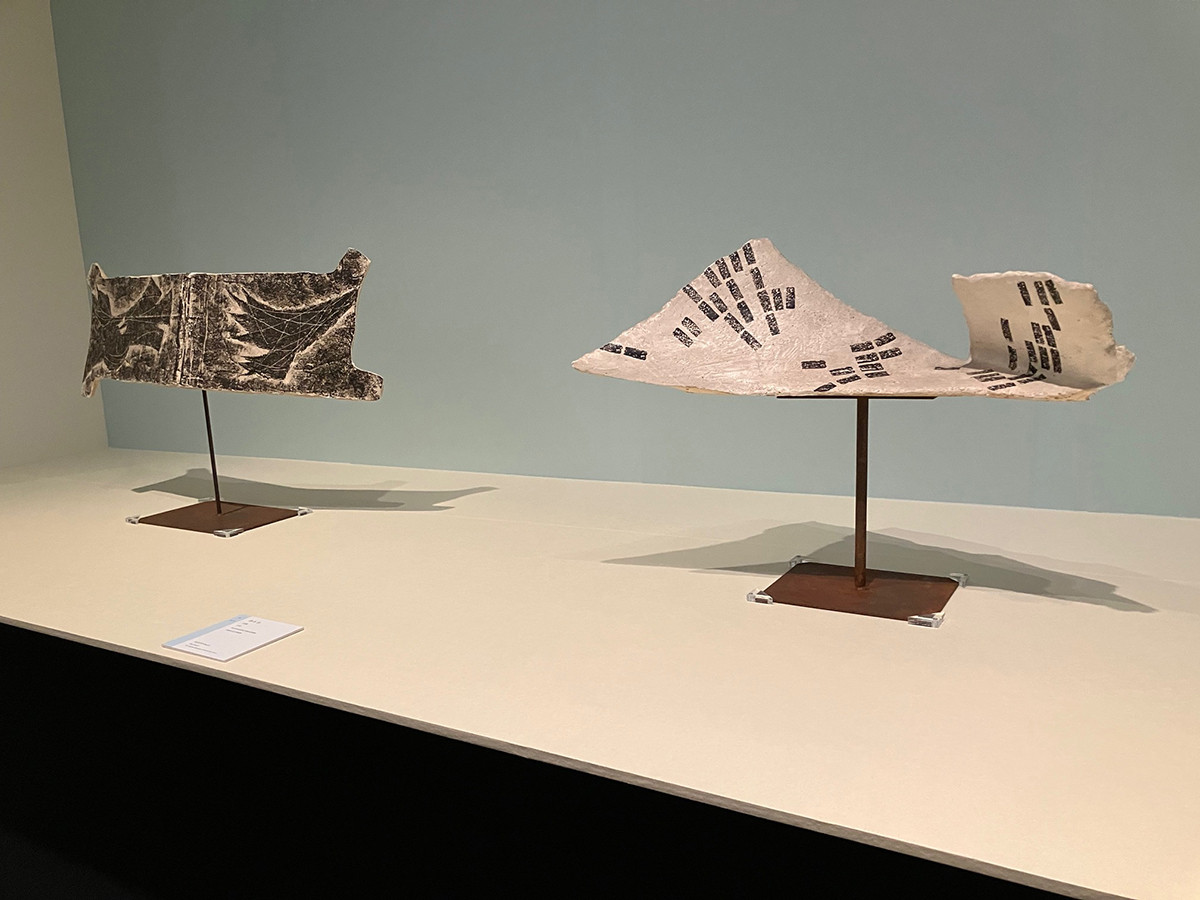

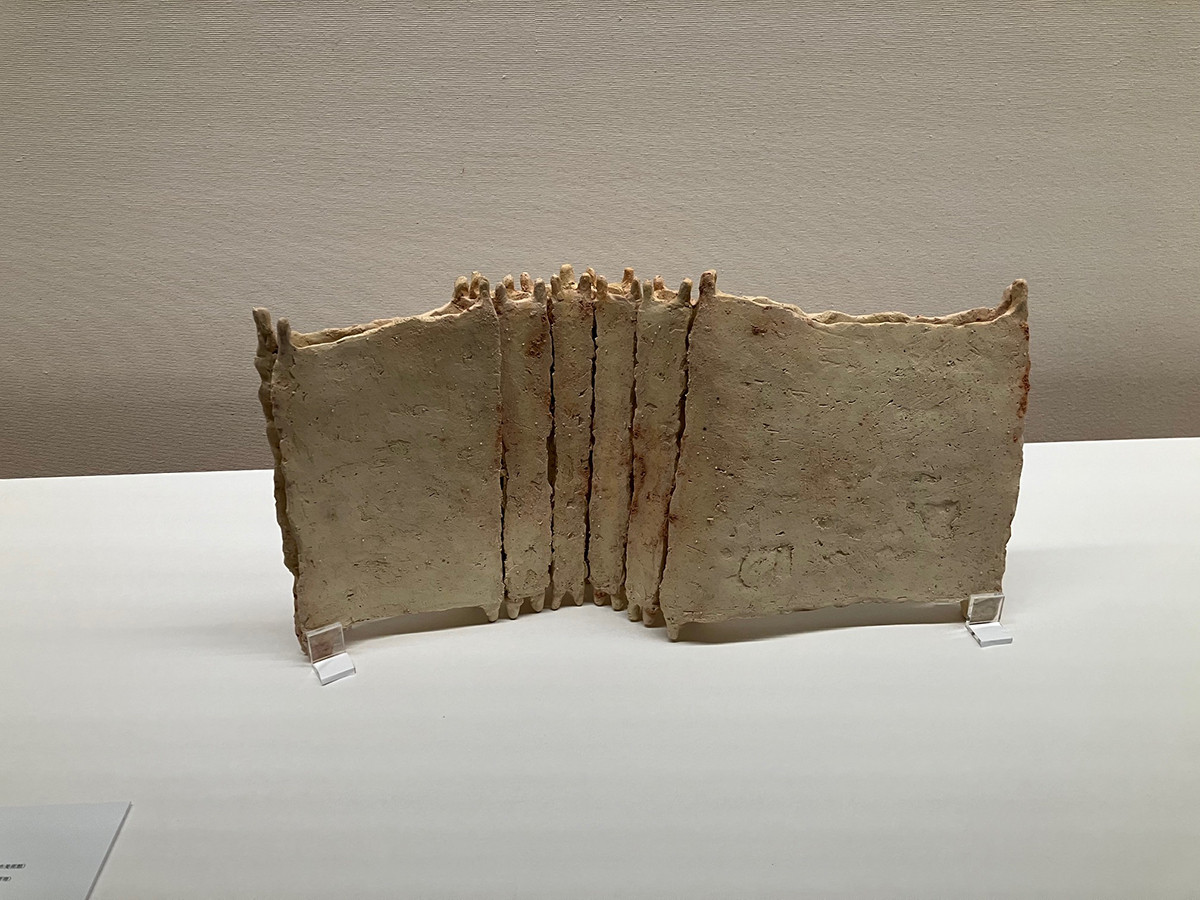

開館60周年記念 走泥社再考 前衛陶芸が生まれた時代

京都国立近代美術館 | 京都府

| 会場 | 京都国立近代美術館 |

| 会期 |

2023年7月19日(水)〜9月24日(日)

会期終了

|

| 開館時間 | 午前10時~午後6時 金曜日は午後8時まで開館 *入館は閉館の30分前まで |

| 休館日 | 月曜日(ただし、8月14日(月)、9月18日(月・祝)は開館) |

| 住所 | 〒606-8344 京都府京都市左京区岡崎円勝寺町26-1 |

| 電話 | 075-761-4111 |

| 公式サイト | https://www.ktv.jp/event/sodeisha/ |

| 料金 | 一般:1,700円(1,500円) 大学生:1,100円(900円) 高校生:600円(400円) 前売特別ペアチケット:2,800円(一般2枚) ※()内は前売および20名以上の団体 ※中学生以下は無料*。 ※心身に障がいのある方と付添者1名は無料*。 ※母子・父子家庭の世帯員の方は無料*。 *入館の際に証明できるものをご提示ください。 |

| 展覧会詳細 | 「開館60周年記念 走泥社再考 前衛陶芸が生まれた時代」 詳細情報 |

1

読者レポーターのご紹介

小平信行

趣味は美術館巡り。特に写真、工芸(陶芸)、現代アートに関心あり。本物を見て様々なことを想像するのが至福の時。その楽しさをお伝えできればと思っています。

美術館巡りのエッセーを本にしました。「名作からのメッセージ」で検索してみてください。電子書籍もあります。

美術館巡りのエッセーを本にしました。「名作からのメッセージ」で検索してみてください。電子書籍もあります。

おすすめレポート

ニュース

2025年4月7日

「東博コレクション展」が始動 ― 金剛力士立像も公開

2025年4月4日

闇に煌めく、曜変天目の秘密 ― 静嘉堂@丸の内「黒の奇跡・曜変天目の秘密」

ご招待券プレゼント

学芸員募集

東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!

[東山旧岸邸]

静岡県

鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)

[報国寺]

神奈川県

【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!

[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]

東京都

公益財団法人日本博物館協会 事業部門マネージャーの募集

[公益財団法人日本博物館協会]

東京都

新潟市歴史博物館 学芸員募集

[新潟市歴史博物館]

新潟県

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)