読者

レポート

レポート

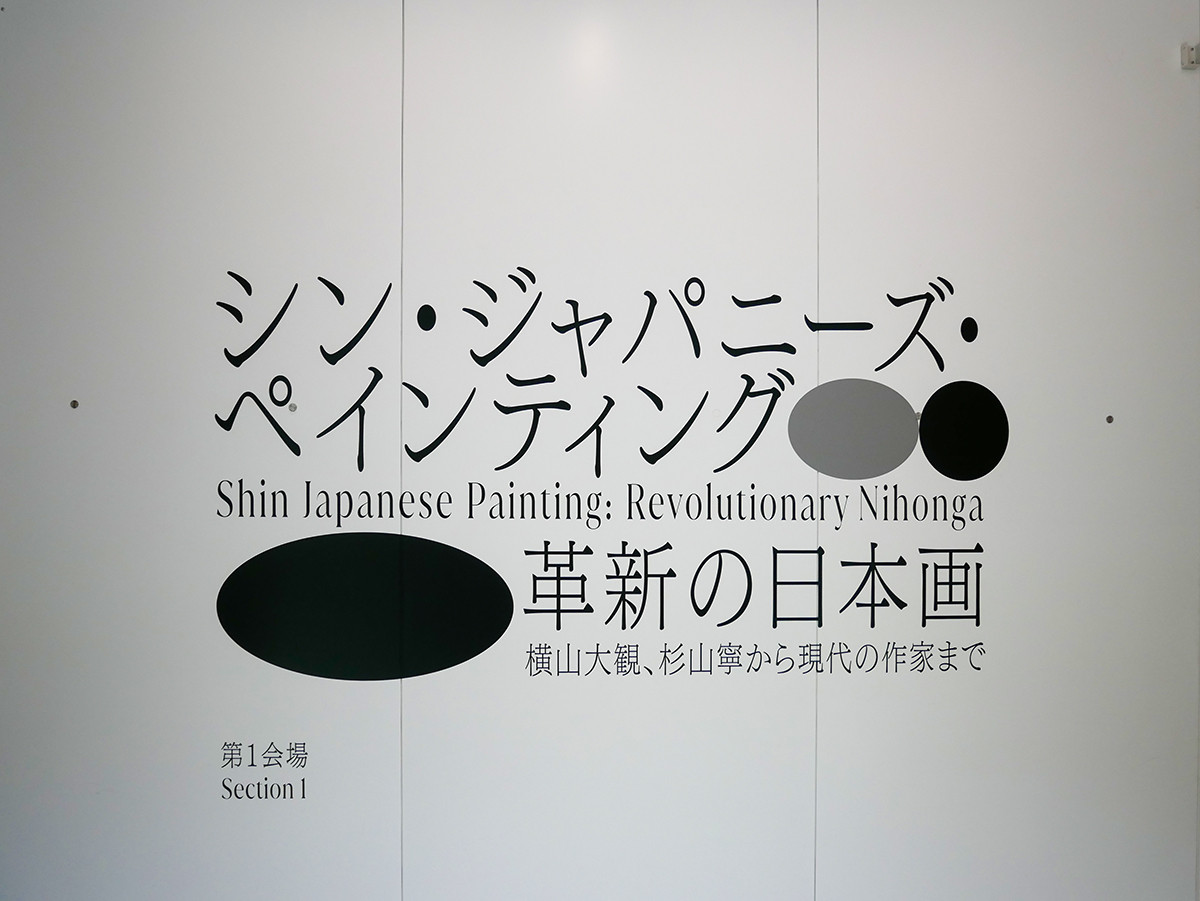

シン・ジャパニーズ・ペインティング

ポーラ美術館 | 神奈川県

| 会場 | ポーラ美術館 |

| 会期 |

2023年7月15日(土)〜12月3日(日)

会期終了

|

| 開館時間 | 9:00~17:00(入館は16:30まで) |

| 休館日 | 会期中無休 |

| 住所 | 〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原小塚山1285 |

| 電話 | 0460-84-2111(代表) |

| 展覧会詳細 | 「シン・ジャパニーズ・ペインティング 」 詳細情報 |

2

読者レポーターのご紹介

芝

休日になると首都圏近郊の美術館・博物館を訪ね回っています。

下記noteでも美術館巡りの記録を書き溜めているので、よかったら覗いてみてください。

https://note.com/shiba_tabi

読者レポーター募集中!

あなたの目線でミュージアムや展覧会をレポートしてみませんか? → 詳しくはこちら

下記noteでも美術館巡りの記録を書き溜めているので、よかったら覗いてみてください。

https://note.com/shiba_tabi

読者レポーター募集中!

あなたの目線でミュージアムや展覧会をレポートしてみませんか? → 詳しくはこちら

おすすめレポート

ニュース

2025年4月25日

「太陽の塔」の裏にあった、もうひとつの物語 ― 企画展「岡本太郎と太陽の塔」

2025年4月25日

ゴールデンウイーク、渋谷に恐竜が出現! ― 「DINO SAFARI 2025」

2025年4月25日

88歳、横尾忠則が放つ新たな絵の流れ ― 世田谷美術館「横尾忠則 連画の河」

ご招待券プレゼント

学芸員募集

新居浜市美術館 学芸員募集中

[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]

愛媛県

東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!

[東山旧岸邸]

静岡県

鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)

[報国寺]

神奈川県

【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!

[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]

東京都

京都精華大学ギャラリーTerra-S アシスタント募集

[京都精華大学ギャラリーTerra-S]

京都府

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)