IM

レポート

レポート

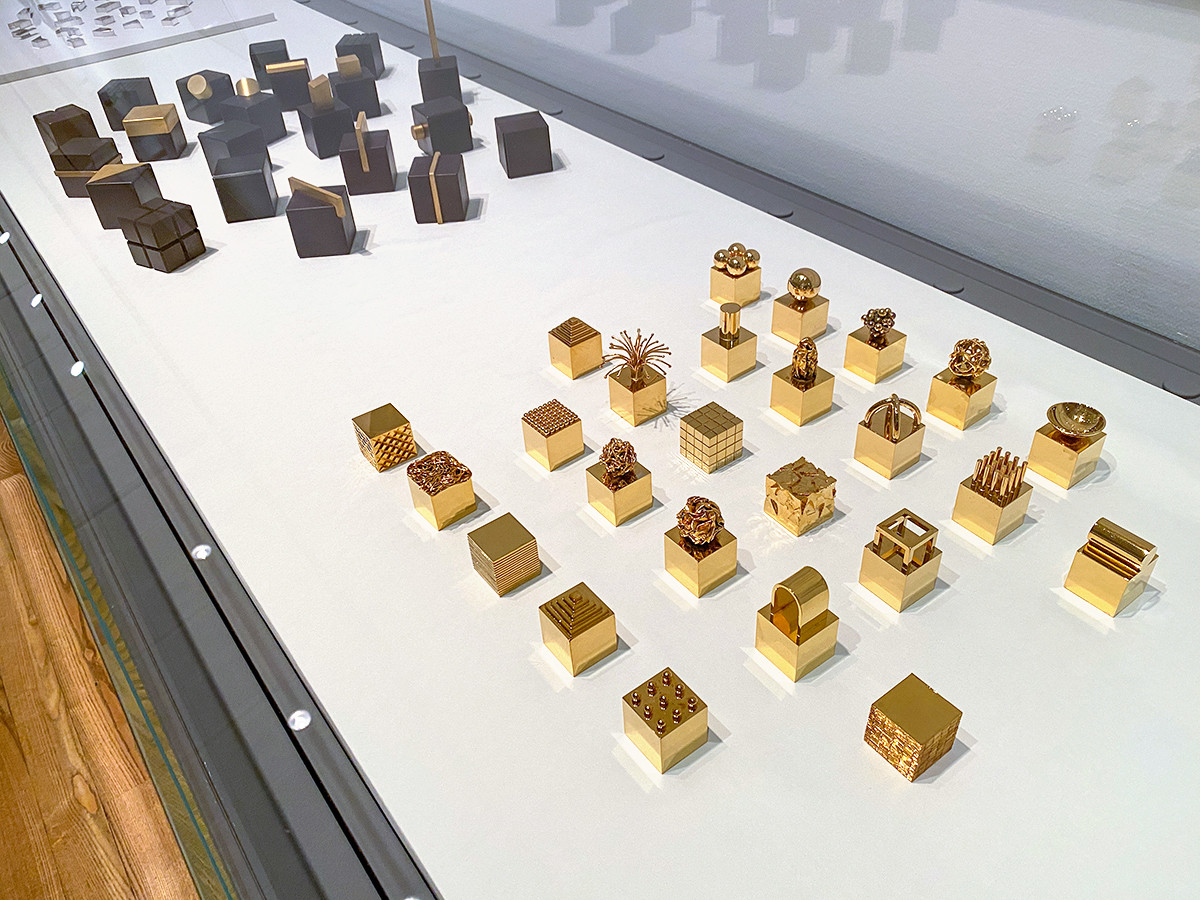

藝大コレクション展 2021 II期 東京美術学校の図案 — 大戦前の卒業制作を中心に

東京藝術大学大学美術館 | 東京都

東京藝大の前身である東京美術学校に設置された図案科の卒業制作に注目

開校以来の専門的なデザイン教育で、数々の優れたデザイナーを世に輩出

展示作品の多くは開館以来初公開。図案科卒業制作の知られざる一面に迫る

3

(左から)池辺義敦《近代意匠図案(或室内ノ構想)》1927(昭和2)年 / 河野鷹思《映画ポスター図案》1929(昭和4)年

曾斯琴《人間花像》2020(令和2)年

(左から)増村紀一郎《乾漆葉盤「おだまき」》2008(平成20)年 / 藤田喬平《紅白梅》1995(平成7)年

関美怜《花冠》2009-2010(平成21-22)年

| 会場 | 東京藝術大学大学美術館 |

| 会期 |

2021年8月31日(火)〜9月26日(日)

会期終了

|

| 開館時間 | 10:00〜17:00(最終入館時間 16:30) |

| 休館日 | 月曜日 9月21日(火) ※ただし9月20日(月・祝)は開館 |

| 住所 | 〒110-8714 東京都台東区上野公園12-8 |

| 電話 | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 公式サイト | https://www.geidai.ac.jp/museum/ |

| 料金 | 一般440円(330円)、大学生110(60円)、高校生以下及び18歳未満は無料 ※( )は20名以上の団体料金 ※団体観覧者20名につき1名の引率者は無料 ※障がい者手帳をお持ちの方(介護者1名を含む)は無料 ◎ 本展は事前予約制ではありませんが、今後の状況により、変更及び入場制限等を実施する可能性がございます。 |

| 展覧会詳細 | 「藝大コレクション展2021 II期」 詳細情報 |

おすすめレポート

ニュース

2025年4月18日

横浜赤レンガ倉庫で線の魔術師・ミュシャの世界へ没入

2025年4月18日

日本美術の“交差点”をたどる特別展 ― 京都国立博物館「日本、美のるつぼ」

2025年4月18日

開館130年の奈良国立博物館で、過去最大規模の国宝展 ― 特別展「超 国宝」

2025年4月15日

ファッションに見る“私のかたち” ― 「LOVEファッション─私を着がえるとき」展

ご招待券プレゼント

学芸員募集

新居浜市美術館 学芸員募集中

[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]

愛媛県

東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!

[東山旧岸邸]

静岡県

鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)

[報国寺]

神奈川県

【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!

[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]

東京都

国分寺市 学芸員(埋蔵文化財担当)募集

[国分寺市教育委員会ふるさと文化財課]

東京都

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)