2010年に公開された映画「レオニー」では、アメリカ滞在中の野口米次郎の子を産み、彫刻家イサム・ノグチを育てた母・レオニーの苦悩が描かれていましたが、イサム・ノグチはアメリカと日本という2つの母国を持ちながら、どちらにも帰属しきれない虚しさを生涯抱えていたといわれます。

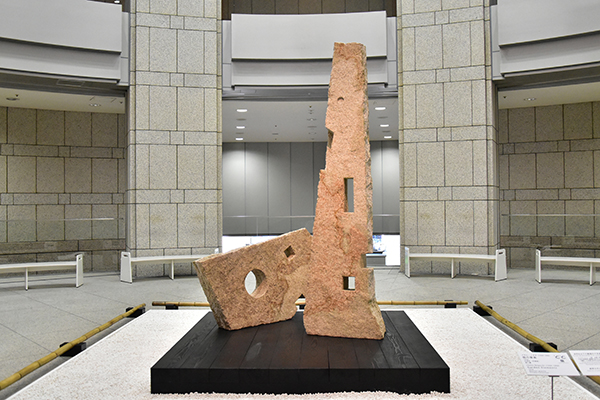

(イサム・ノグチ《庭の要素》1958年 万成石(花崗岩)、259.1×71.1×32.7cm/96.2×163.2×27.0 cm、個人蔵 ©The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, New York / ARS – JASPAR)

イサム・ノグチは戦後復興途上にあった1950年、19年ぶりに日本へ里帰りをしました。

すでにノグチの芸術は世界的な評価を得ていて、日本の芸術家たちから大いに歓迎されました。

その中でも戦前から日本の抽象美術をリードし、パリへの留学経験もあった長谷川三郎との出会いは、ノグチのその後の芸術性に大きな方向性を見出しました。

初めて会った時から、互いの芸術観に共感した2人は、京都・大阪・奈良・伊勢へ日本の美の本質を巡る旅をしました。

この旅は、石を素材とした素朴な彫刻や和紙と木材で作られた照明器具といった、いわゆる私たちが描くイサム・ノグチ芸術の礎を築いたといえます。

本展は、2人の交流が始まった1950年代に焦点を当てた展覧会です。

(イサム・ノグチ《雪舟》1958年 ワズワースアテネウム美術館(コネティカット州ハートフォード)蔵 ©The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, New York / ARS – JASPAR)

展示室に入ってすぐのこちらの作品は、イサム・ノグチの《雪舟》です。

雪舟は長谷川三郎にとって東京帝国大学の卒論で雪舟について論じて以来、彼の芸術の核にあるものです。

そんな長谷川の死後に作られたこの作品は、ノグチの長谷川への想いを表現した作品といえるのではないでしょうか。

展示風景

長谷川三郎は現代ではあまり知名度がないかもしれませんが、1950年代にはアメリカでも評価が高かった芸術家で多くの芸術論も著しました。

長谷川は戦前から、日本にはお茶や庭園などの中にもともと抽象芸術の伝統があり、私たち日本人はそこからスタートしなければならないと主張をしていました。

イサム・ノグチ《下方へ引く力》1970年 横浜美術館蔵 ©The lsamu Noguchi Foundation and Garden Museum, NewYork/ARS-JASPAR

そのような考えを持っていた長谷川と抽象的な表現を彫刻の中に模索していたノグチは、東洋の伝統的な思想という「変わらざるもの」と西洋の新しい芸術表現という「変わるもの」をどのように作品の中に実現していくかを旅の中に見つけていったのでしょう。

中央 イサム・ノグチ《書》1957年 イサム・ノグチ財団・庭園美術館(ニューヨーク)蔵 ©The lsamu Noguchi Foundation and Garden Museum, NewYork/ARS-JASPAR

展示風景

この時期の2人の作品は、表現方法やテーマが異なっていても、どこか共通するような雰囲気を持っています。

古代の土器を思わせるような陶芸作品や木や石といった自然の素材を使った作品は、ぬくもりがあり、安らぎを感じるさせるものばかりです。

(左 イサム・ノグチ《死者のためのメモリアル(1/5模型》1982年 広島市現代美術館蔵 ©The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, New York / ARS – JASPAR)

今回の展覧会は、広島平和記念公園の慰霊施設として計画された《広島の死者のためのメモリアル》が2点展示されています。

平和記念公園全体の設計を担当した建築家丹下健三はノグチにこの慰霊施設のデザインを任せようとしましたが、このデザインは実現しませんでした。

ノグチは古代の家型埴輪が「小児を保護する住処」を意味するところからこのデザインをイメージしました。

展示風景

ノグチは広島平和記念公園での仕事の途中、長良川で鵜飼いを見るために立ち寄った岐阜で、岐阜提灯の魅力を知ります。

それが今なお製品化されている《あかり》シリーズを制作するきっかけとなりました。

和紙を透してぼぉっと灯るあかりは、スマホやパソコンの光に疲れた現代の私たちの目を優しく照らしてくれます。

ノグチの《石臼のヴァリエ―ション、#2》は、石臼というすでにある身近な道具を芸術作品とする点は、マルセル・デュシャンの《泉》に通じるところがあります。

ただ、ノグチは石臼から自作しているので、そこはデュシャンとの違いがあります。

(右 イサム・ノグチ《死すべき運命》1959年 イサム・ノグチ財団・庭園美術館(ニューヨーク)蔵 ©The lsamu Noguchi Foundation and Garden Museum,New York/ARS-JASPAR / 左 長谷川三郎《精苦》1956年 個人蔵)

長谷川は、渡米中の1957年上顎癌のため、50歳の若さで没します。

そのため2人の交流は10年に満たないものでした。

ノグチは、日本の血を受け継ぎながらも、常にアメリカという外側で日本を見てきました。

また長谷川は日本人でありながらも、欧米に積極的に出かけて学んだ人でした。

世界的な視点を持ちながら、日本の美意識を追求しようとした2人の友情はかけがえのないものだったでしょう。

もしも長谷川があと10年永らえて高度経済成長時代を体験したとしたら、2人はその後どんな作品を展開していったのだろうかと展覧会を回りながら、思いを巡らせていました。

エリアレポーターのご紹介

|

松田佳子

湘南在住の社会人です。子供の頃から亡き父のお供をして出かけた美術館は、私にとって日常のストレスをリセットしてくれる大切な場所です。展覧会を楽しくお伝えできたらと思います。

|

エリアレポーター募集中!

あなたの目線でミュージアムや展覧会をレポートしてみませんか?

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)