読者

レポート

レポート

泉屋博古館分館「生誕140年記念特別展 木島櫻谷 PartⅠ 近代動物画の冒険」

泉屋博古館東京 | 東京都

2017年2月24日

泉屋博古館分館「生誕140年記念特別展 木島櫻谷 PartⅠ 近代動物画の冒険」

文 [エリアレポーター]コロコロ / 2018年2月23日

木島櫻谷 読めますか? -このしまおうこく- 一度、見れば虜になる!

櫻谷が初めて紹介されたのは4年前のこと。予想に反して大好評でした。昨年、泉屋博古館で2回目が開催、日曜美術館で紹介されてさらに興味が湧きました。分館の開催に期待。中でも漱石が酷評した《寒月》に注目。実方学芸課長、野地分館長のお話に、図録の解説も加えて解剖してみます。

屏風は立体構造 写真ではわからない臨場感

屏風は、写真で見るのと、美術館で見るのとは全く違います。平面の写真と立体。一度、体験すると当たり前のように受け入れますが、画面上で比較。▼《寒月》写真

寒月 大正元年(1912) 京都市美術館

▼屏風正面から

↑空間の広がりが激変。竹の配置によって屏風の奥へ広がります。(左隻一扇二扇)。屏風の折れに合わせた竹の配置は緻密な計算によって遠近感が表現されている?(右隻六~四扇)

面白いのは、右と左から見るのとでは景色が全く違います。

屏風を広げる角度が変わると、さらに景色が変化します。《寒月》は文展最高賞を受賞。当時の屏風作品は平面に伸ばして審査したと実方氏から伺いました。出展者たちは次第に、屏風を折った状態の構図を考えなくなったそう。しかし櫻谷は、広げた状態でも、屏風状態でも見ごたえある作品に仕上げました。全開した状態、広げる角度の違いも見たくなりました。

《寒月》が描かれた状況やスケッチ

宵の鞍馬で、残雪に獣の足跡を発見! 飢えてさまよう狐だと直感。冬の夜、寒く物悲しい淋しさを、狐で表したいと思ったそう。

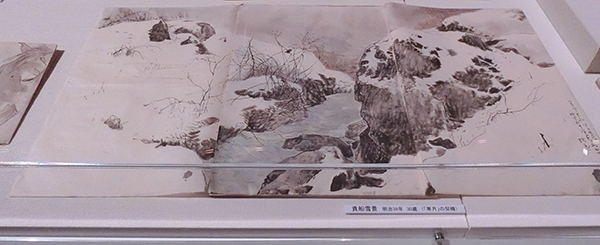

▼貴船の雪景色

↑ 《寒月》のためのスケッチ。左上に足跡が描かれる。明治39年 30歳(作品制作の6年前)

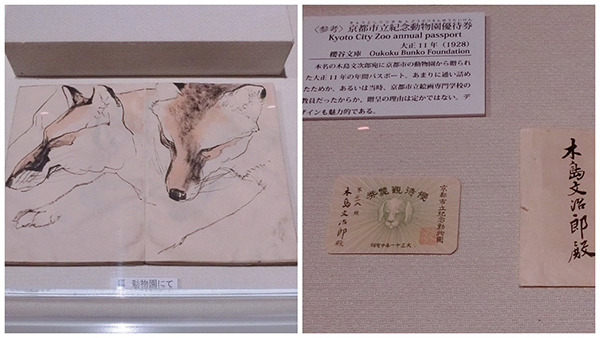

▼狐のスケッチのため動物園通い

(左)飢えた野生の姿を描きたいのに、動物園のキツネはウトウトしたり、寝起き顔で困ったと。

(右)あまりにスケッチに通いつめる櫻谷に動物園が発行したらしいパスポート(1922年 大正11年) 318の通し番号 当時からこのようなシステムがあったことが伺える貴重な資料。動物園側もパスポートを発行していた記録は確認できていないそう。発行理由は定かでないと解説に。

《寒月》に使われたと考えられる画材の数々

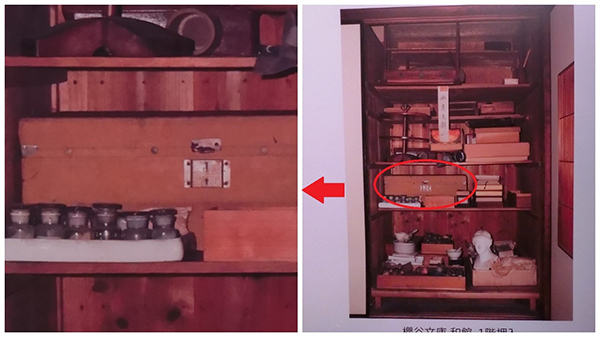

▼(左)鍵付きトランクに入れられた画材 (右)櫻谷文庫 1階和室の押し入れに画材

↑明治末から大正期、絵の具の革新がおこり、大観なども絵の具を模索、京都画壇でもその影響が見られた。これらの画材は、この時代の解明に大きな役割を果たすことが期待される。

▼中には高価な青系岩絵具が鍵付き、布貼りの特別扱い 《寒月》の色の秘密がここに?

↑藝大生に喉から手が出るほど欲しいと言わしめる高価な青の岩絵の具。《寒月》の墨のような黒は群青を焼いて、色の深みを出したと考えられる。絵の具を焼く技法は江戸時代にもあった(分館長談)

▼どの時期にどの絵の具が使われたか科学的調査の最中

↑(写真左)これらの顔料も、使われた可能性があるかも? 現在調査中 (写真右上)三角の紙の中には未開封の顔料。(写真右下)筆は消耗品のため、これが使われたかどうかはわからないそう。

この画材のどれかが使われたかもと想像するだけで、見飽きません。竹幹は、薄墨で描きその上から、数々の青い顔料を駆使し、描き足されたそう。上記の画材を見ながら《寒月》の筆跡を追うのも楽しい。

▼青い顔料が使われた竹幹

↑竹の幹のあたりに使われた青い顔料とその繊細な筆のタッチ。緑、茶も使われ、厚さの違いにも注目。白の綿毛を残すシロヨメナが浮かびあがり目を引く。

《寒月》の見どころ

↑ 下弦の月が雪の竹林を照らす。冴えわたる月光と冷気に満ちた世界。銀にキラキラ輝くような空の色。これはどのように描かれたのか、未だにわからないそう。

↓ 竹林の間から覗く空の色

▼狐と足跡

↑狐の白くて細い毛描き、目頭や鼻先は青黒い。潤いと光沢に呼吸を感じ、生きた獣臭が漂う。倒れた細竹は、ここに激しく降った雪を想像させる。静寂に中に潜む厳しい冬の過酷さ、生きていくことの大変さを感じさせる。

動物園の狐は満たされており、飢えた姿を描くのは苦労したと語った狐の視線の先を追いました。目が合うポジションがありません。「孤高の狐、私は私」拒絶されたと感じました。1912年 大正元年 櫻谷35歳。明治から大正の変動期。35歳にして、我が道を見据えて進む決意が狐に憑依した?

漱石が否定した理由を分館長に伺う

「日本ならではの文学を模索していた漱石には、西洋の表現を、真似しただけと映ったのでしょう」 漱石の酷評、美術界はどう捉えたのでしょうか?「文豪はそう見るのかという程度、世間は騒いだけども影響はなかった」 酷評が櫻谷を一線から退かせ、認知を下げた一因と思っていました。

漱石がなぜ酷評したのか、自分の答えを探るのも一興です。遠近感による引き込まれる感覚、私たちは見慣れています。しかし、当時それを見たとしたら? 西洋に引き込まれそうになる感覚に漱石は襲われたとか?

| 会場 | 泉屋博古館分館 |

| 開催期間 | 2018年2月24日(土)~4月8日(日) |

| 休館日 | 月曜日 |

| 開館時間 | 午前10時より午後5時まで(入館は午後4時30分まで) |

| 所在地 | 東京都港区六本木1-5-1 |

| 03-5777-8600 (ハローダイヤル) | |

| HP : https://www.sen-oku.or.jp/tokyo/ | |

| 料金 | 一般 800円(640円) / 学生600円(480円) / 中学生以下無料 |

| 展覧会詳細へ | 「生誕140年記念特別展 木島櫻谷― PartⅠ 近代動物画の冒険」 詳細情報 |

|

コロコロ 美術鑑賞から、いろいろなモノの見方を発見させられます。作品から広がる世界や着眼点を提示できたらと思っています。理系の目で鑑賞したら、そんな見方も提示できたらと思っています。こちらでネタを集めています。コロコロのアート見て歩記&調べ歩記録 |

| 会場 | 泉屋博古館東京 |

| 会期 |

2018年2月24日(土)〜4月8日(日)

会期終了

|

| 開館時間 | 11:00 ~ 18:00(入館は 17:30 まで) ※金曜日は19:00 まで(入館は18:30 まで) |

| 休館日 | 月曜 |

| 住所 | 〒106-0032 東京都港区六本木1-5-1 |

| 電話 | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 公式サイト | https://www.sen-oku.or.jp/tokyo/ |

| 料金 | 一般 800円(640円) / 学生600円(480円) / 中学生以下無料 ※20名様以上の団体の方は( )内の割引料金 |

| 展覧会詳細 | 「生誕140年記念特別展 木島櫻谷― PartⅠ 近代動物画の冒険」 詳細情報 |

おすすめレポート

ニュース

2025年4月25日

「太陽の塔」の裏にあった、もうひとつの物語 ― 企画展「岡本太郎と太陽の塔」

2025年4月25日

ゴールデンウイーク、渋谷に恐竜が出現! ― 「DINO SAFARI 2025」

2025年4月25日

88歳、横尾忠則が放つ新たな絵の流れ ― 世田谷美術館「横尾忠則 連画の河」

ご招待券プレゼント

学芸員募集

新居浜市美術館 学芸員募集中

[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]

愛媛県

東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!

[東山旧岸邸]

静岡県

鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)

[報国寺]

神奈川県

【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!

[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]

東京都

国⽴国際美術館 研究補佐員(情報資料室)募集

[国立国際美術館]

大阪府

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)