読者

レポート

レポート

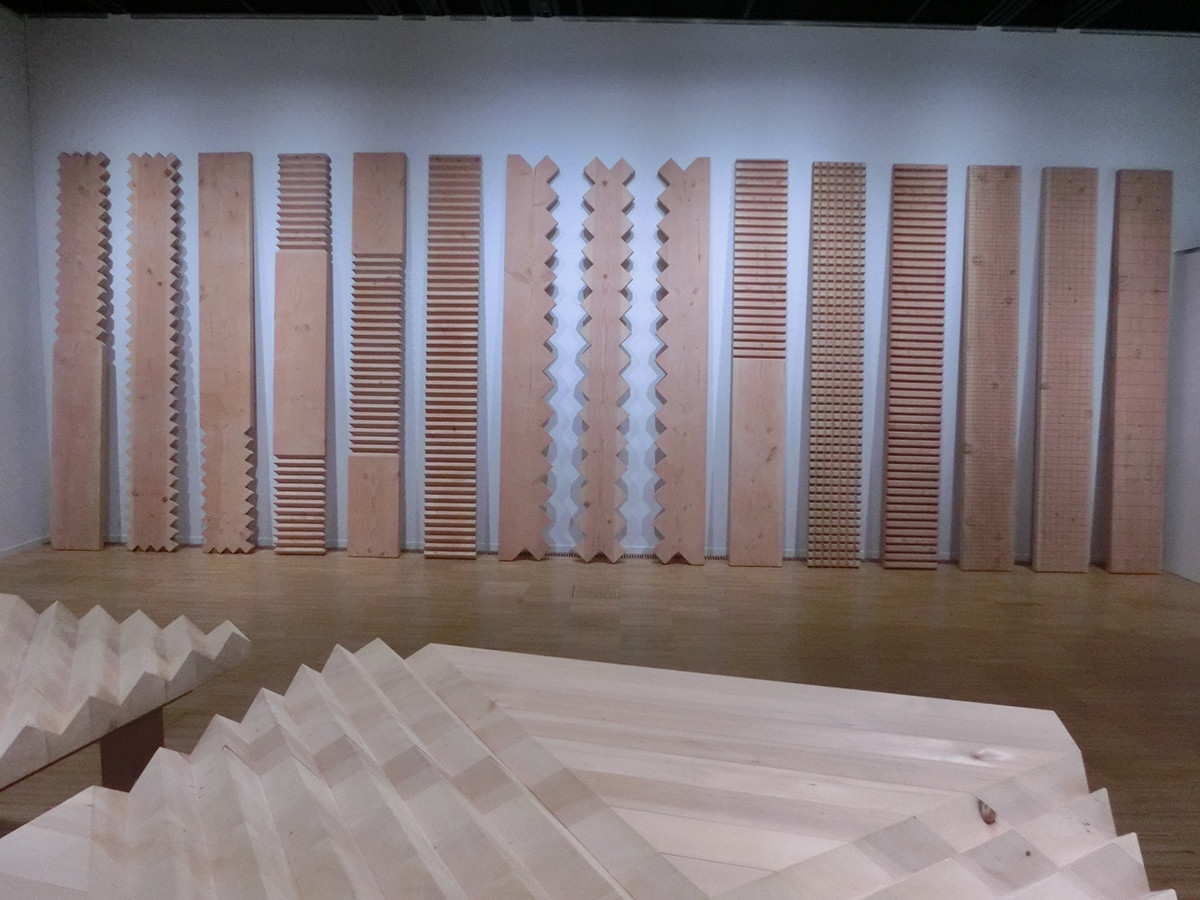

「表面」が語るモノ ― 宝塚市立文化芸術センター「小清水漸の彫刻」(読者レポート)

宝塚市立文化芸術センター | 兵庫県

| 会場 | 宝塚市立文化芸術センター |

| 会期 |

2024年9月14日(土)〜10月15日(火)

会期終了

|

| 開館時間 | 10:00~18:00(メインギャラリーへの入場受付は17:30まで) |

| 休館日 | 水曜休館(祝日は開館) |

| 住所 | 〒665-0844 兵庫県宝塚市武庫川町7-64 |

| 電話 | 0797-62-6800 |

| 公式サイト | https://takarazuka-arts-center.jp/ |

| 料金 | 一般(高校生以上) 1,000円(メインギャラリーのみ、庭園エリアは無料) ※中学生以下無料 ※障がい者手帳ご提示でご本人様、付添の方1名まで無料 ※2024年度パートナー特典対象 |

| 展覧会詳細 | 「小清水漸の彫刻 1969~2024・雲のひまの舟」 詳細情報 |

0

読者レポーターのご紹介

田邉めぐみ

フランス中世写本画を専門とする美術史家。様々な時代や地域で制作された作品が、展示される場に応じてどのような顔をみせるのか。「展示される作品」と「作品を展示する場」との関係を考えながらレポートしてゆきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

おすすめレポート

ニュース

2025年4月18日

横浜赤レンガ倉庫で線の魔術師・ミュシャの世界へ没入

2025年4月18日

日本美術の“交差点”をたどる特別展 ― 京都国立博物館「日本、美のるつぼ」

2025年4月18日

開館130年の奈良国立博物館で、過去最大規模の国宝展 ― 特別展「超 国宝」

2025年4月15日

ファッションに見る“私のかたち” ― 「LOVEファッション─私を着がえるとき」展

ご招待券プレゼント

学芸員募集

新居浜市美術館 学芸員募集中

[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]

愛媛県

東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!

[東山旧岸邸]

静岡県

鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)

[報国寺]

神奈川県

【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!

[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]

東京都

国分寺市 学芸員(埋蔵文化財担当)募集

[国分寺市教育委員会ふるさと文化財課]

東京都

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)