IM

レポート

レポート

ライトアップ木島櫻谷 ― 四季連作大屛風と沁みる生写し

泉屋博古館東京 | 東京都

筆跡を油彩画の様に立体的にみえる筆触に挑戦し、“技巧派”と称された櫻谷

住友家本邸を飾るために描かれた、木島櫻谷の「四季連作屏風」を全点公開

京都で生まれた円山四条派の代表的な画家たちによる、花鳥画表現もならぶ

3

木島櫻谷《燕子花図》大正6年(1917)泉屋博古館東京

木島櫻谷《竹林白鶴》大正12年(1923)泉屋博古館東京

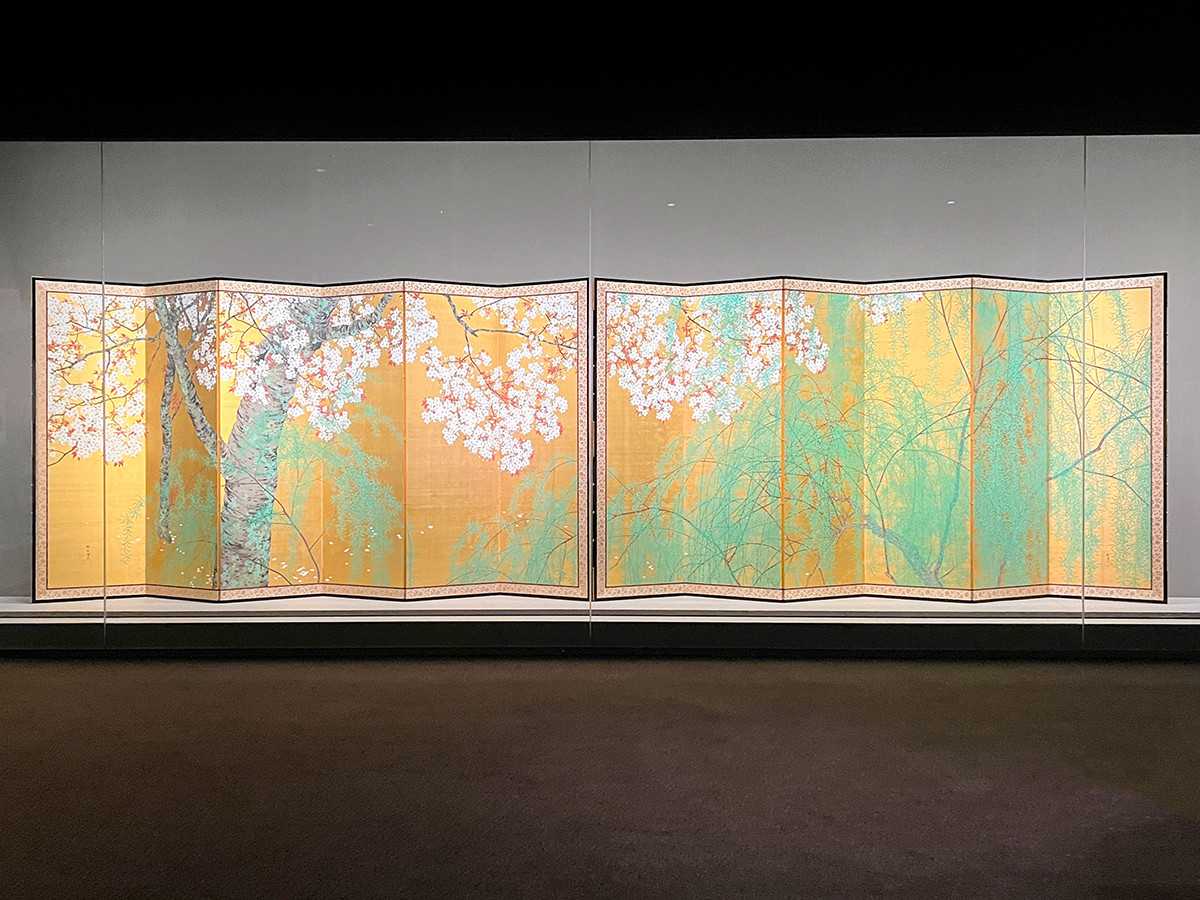

木島櫻谷《柳桜図》(部分)大正6年(1917)泉屋博古館東京

木島櫻谷《雪中梅花》(部分)大正7年(1918)泉屋博古館東京

第3章「櫻谷の動物たち、どこかヒューマンな。」

木島櫻谷《写生帖》明治時代(19-20世紀)櫻谷文庫

| 会場 | 泉屋博古館東京 |

| 会期 |

2024年3月16日(土)〜5月12日(日)

会期終了

|

| 開館時間 | 11:00~18:00 ※金曜日は19:00まで開館 ※入館は閉館の30分前まで |

| 休館日 | 月曜日、4/30・5/7(火)(4/29、5/6は開館) |

| 住所 | 〒106-0032 東京都港区六本木1-5-1 |

| 電話 | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 公式サイト | https://sen-oku.or.jp/tokyo/ |

| 料金 | 一般1,000円(800円)、高大生600円(500円)、中学生以下無料 ※20名様以上の団体は( )内の割引料金 ※障がい者手帳等ご呈示の方はご本人および同伴者1名まで無料 |

| 展覧会詳細 | 「ライトアップ木島櫻谷 ― 四季連作大屛風と沁みる生写し」 詳細情報 |

おすすめレポート

ニュース

2025年4月18日

横浜赤レンガ倉庫で線の魔術師・ミュシャの世界へ没入

2025年4月18日

日本美術の“交差点”をたどる特別展 ― 京都国立博物館「日本、美のるつぼ」

2025年4月18日

開館130年の奈良国立博物館で、過去最大規模の国宝展 ― 特別展「超 国宝」

2025年4月15日

ファッションに見る“私のかたち” ― 「LOVEファッション─私を着がえるとき」展

ご招待券プレゼント

学芸員募集

新居浜市美術館 学芸員募集中

[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]

愛媛県

東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!

[東山旧岸邸]

静岡県

鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)

[報国寺]

神奈川県

【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!

[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]

東京都

国分寺市 学芸員(埋蔵文化財担当)募集

[国分寺市教育委員会ふるさと文化財課]

東京都

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)