IM

レポート

レポート

ポスターのちから

昭和館 | 東京都

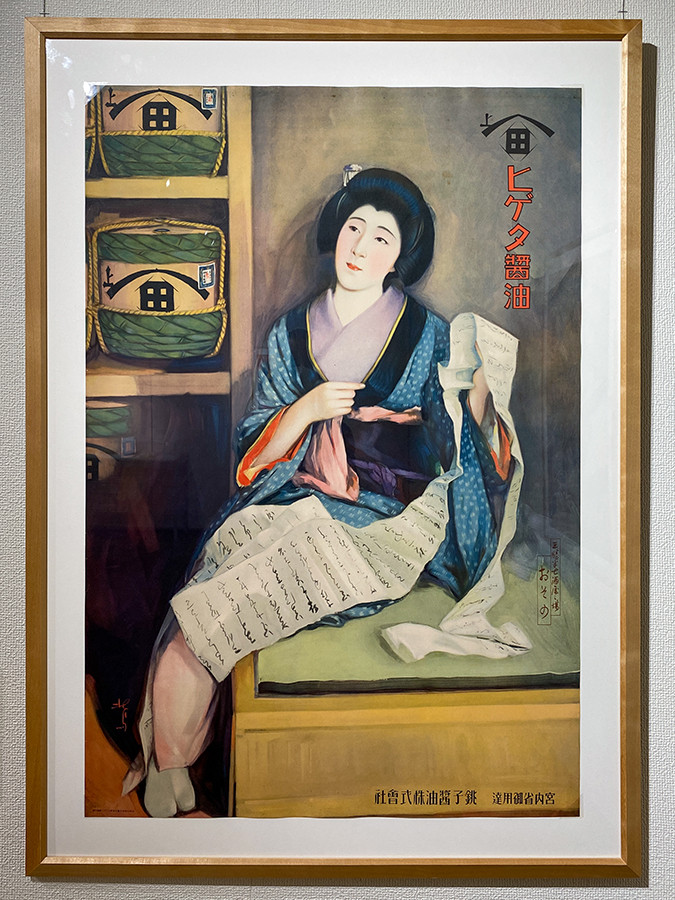

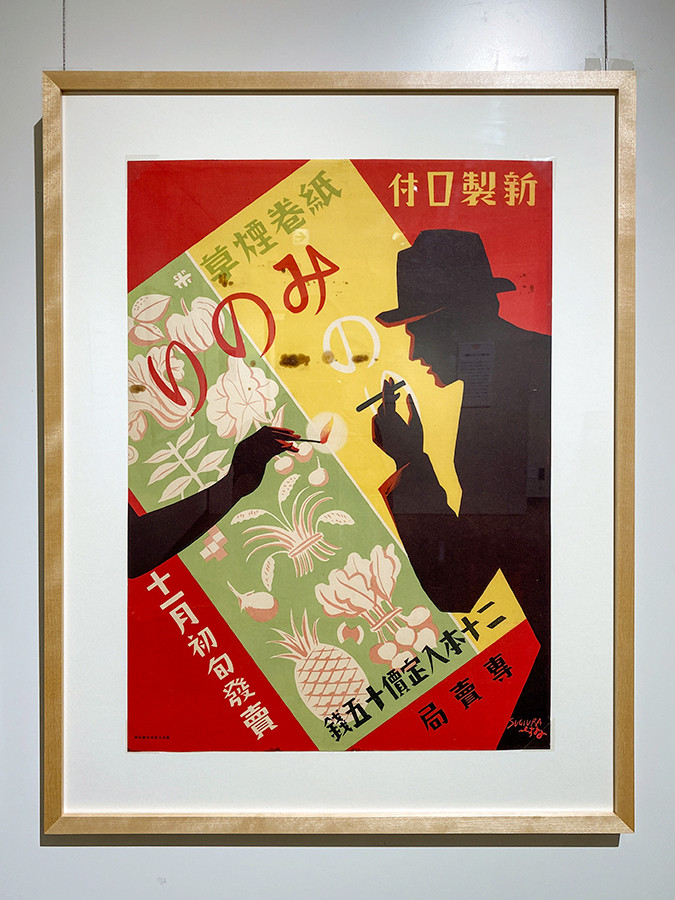

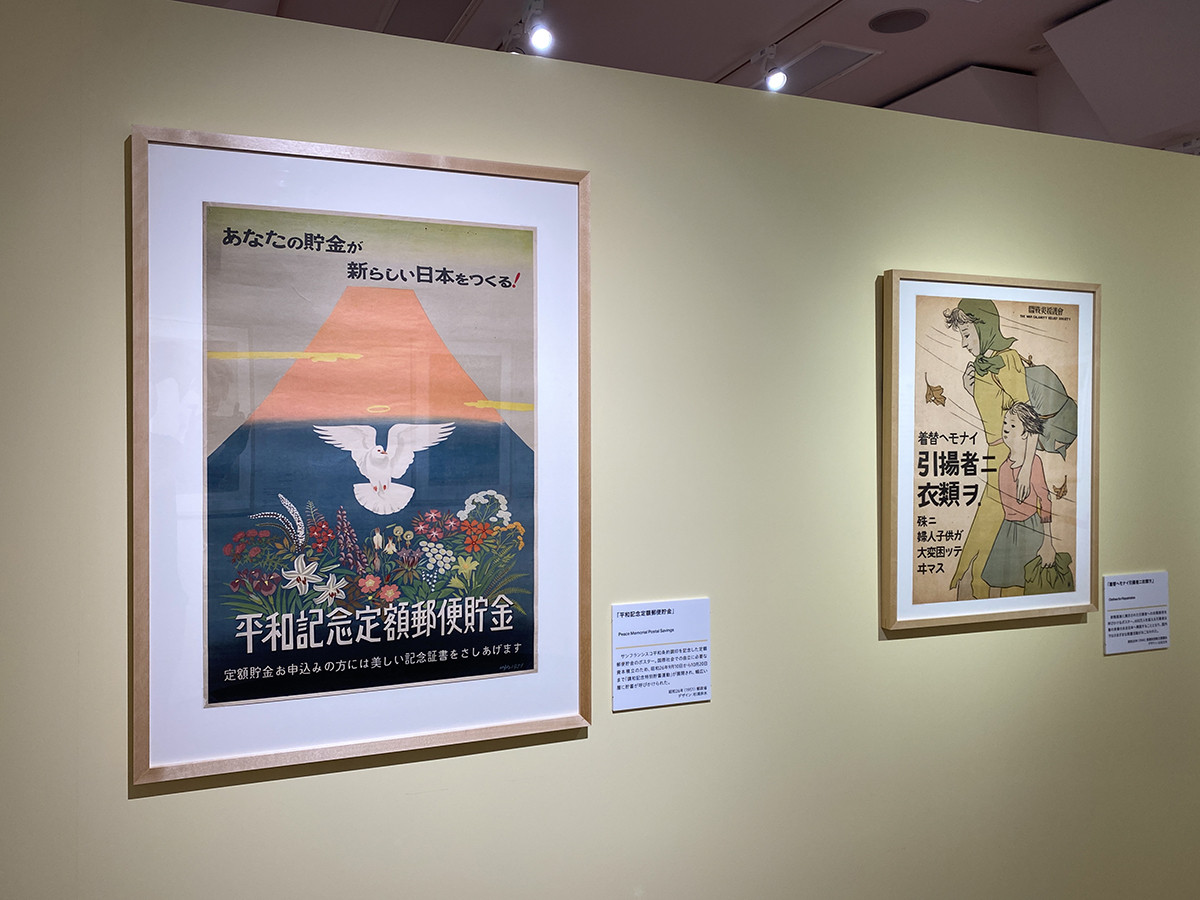

デザインの変遷に着目して昭和期におけるポスター制作とデザイナーを紹介

戦時体制の強化で国策宣伝に使われたポスター、戦後は募金の呼びかけなど

目玉は1964年の東京パラリンピックの海外用公式ポスター、本展で初公開!

2

「月星編上靴」昭和10年(1935)デザイン:多田北烏

昭和館「ポスターのちから」会場風景

(左から)原画「共同募金・赤十字募金」昭和23年(1948)7月 デザイン:髙橋春人 / 「赤十字愛の献血運動」昭和38年(1963)デザイン:髙橋春人

昭和館「ポスターのちから」会場風景

| 会場 | 昭和館 |

| 会期 |

2021年7月17日(土)〜9月5日(日)

会期終了

|

| 開館時間 | 10時~13時30分(入館は13時まで) 14時~17時30分(入館は17時まで) ※13時30分~14時の間は館内清掃のため入館できません。 |

| 休館日 | 毎週月曜日(8月9日は開館、10日は休館) |

| 住所 | 〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-1 |

| 電話 | 03-3222-2577 |

| 公式サイト | https://www.showakan.go.jp/ |

| 料金 | 無料 ※常設展示室は有料 |

| 展覧会詳細 | 「ポスターのちから」 詳細情報 |

おすすめレポート

ニュース

2025年4月28日

鬼のものがたり、ここに始まる ― サントリー美術館「酒呑童子ビギンズ」

2025年4月25日

「太陽の塔」の裏にあった、もうひとつの物語 ― 企画展「岡本太郎と太陽の塔」

2025年4月25日

ゴールデンウイーク、渋谷に恐竜が出現! ― 「DINO SAFARI 2025」

2025年4月25日

88歳、横尾忠則が放つ新たな絵の流れ ― 世田谷美術館「横尾忠則 連画の河」

ご招待券プレゼント

学芸員募集

新居浜市美術館 学芸員募集中

[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]

愛媛県

東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!

[東山旧岸邸]

静岡県

鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)

[報国寺]

神奈川県

学生大歓迎!【アルバイト】名古屋市港防災センター 運営・接客/イベント業務スタッフ 募集!

[名古屋市港区港町1-12-20(名古屋市港防災センター)]

愛知県

国⽴国際美術館 研究補佐員(情報資料室)募集

[国立国際美術館]

大阪府

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)