IM

レポート

レポート

ルール?展

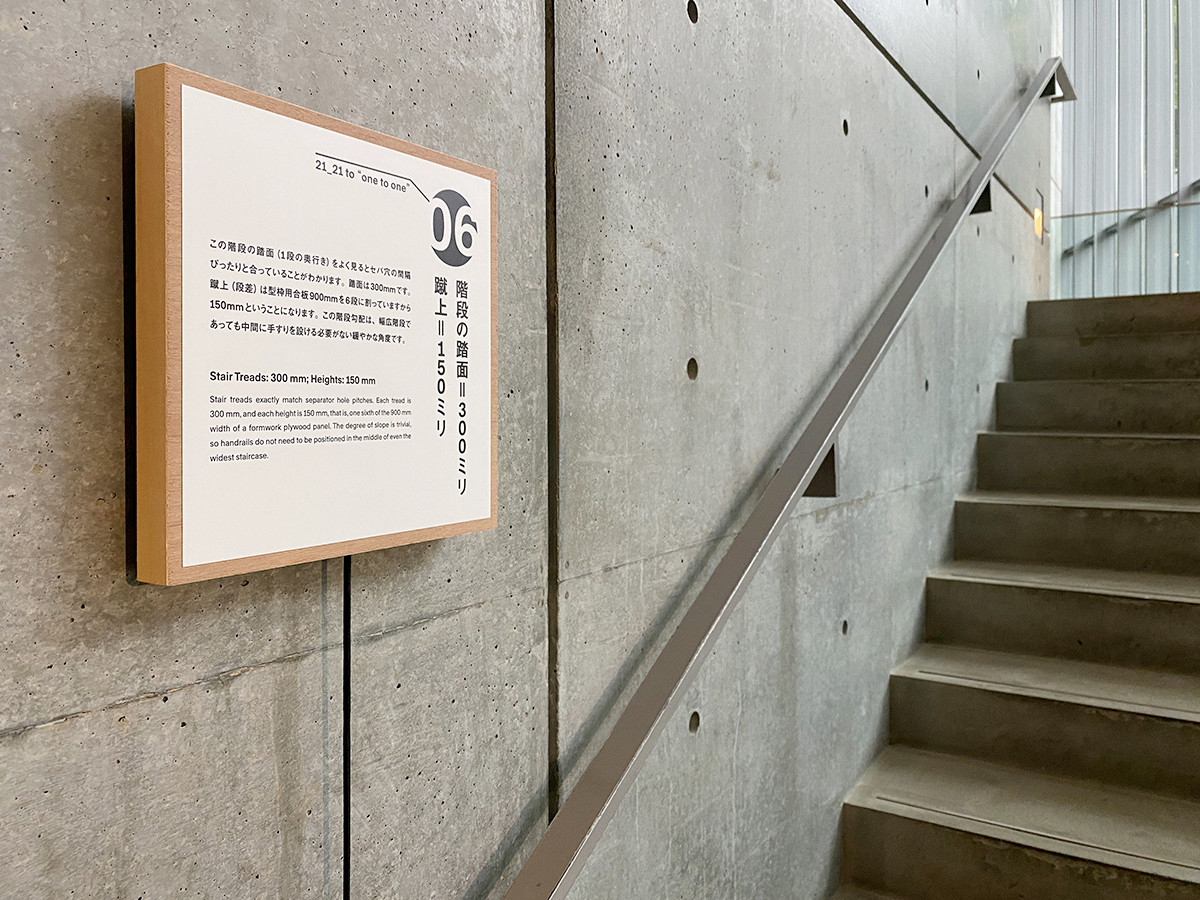

21_21 DESIGN SIGHT | 東京都

社会でともに生きるためのルールを、デザインでどのようにつくれるか?

会場に入る前に「鑑賞のルール」をスタンプで設定。ユニークなルールも

21_21らしい軽やかなアプローチながら、かなり考えさせられる展覧会です

3

「訓練されていない素人のための振付コンセプト003.1(コロナ改変ver.)」コンタクト・ゴンゾ

「滝ヶ原チキンビレジ」早稲田大学吉村靖孝研究室

「ひとりの髪を9人の美容師が切る(二度目の試み)」田中功起

「自分の所有物を街で購入する」丹羽良徳

| 会場 | 21_21 DESIGN SIGHT |

| 会期 |

2021年7月2日(金)〜11月28日(日)

会期終了

|

| 開館時間 | 平日 11:00 - 17:00、土日祝 11:00 - 18:00(入場は閉館の30分前まで) |

| 休館日 | 火曜日(11月23日は開館) |

| 住所 | 〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-6 東京ミッドタウン ミッドタウン・ガーデン |

| 電話 | 03-3475-2121 |

| 公式サイト | http://www.2121designsight.jp/ |

| 料金 | 一般1,200円、大学生800円、高校生500円、中学生以下無料 |

| 展覧会詳細 | 「ルール?」 詳細情報 |

おすすめレポート

ニュース

2025年4月18日

横浜赤レンガ倉庫で線の魔術師・ミュシャの世界へ没入

2025年4月18日

日本美術の“交差点”をたどる特別展 ― 京都国立博物館「日本、美のるつぼ」

2025年4月18日

開館130年の奈良国立博物館で、過去最大規模の国宝展 ― 特別展「超 国宝」

2025年4月15日

ファッションに見る“私のかたち” ― 「LOVEファッション─私を着がえるとき」展

ご招待券プレゼント

学芸員募集

新居浜市美術館 学芸員募集中

[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]

愛媛県

東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!

[東山旧岸邸]

静岡県

鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)

[報国寺]

神奈川県

【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!

[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]

東京都

国分寺市 学芸員(埋蔵文化財担当)募集

[国分寺市教育委員会ふるさと文化財課]

東京都

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)