IM

レポート

レポート

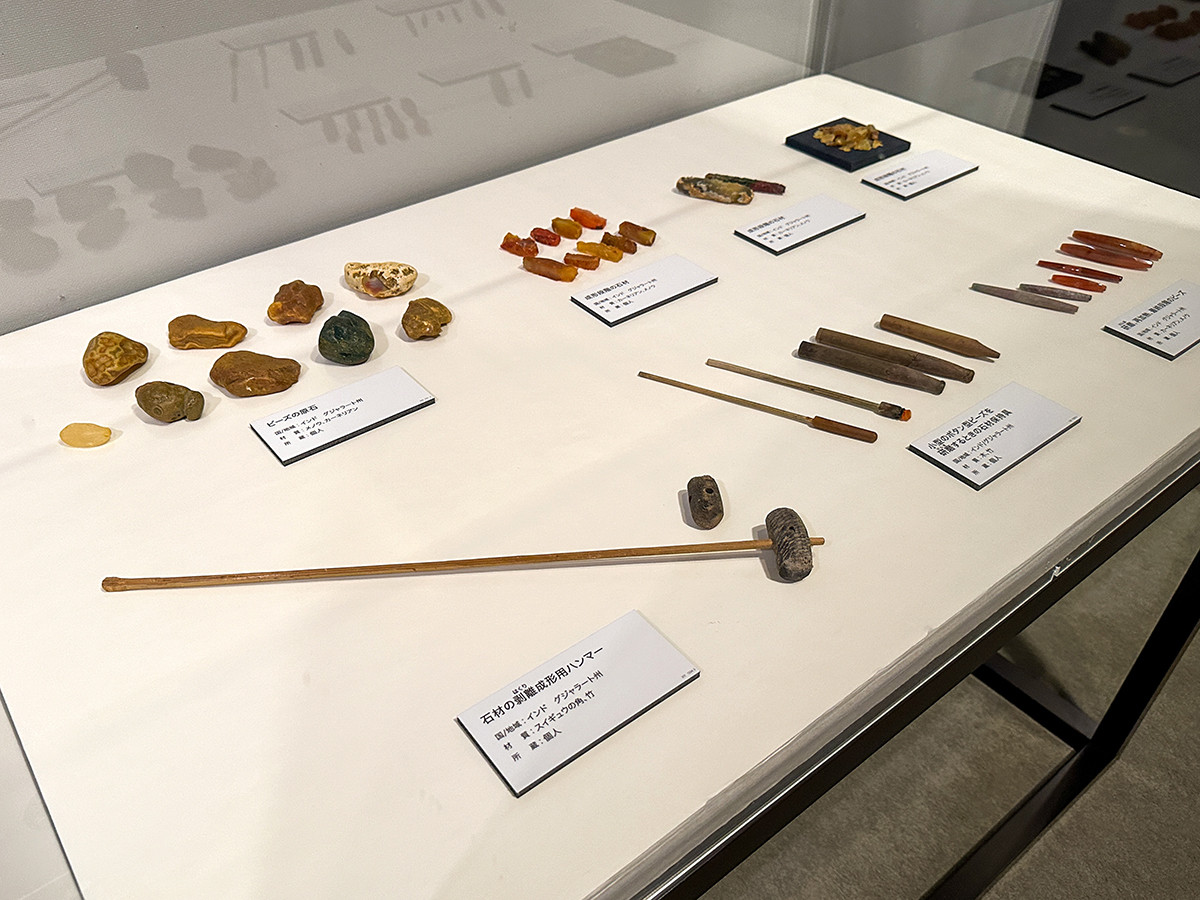

ビーズ ― つなぐ かざる みせる

渋谷区立松濤美術館 | 東京都

人類最古の装飾品のひとつ、ビーズ。一粒から無限に広がるその世界を展観

素材は土、石、ガラスと多様。植物の種、貝、動物の骨、人の歯もビーズに

世界各地で見られるビーズ。家族のつながり、民族のアイデンティティにも

4

「多様な素材 ツメ・ウロコ・骨」

「あゆみ 貝の道」《帽子》コンゴ民主共和国-国立民族学博物館

「あゆみ 貝の道」《戦闘用胸あて・胸あて・小手あて》インド-国立民族学博物館

「あゆみ 石の道」《腕飾り》アフガニスタン

「あゆみ 石の道」《頭飾り》インド

「つくる」《人像(ビーズ製)》ナイジェリア-国立民族学博物館

「ビーズで世界一周 東南アジア」

「ビーズ ― つなぐ かざる みせる」展 会場風景

| 会場 | 渋谷区立松濤美術館 |

| 会期 |

2022年11月15日(火)〜2023年1月15日(日)

会期終了

|

| 開館時間 | 特別展期間中:午前10時~午後6時(金曜のみ午後8時まで) 公募展・小中学生絵画展・サロン展期間中:午前9時~午後5時 最終入館はいずれも閉館30分前までです。 |

| 休館日 | 月曜日(ただし1月9日は除く)、11月24日(木)、12月29日(木)~1月3日(火)、1月10日(火) |

| 住所 | 〒150-0046 東京都渋谷区松濤2-14-14 |

| 電話 | 03-3465-9421 |

| 公式サイト | https://shoto-museum.jp/ |

| 料金 | 一般800円(640円)大学生640円(510円)、 高校生・60歳以上400円(320円)、小中学生100円(80円) *( )内は渋谷区民の入館料 *土・日曜日、祝休日は小中学生無料 *毎週金曜日は渋谷区民無料 *障がい者及び付添の方1名は無料 |

| 展覧会詳細 | 「ビーズ ― つなぐ かざる みせる」 詳細情報 |

おすすめレポート

ニュース

2025年3月30日

明るく、楽しく、鑑賞しやすく。愛知県陶磁美術館がリニューアルオープンへ

2025年3月29日

二条城で出会う、キーファーの圧倒的スケール ― 「アンゼルム・キーファー:ソラリス」展

2025年3月28日

鳥取県立美術館がグランドオープン。記念展「ART OF THE REAL」も開催へ

2025年3月26日

過去・現在・未来を一挙公開! ― 「活動10周年記念 にしむらゆうじのひみつ展」

ご招待券プレゼント

学芸員募集

東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!

[東山旧岸邸]

静岡県

鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)

[報国寺]

神奈川県

【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!

[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]

東京都

公益財団法人日本博物館協会 事業部門マネージャーの募集

[公益財団法人日本博物館協会]

東京都

東京国立博物館アソシエイトフェロー(日本考古/書跡・歴史資料)募集

[東京国立博物館(台東区上野公園13-9)]

東京都

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)