IM

レポート

レポート

花を愛で、月を望む

根津美術館 | 東京都

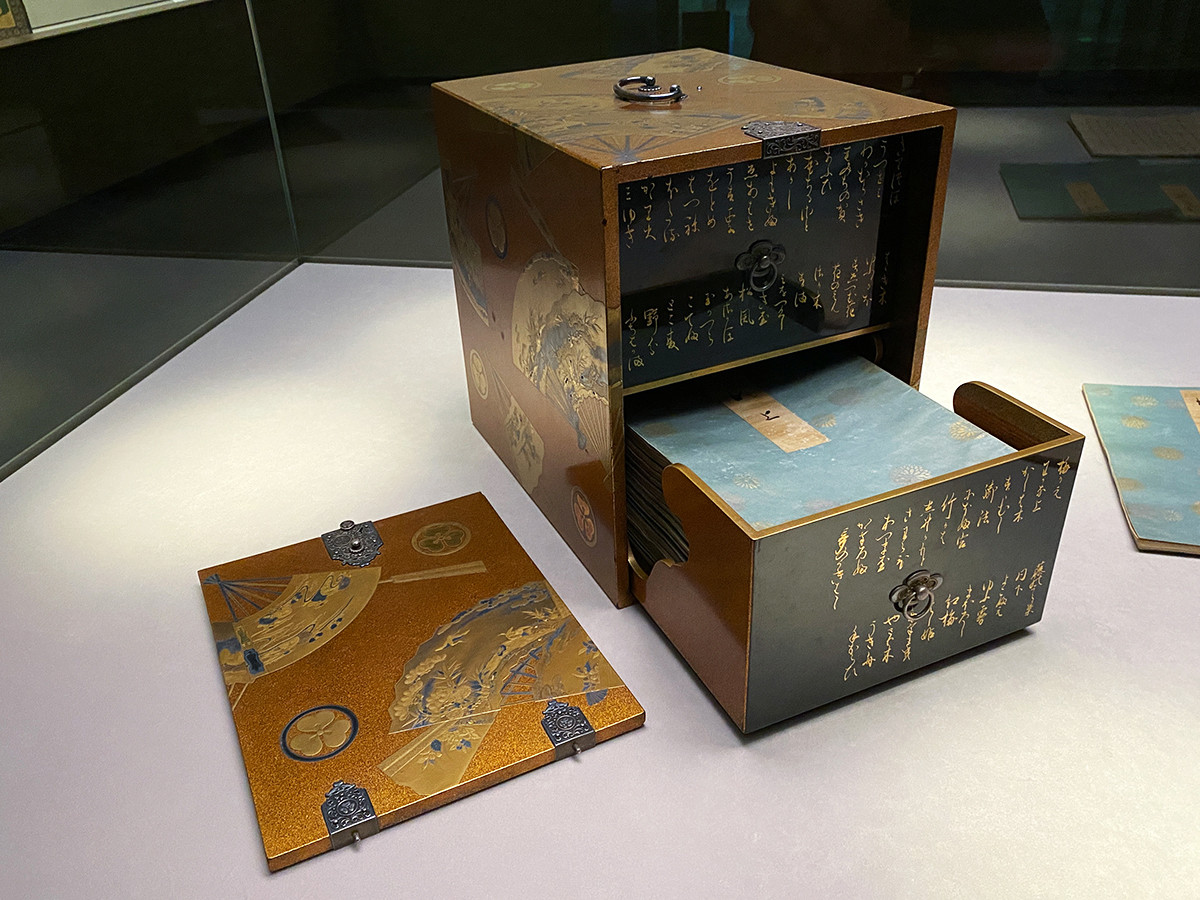

四季の草花や月など自然の景物が表現された絵画や工芸を紹介する展覧会

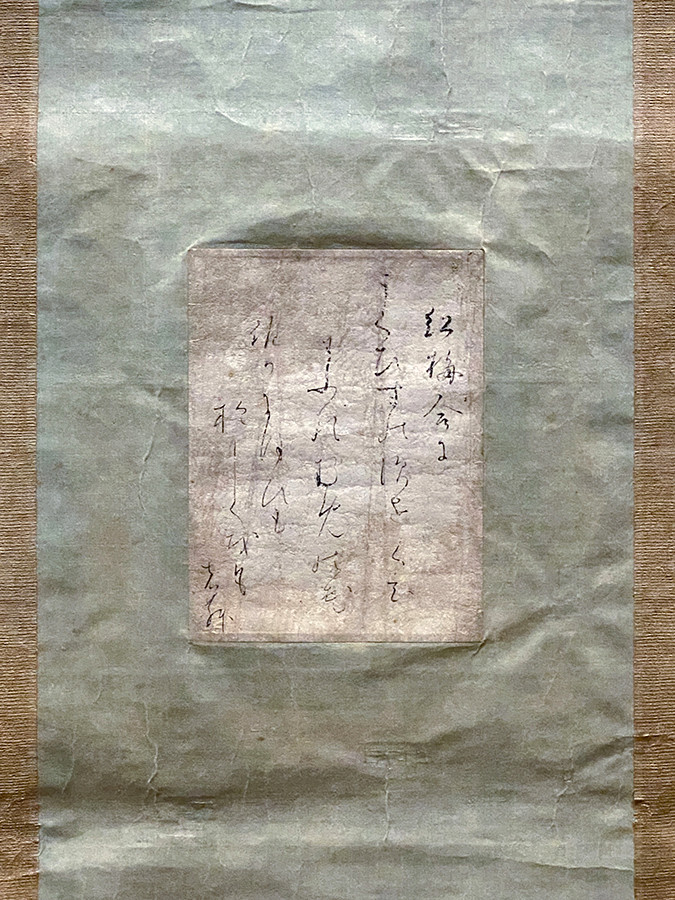

あわせて四季が詠まれた和歌が記された古筆切も。自然に対する繊細な感性

テーマ展示では根津美術館では珍しい甲冑を展示、こちらもお見逃しなく

1

《四季草花図屏風》「伊年」印 江戸時代 17世紀 根津美術館

《梅図刀掛》尾形光琳筆 江戸時代 18世紀 根津美術館

《源氏物語図屏風》桃山~江戸時代 17世紀 根津美術館

展示室5「つわものの姿」会場風景

| 会場 | 根津美術館 |

| 会期 |

2021年7月22日(木)〜7月31日(土)

会期終了

|

| 開館時間 | 午前10時~午後5時(入館は午後4時30分まで) |

| 休館日 | 毎週月曜日 ただし8月9日(月・振休)は開館 ※8月1日(日)~8月8日(日)は臨時休館 |

| 住所 | 〒107-0062 東京都港区南青山6-5-1 |

| 電話 | 03-3400-2536 |

| 公式サイト | https://www.nezu-muse.or.jp/ |

| 料金 | オンライン日時指定予約 一般1300円 学生1000円 *障害者手帳提示者および同伴者は200円引き、中学生以下は無料 |

| 展覧会詳細 | 「花を愛で、月を望む −日本の自然と美−」 詳細情報 |

おすすめレポート

ニュース

2025年4月18日

横浜赤レンガ倉庫で線の魔術師・ミュシャの世界へ没入

2025年4月18日

日本美術の“交差点”をたどる特別展 ― 京都国立博物館「日本、美のるつぼ」

2025年4月18日

開館130年の奈良国立博物館で、過去最大規模の国宝展 ― 特別展「超 国宝」

2025年4月15日

ファッションに見る“私のかたち” ― 「LOVEファッション─私を着がえるとき」展

ご招待券プレゼント

学芸員募集

新居浜市美術館 学芸員募集中

[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]

愛媛県

東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!

[東山旧岸邸]

静岡県

鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)

[報国寺]

神奈川県

【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!

[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]

東京都

国分寺市 学芸員(埋蔵文化財担当)募集

[国分寺市教育委員会ふるさと文化財課]

東京都

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)