IM

レポート

レポート

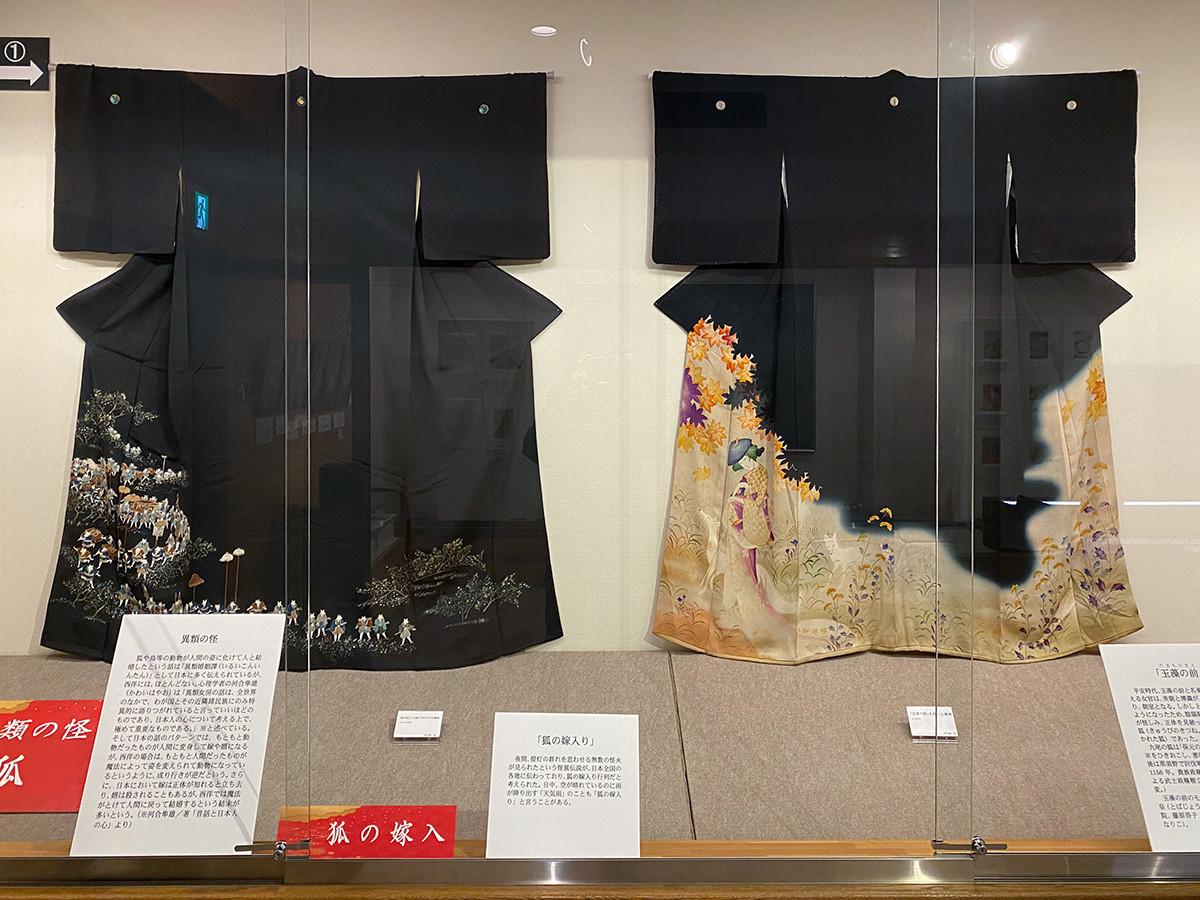

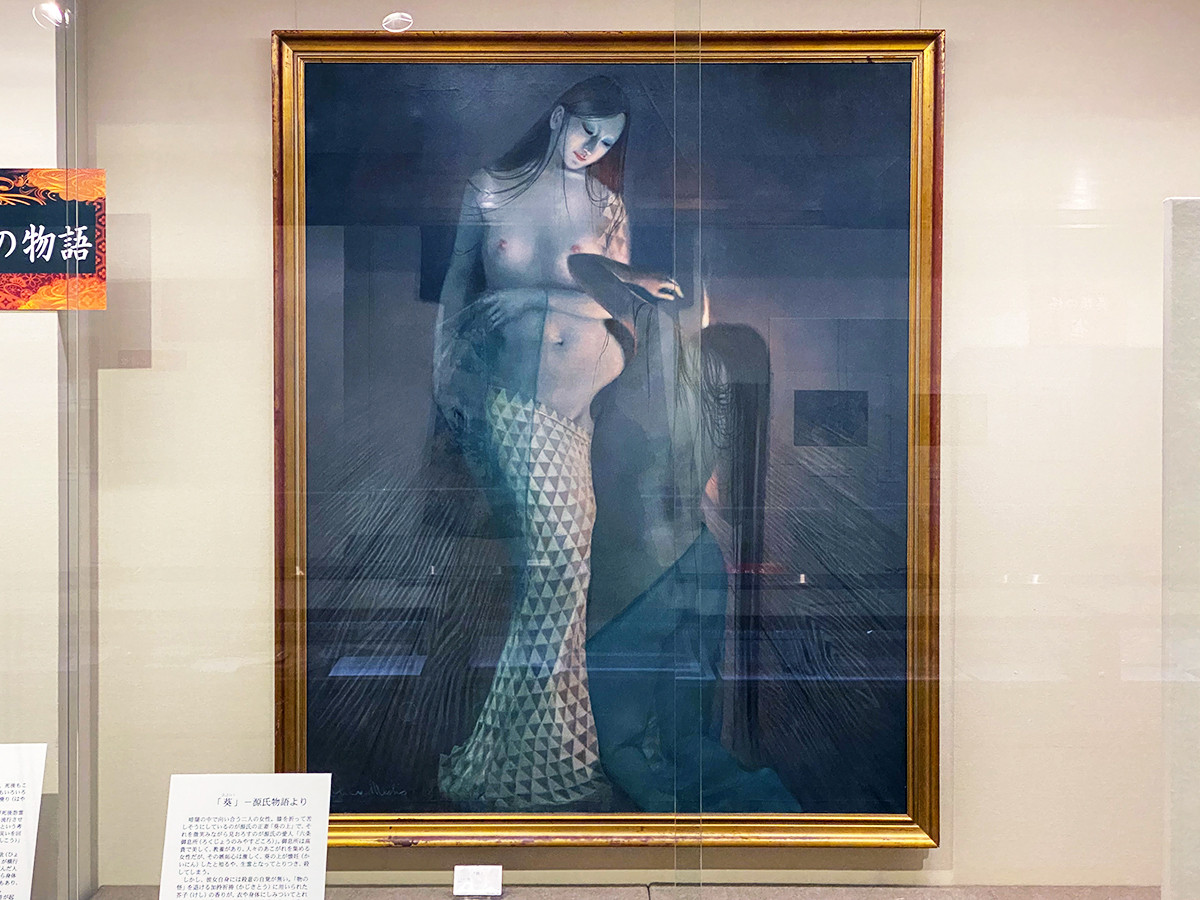

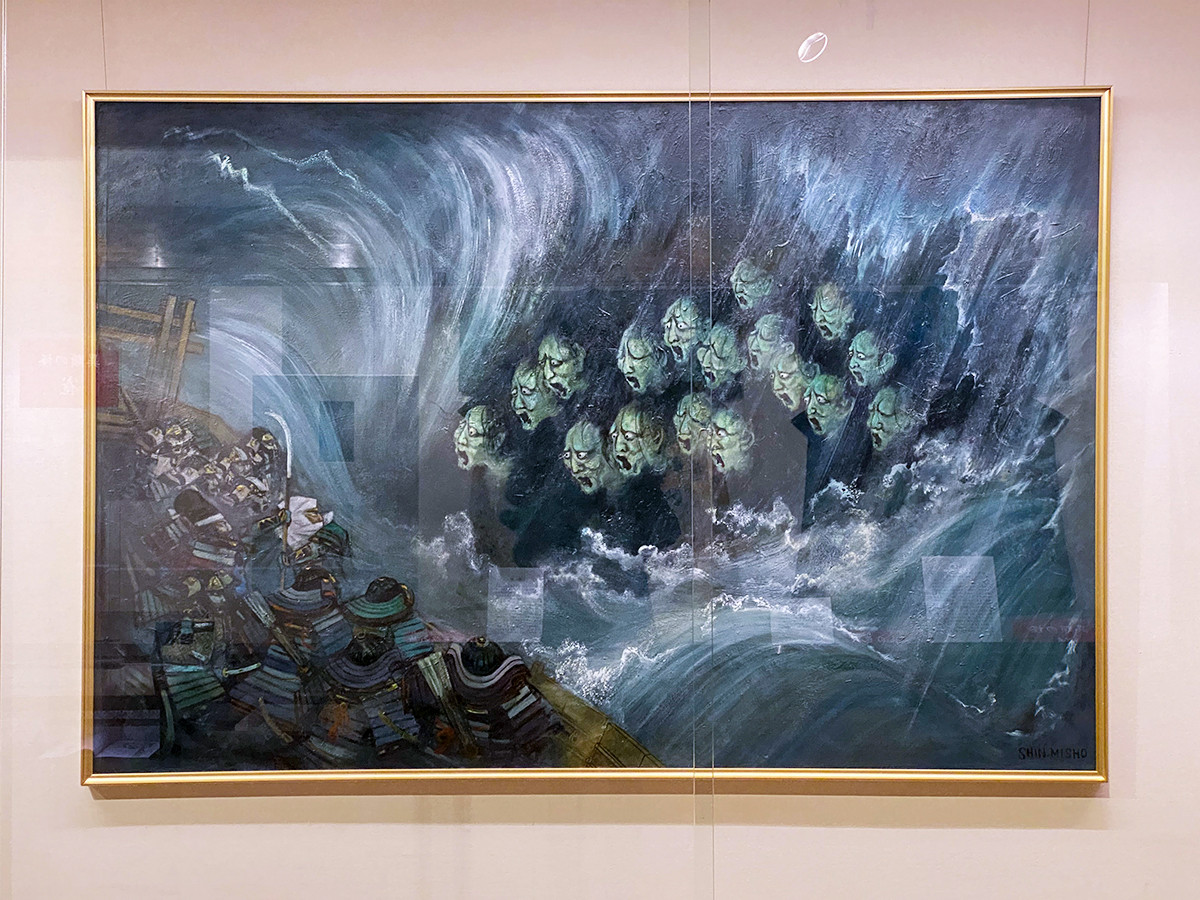

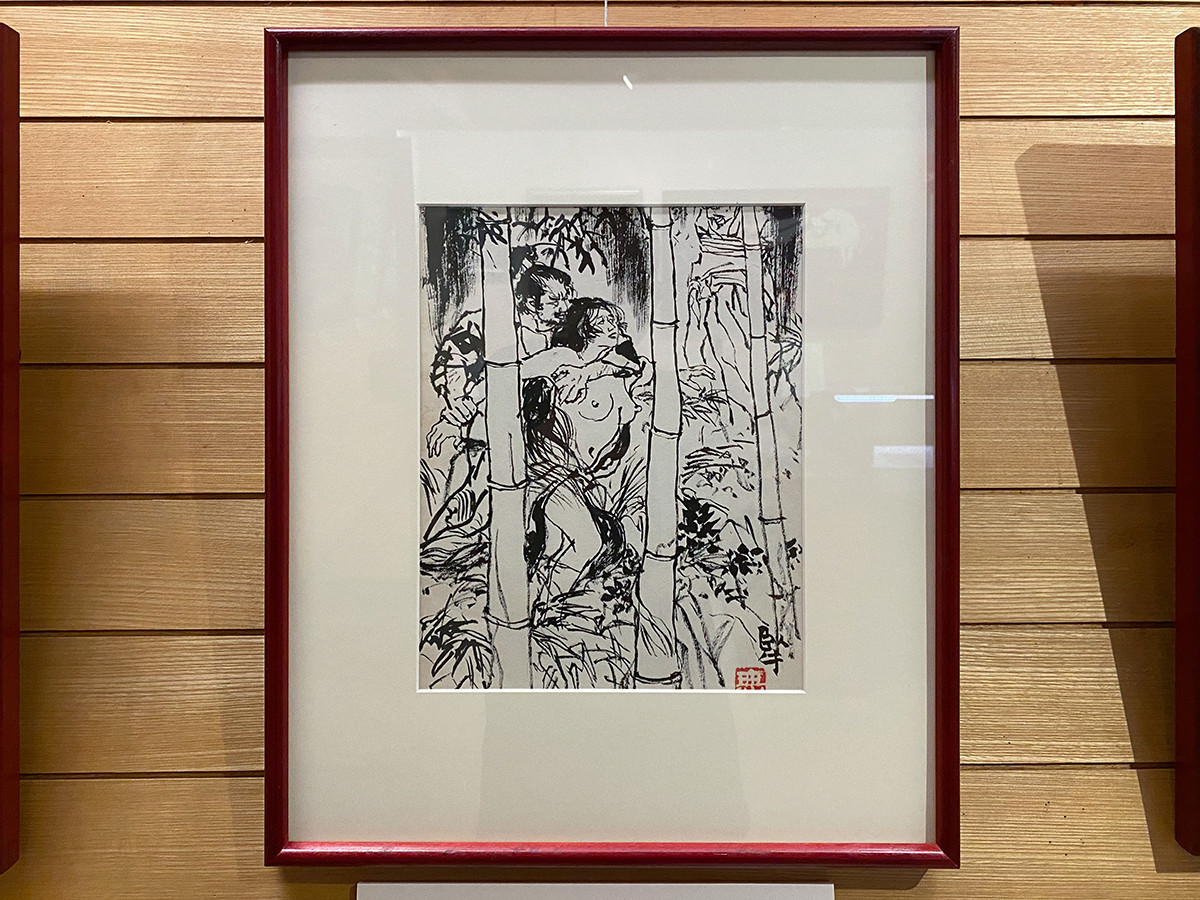

奇想の国の麗人たち

弥生美術館 | 東京都

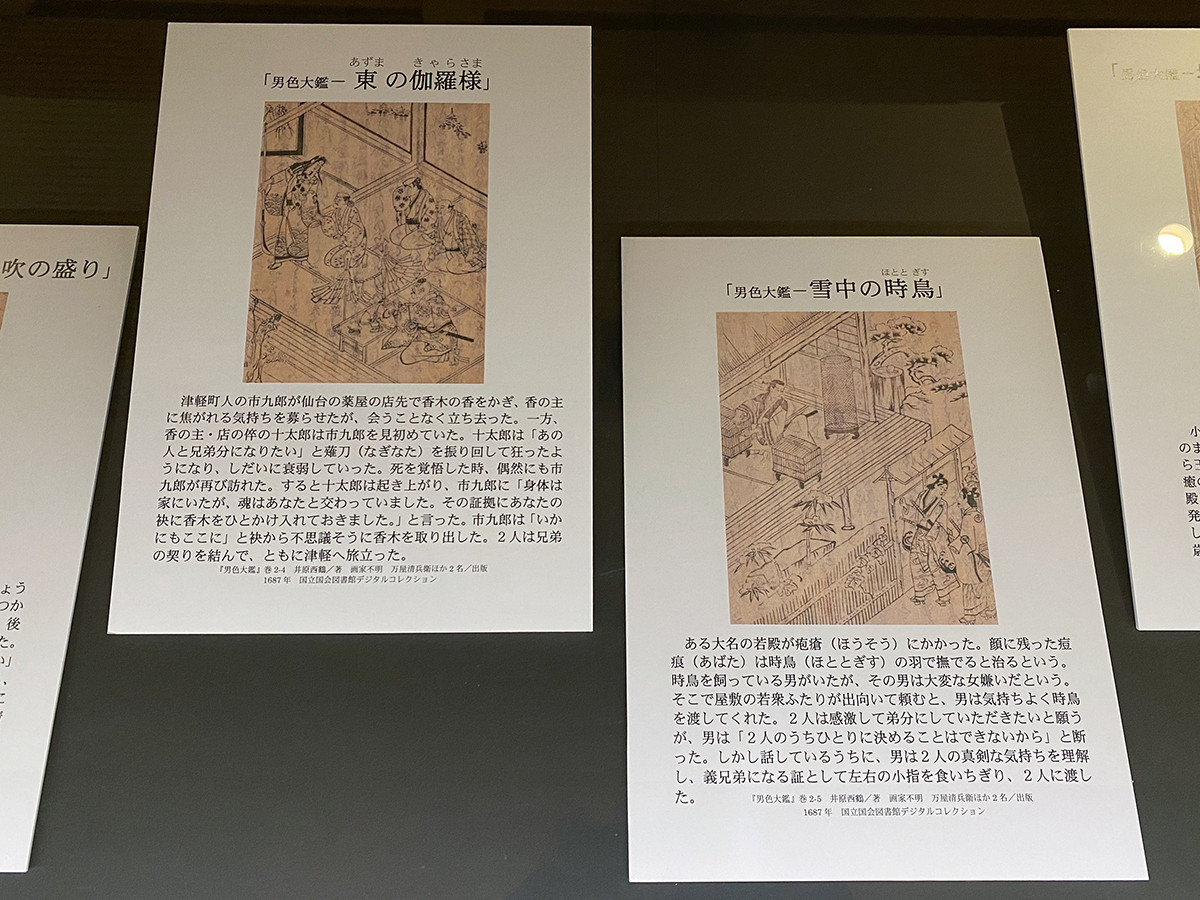

長年語り続けられた伝説や古典文学を、物語にまつわる絵画とともに紹介

動物が人に化けて結婚する「異類婚姻譚」、生きている人から出た「生霊」

古典文学の一角を占めている男性同性愛も。欧米とは全く異なる倫理観

5

| 会場 | 弥生美術館 |

| 会期 |

2020年10月31日(土)〜2021年1月31日(日)

会期終了

|

| 開館時間 | 午前10時30分~午後4時30分 (入館は4時までにお願いします) |

| 休館日 | 月・火曜日 ※ただし11/3(祝火)、11/23(祝月)、1/11(祝月)開館、11/4(水)休館 年末年始(12/28~1/2) |

| 住所 | 〒113-0032 東京都文京区弥生2-4-3 |

| 電話 | 03-3812-0012 |

| 公式サイト | http://www.yayoi-yumeji-museum.jp/ |

| 料金 | 一般1000円/大・高生 900円/中・小生500円 (竹久夢二美術館もご覧いただけます) |

| 展覧会詳細 | 「奇想の国の麗人たち 」 詳細情報 |

おすすめレポート

ニュース

2025年4月18日

横浜赤レンガ倉庫で線の魔術師・ミュシャの世界へ没入

2025年4月18日

日本美術の“交差点”をたどる特別展 ― 京都国立博物館「日本、美のるつぼ」

2025年4月18日

開館130年の奈良国立博物館で、過去最大規模の国宝展 ― 特別展「超 国宝」

2025年4月15日

ファッションに見る“私のかたち” ― 「LOVEファッション─私を着がえるとき」展

ご招待券プレゼント

学芸員募集

新居浜市美術館 学芸員募集中

[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]

愛媛県

東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!

[東山旧岸邸]

静岡県

鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)

[報国寺]

神奈川県

【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!

[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]

東京都

国分寺市 学芸員(埋蔵文化財担当)募集

[国分寺市教育委員会ふるさと文化財課]

東京都

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)