読者

レポート

レポート

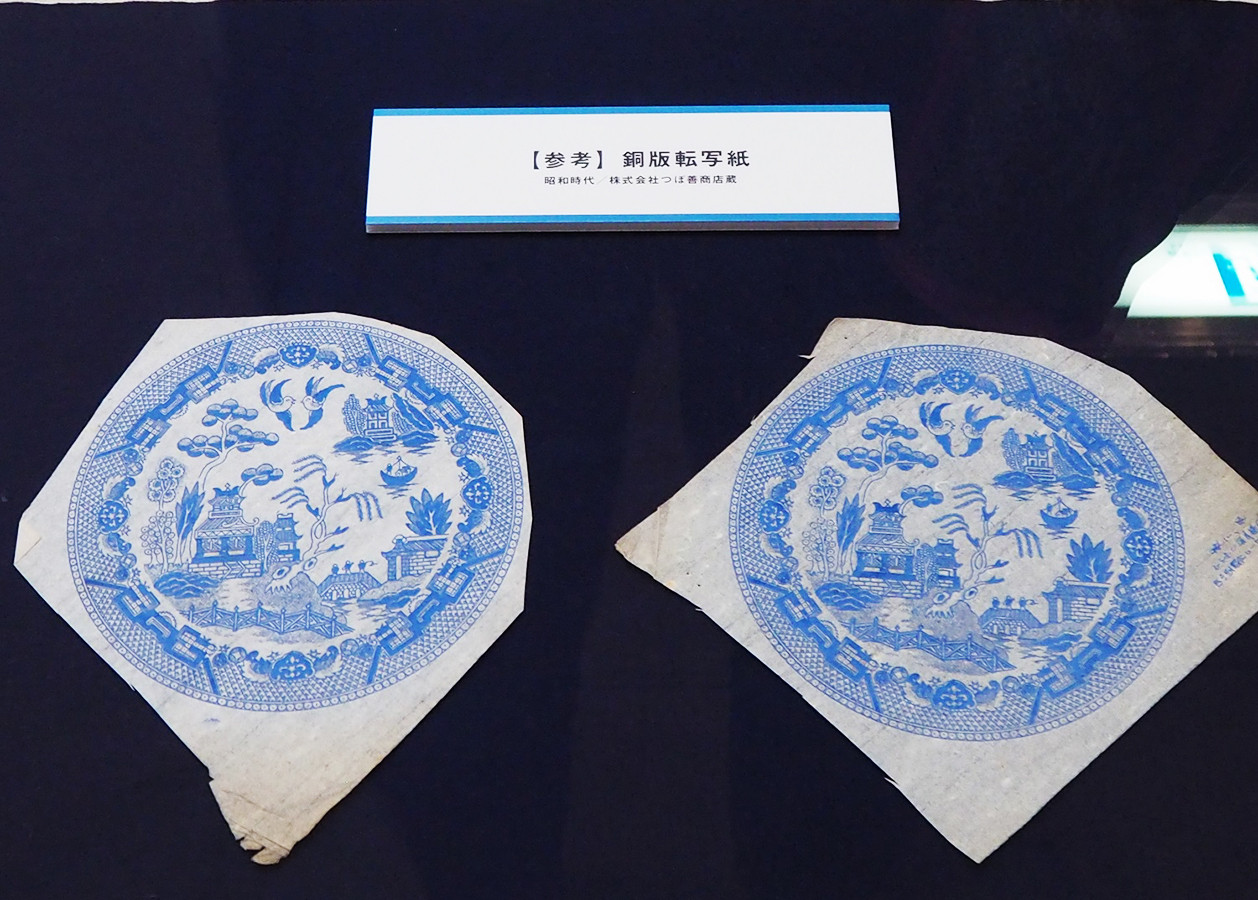

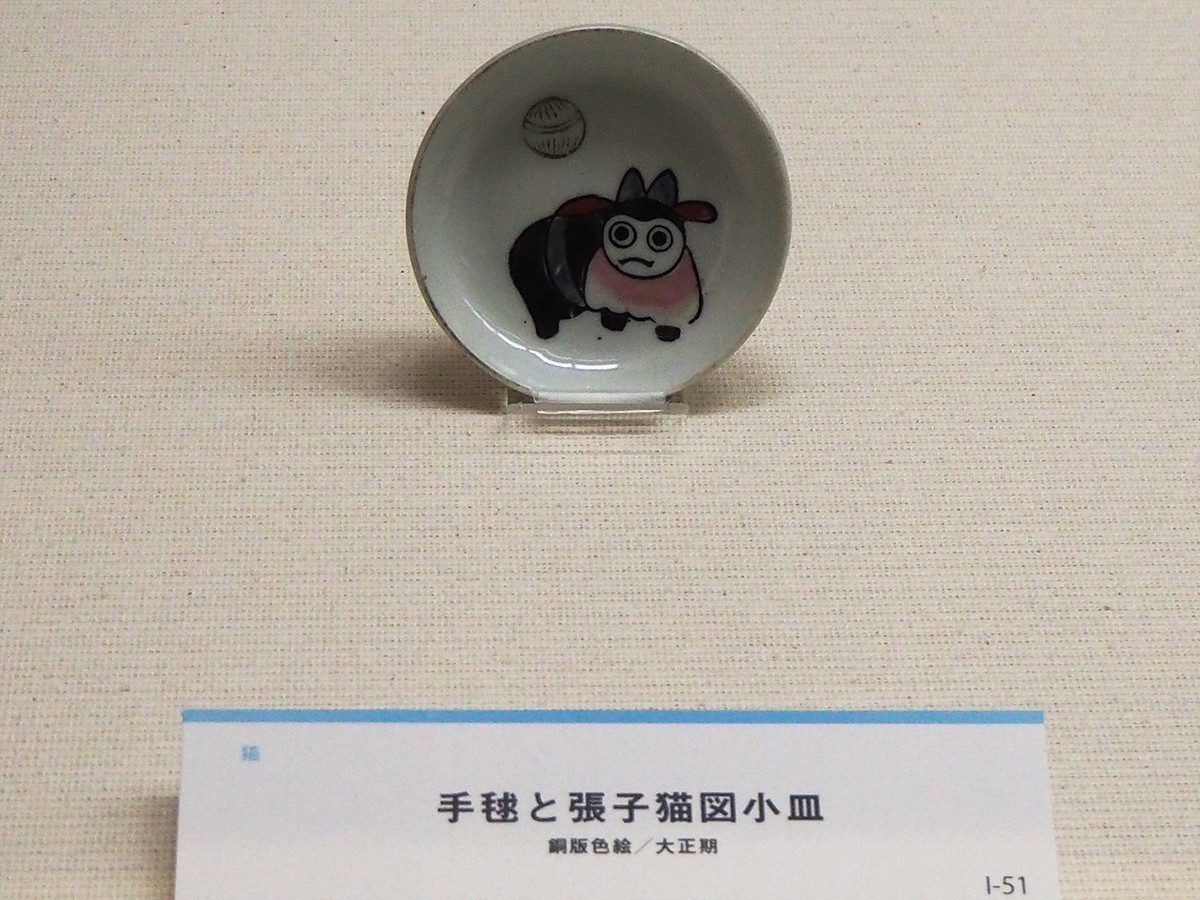

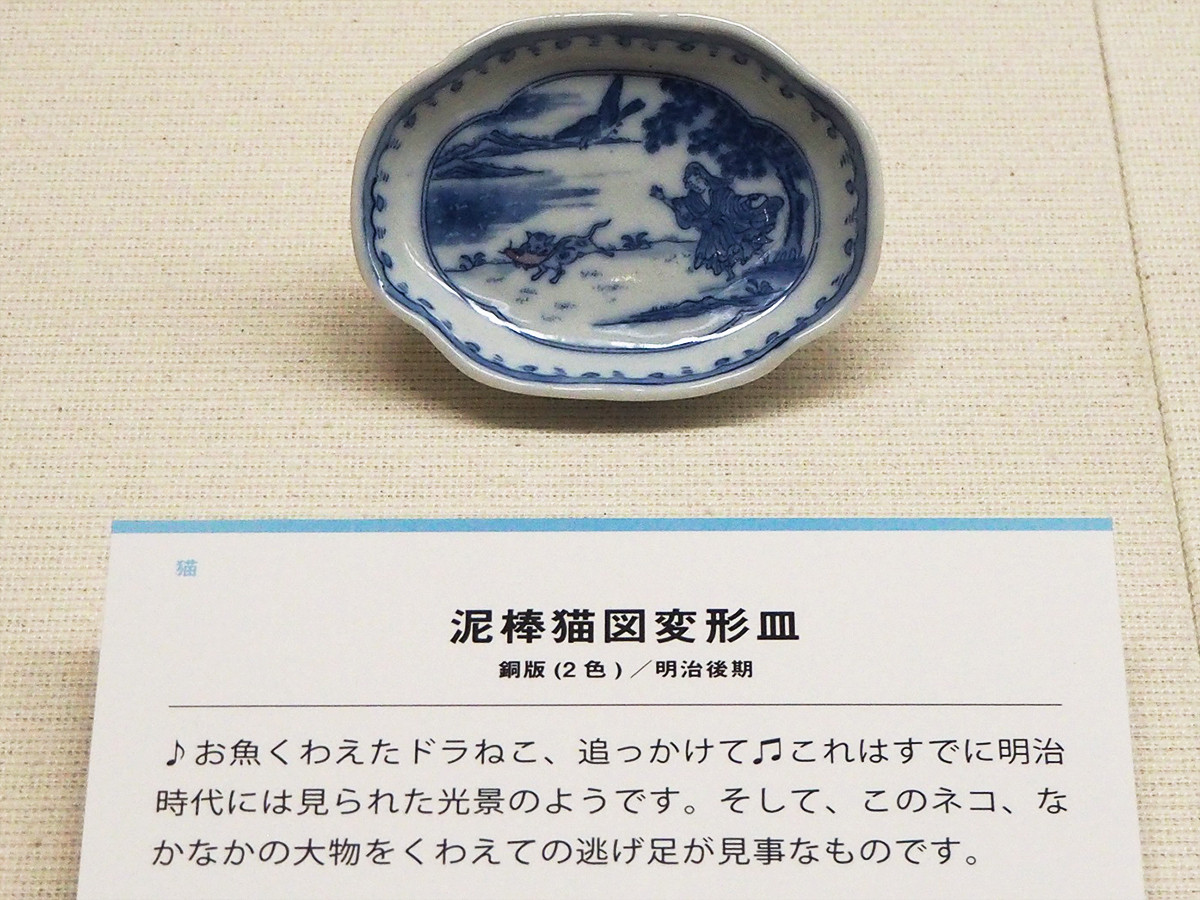

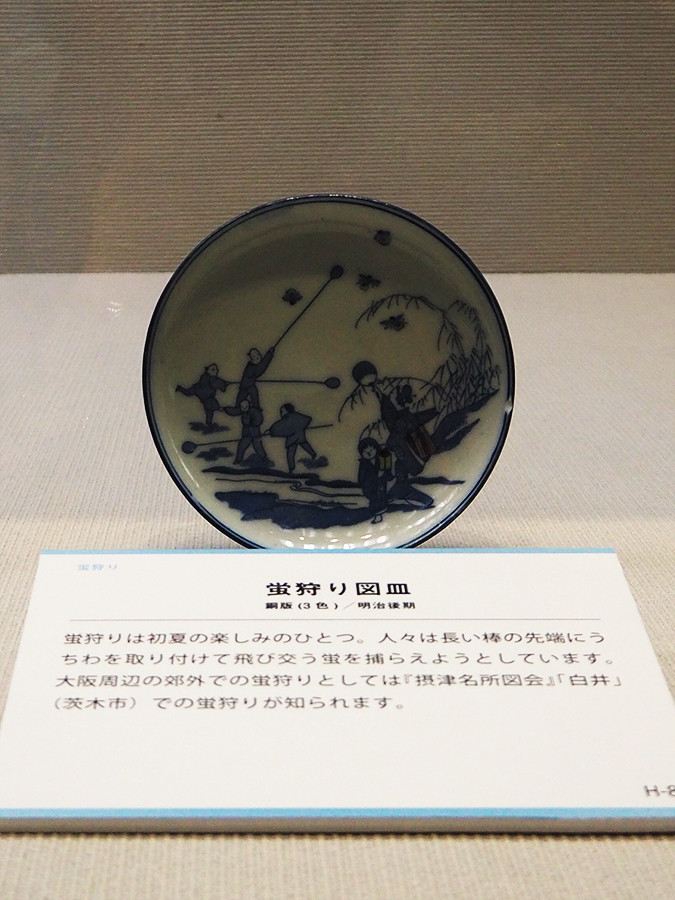

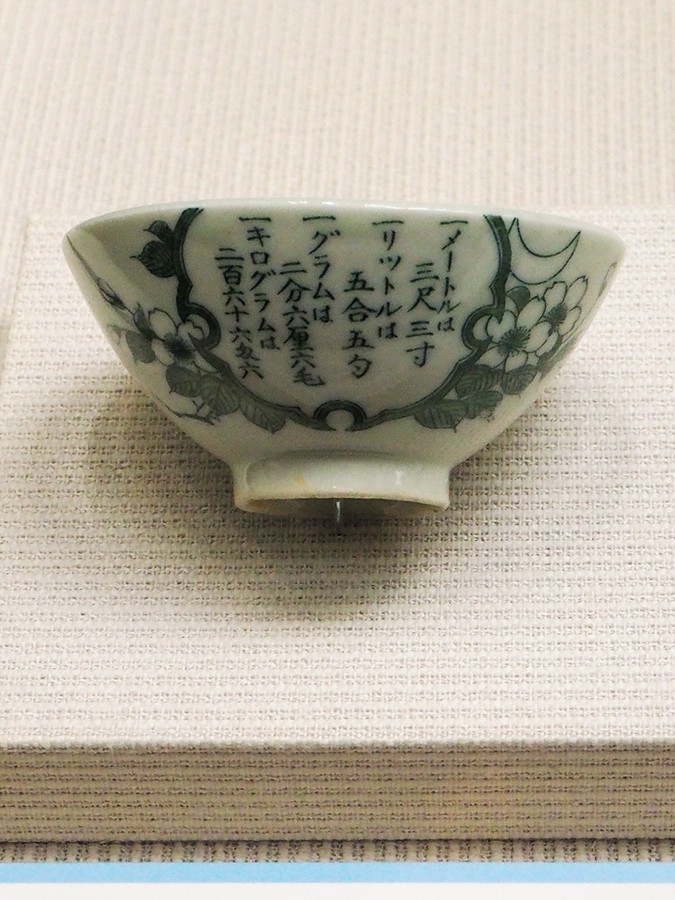

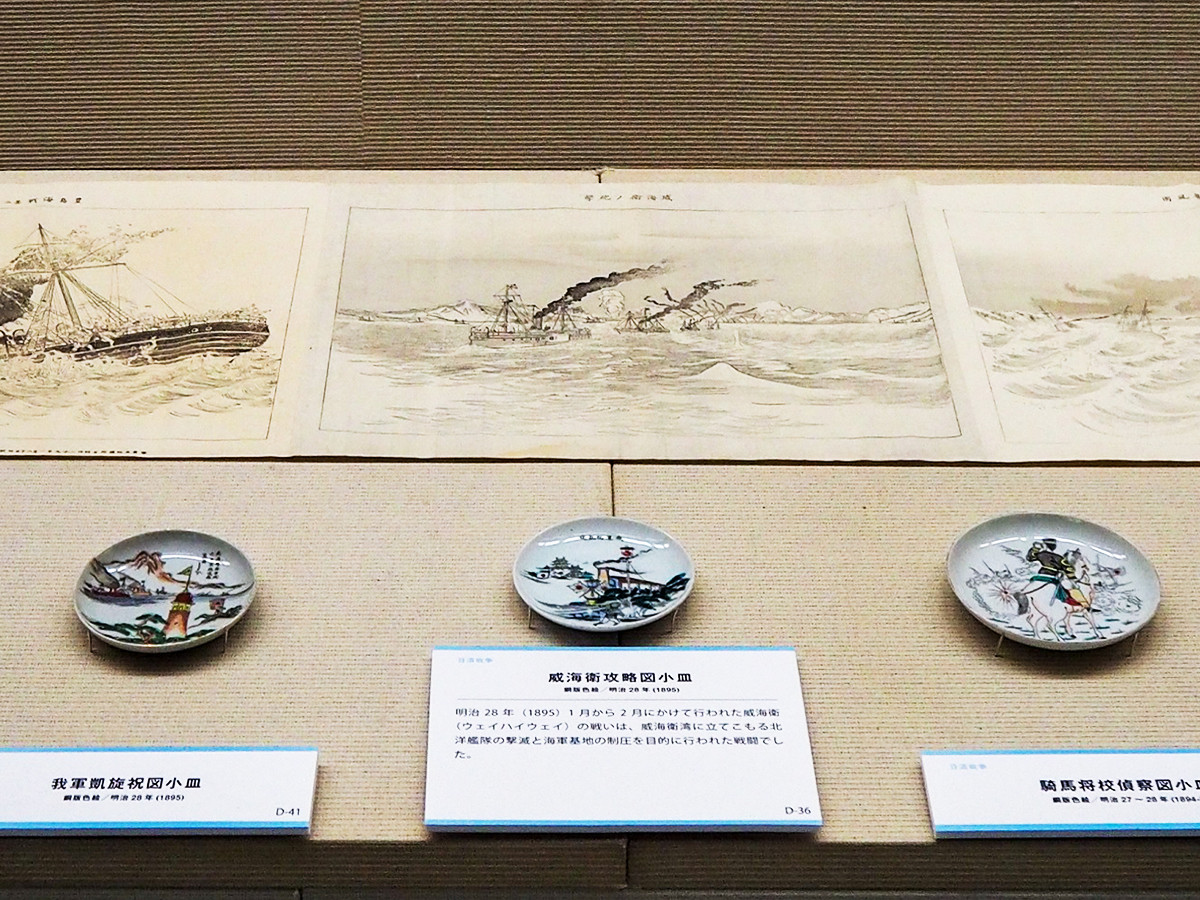

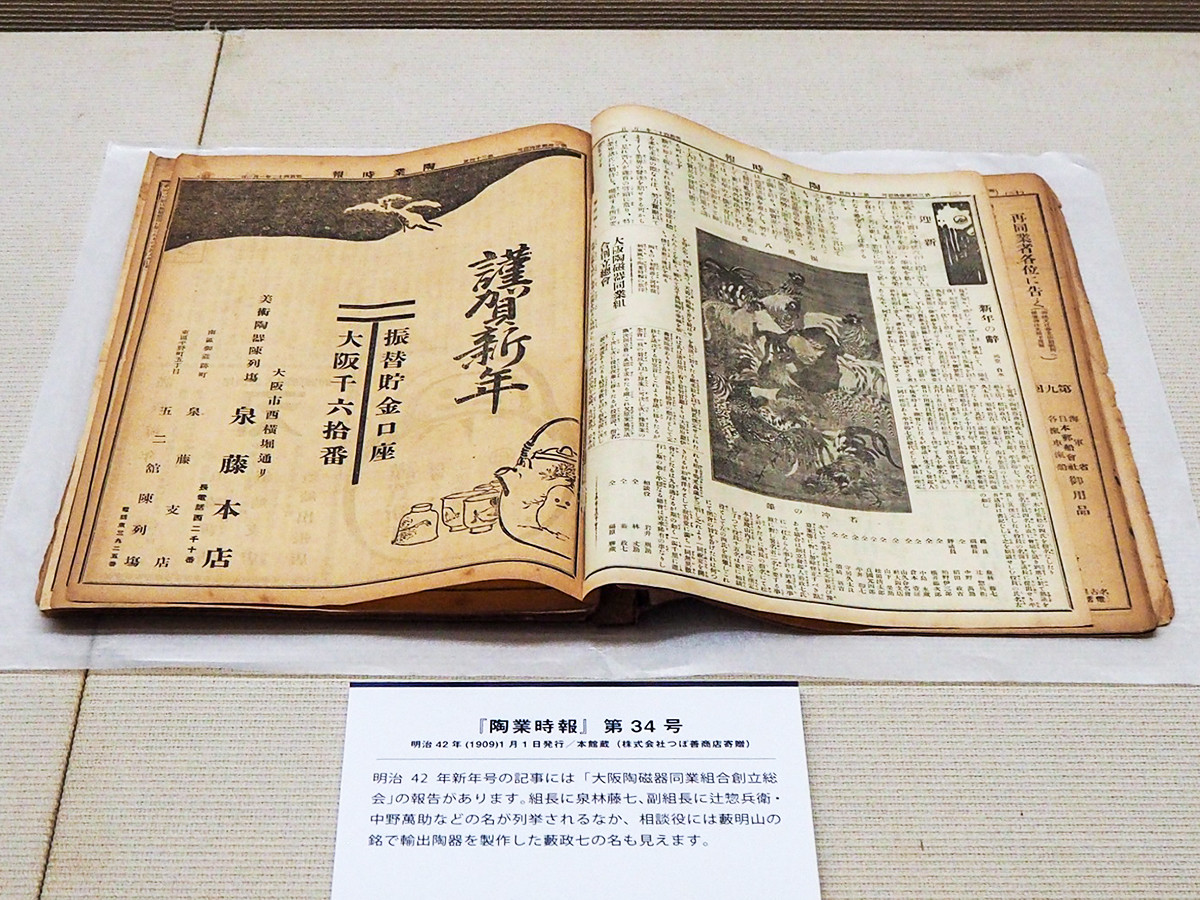

文明開化のやきもの 印版手

大阪歴史博物館 | 大阪府

| 会場 | 大阪歴史博物館 |

| 会期 |

2023年1月21日(土)〜3月21日(火・祝)

会期終了

|

| 開館時間 | 9:30~17:00 ※入館は閉館の30分前まで |

| 休館日 | 火曜日 ※3月21日(火・祝)は開館 |

| 住所 | 〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-32 |

| 電話 | 06-6946-5728 |

| 公式サイト | http://www.mus-his.city.osaka.jp/news/2022/inbante.html |

| 料金 | 常設展示観覧券でご覧になれます。 大人600円、高校生・大学生400円 ※中学生以下、大阪市内在住の65歳以上(要証明証提示)の方、 障がい者手帳等をお持ちの方(介護者1名を含む)は無料 。 |

| 展覧会詳細 | 「特別企画展「―橋本コレクション受贈記念―文明開化のやきもの 印版手」」 詳細情報 |

0

読者レポーターのご紹介

カワタユカリ

美術館、ギャラリーと飛び回っています。感覚人間なので、直感でふらーと展覧会をみていますが、塵も積もれば山となると思えるようなおもしろい視点で感想をお伝えしていきたいです。どうぞお付き合いお願いいたします。

おすすめレポート

ニュース

2025年3月29日

二条城で出会う、キーファーの圧倒的スケール ― 「アンゼルム・キーファー:ソラリス」展

2025年3月28日

鳥取県立美術館がグランドオープン。記念展「ART OF THE REAL」も開催へ

2025年3月26日

過去・現在・未来を一挙公開! ― 「活動10周年記念 にしむらゆうじのひみつ展」

2025年3月24日

縄文からアニメまで、日本文化の進化を体感するイマーシブシアターが東博でスタート

ご招待券プレゼント

学芸員募集

鎌倉 報国寺(竹の寺)学芸員募集

[報国寺]

神奈川県

【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!

[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]

東京都

公益財団法人日本博物館協会 事業部門マネージャーの募集

[公益財団法人日本博物館協会]

東京都

地域おこし学芸員(地域キュレーター・地域おこし協力隊)募集中!

[北海道_天塩町(天塩川歴史資料館)]

北海道

刀剣博物館 経理職員募集

[刀剣博物館]

東京都

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)