IM

レポート

レポート

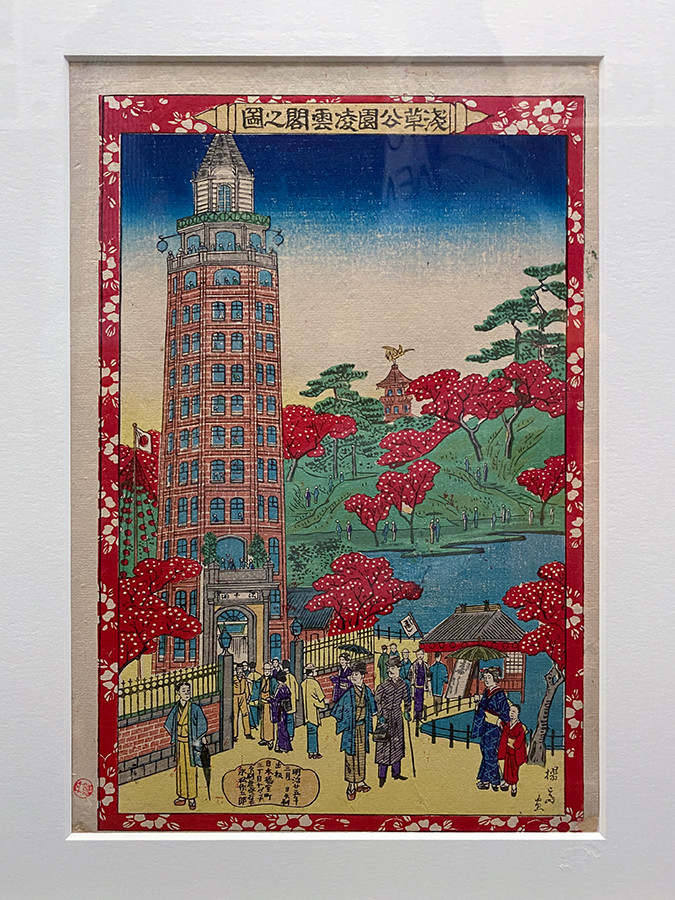

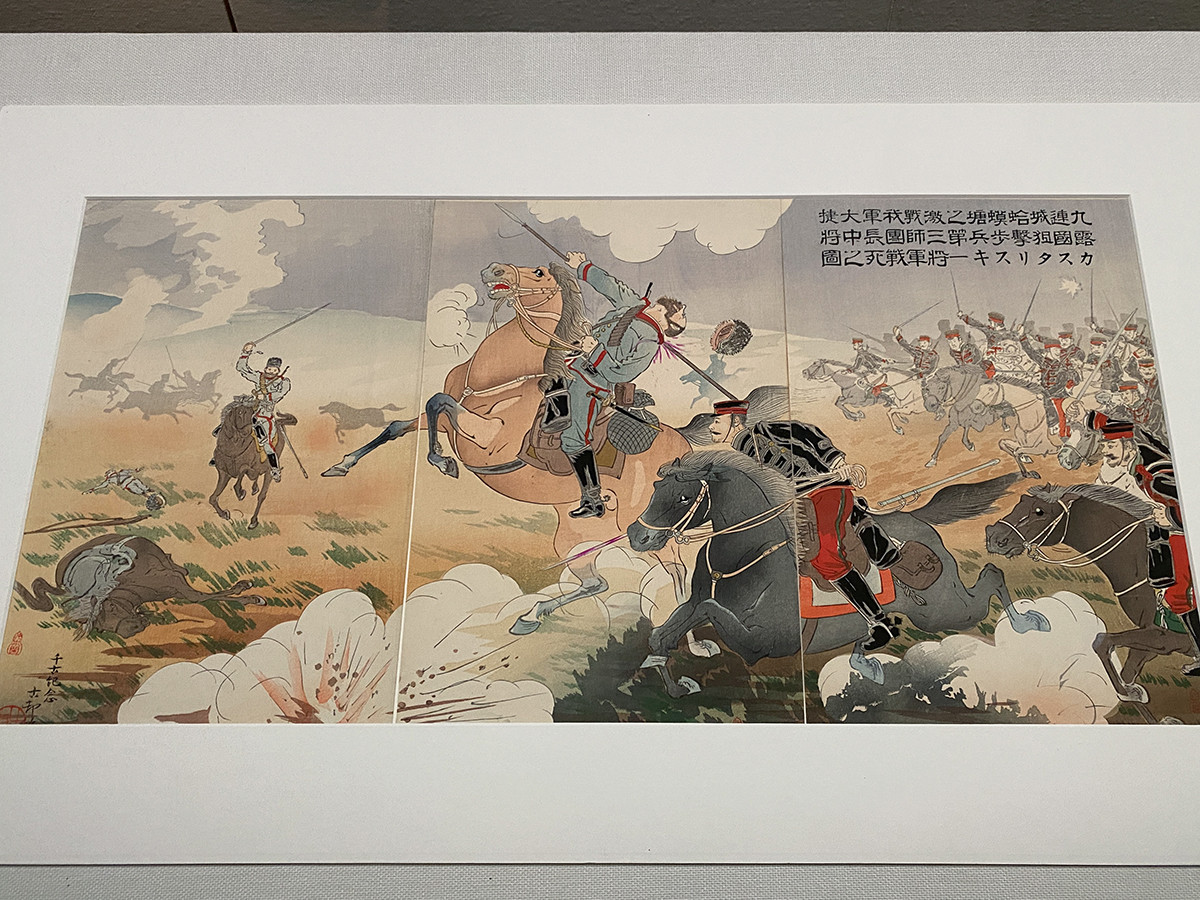

錦絵にみる明治時代

神奈川県立歴史博物館 | 神奈川県

近代国家成立の過程や文明開化がもたらした新生活など、明治の錦絵を展観

生麦事件、征韓論、自由民権運動…。幕末から明治終焉まで、時代順に紹介

月岡芳年、落合芳幾、小林清親、小原古邨など、人気絵師による注目作品も

2

| 会場 | 神奈川県立歴史博物館 |

| 会期 |

2021年4月29日(木)〜6月20日(日)

会期終了

|

| 開館時間 | 9時半~17時 (入館は16時半まで) |

| 休館日 | 毎週月曜日(5月3日は開館) ※5月25日(火)は展示替えのため特別展のみ閉場 |

| 住所 | 〒231-0006 神奈川県横浜市中区南仲通5-60 |

| 電話 | 045-201-0926 |

| 料金 | 一般 600(550)円 / 20歳未満・学生 400(350)円 / 65歳以上 200(100)円・高校生 100円 ※( )内は20名以上の団体料金 ※中学生以下・障害者手帳をお持ちの方は無料 ※神奈川県立博物館等の有料観覧券の半券提示による割引制度あり ※前期有料観覧券の半券をご持参の方は後期割引あり |

| 展覧会詳細 | 「錦絵にみる明治時代」 詳細情報 |

おすすめレポート

ニュース

2025年4月4日

闇に煌めく、曜変天目の秘密 ― 静嘉堂@丸の内「黒の奇跡・曜変天目の秘密」

2025年4月3日

未来の「いのち」をデザインする ― 万博のシグネチャーパビリオン公開

ご招待券プレゼント

学芸員募集

東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!

[東山旧岸邸]

静岡県

鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)

[報国寺]

神奈川県

【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!

[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]

東京都

公益財団法人日本博物館協会 事業部門マネージャーの募集

[公益財団法人日本博物館協会]

東京都

神戸市立青少年科学館 運営スタッフ(企画推進担当者) 募集!

[神戸市中央区港島中町7-7-6(バンドー神戸青少年科学館)]

兵庫県

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)