IM

レポート

レポート

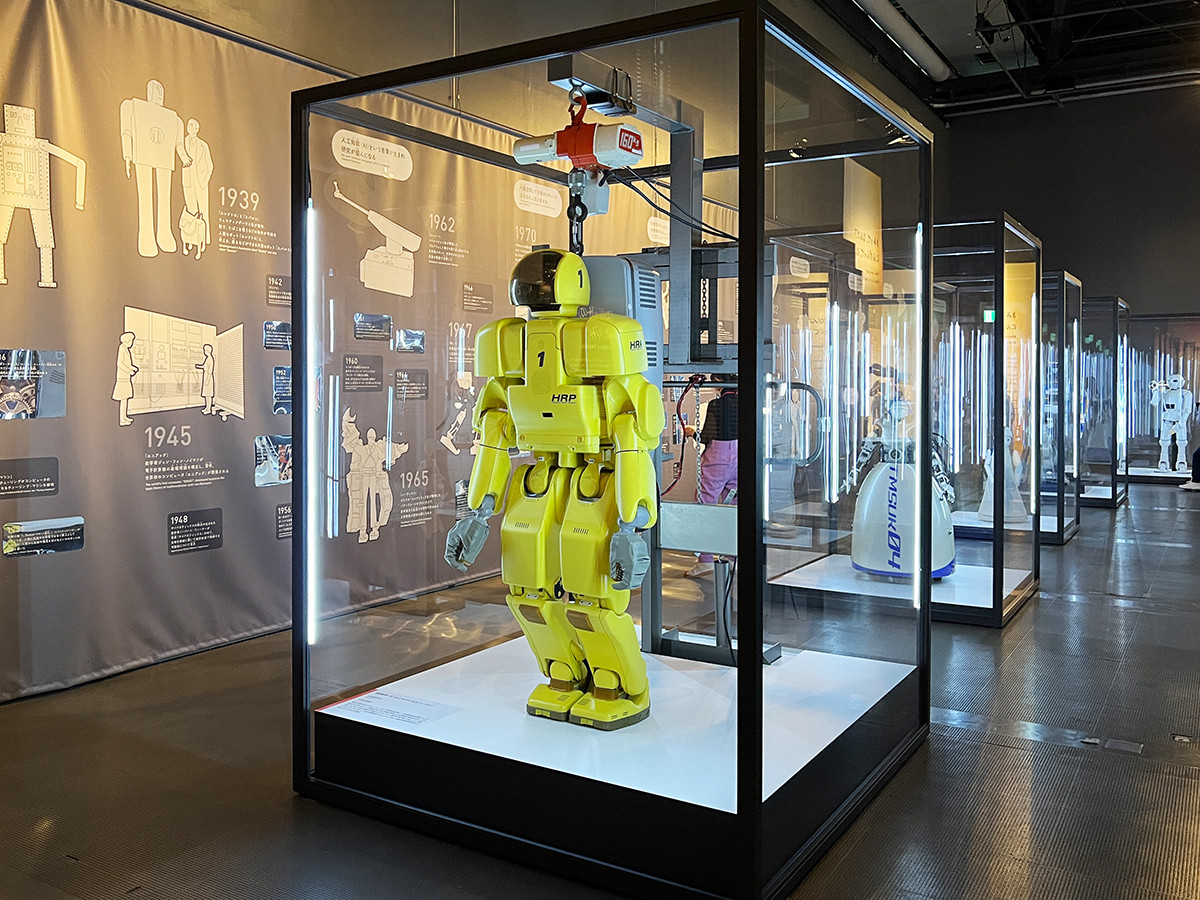

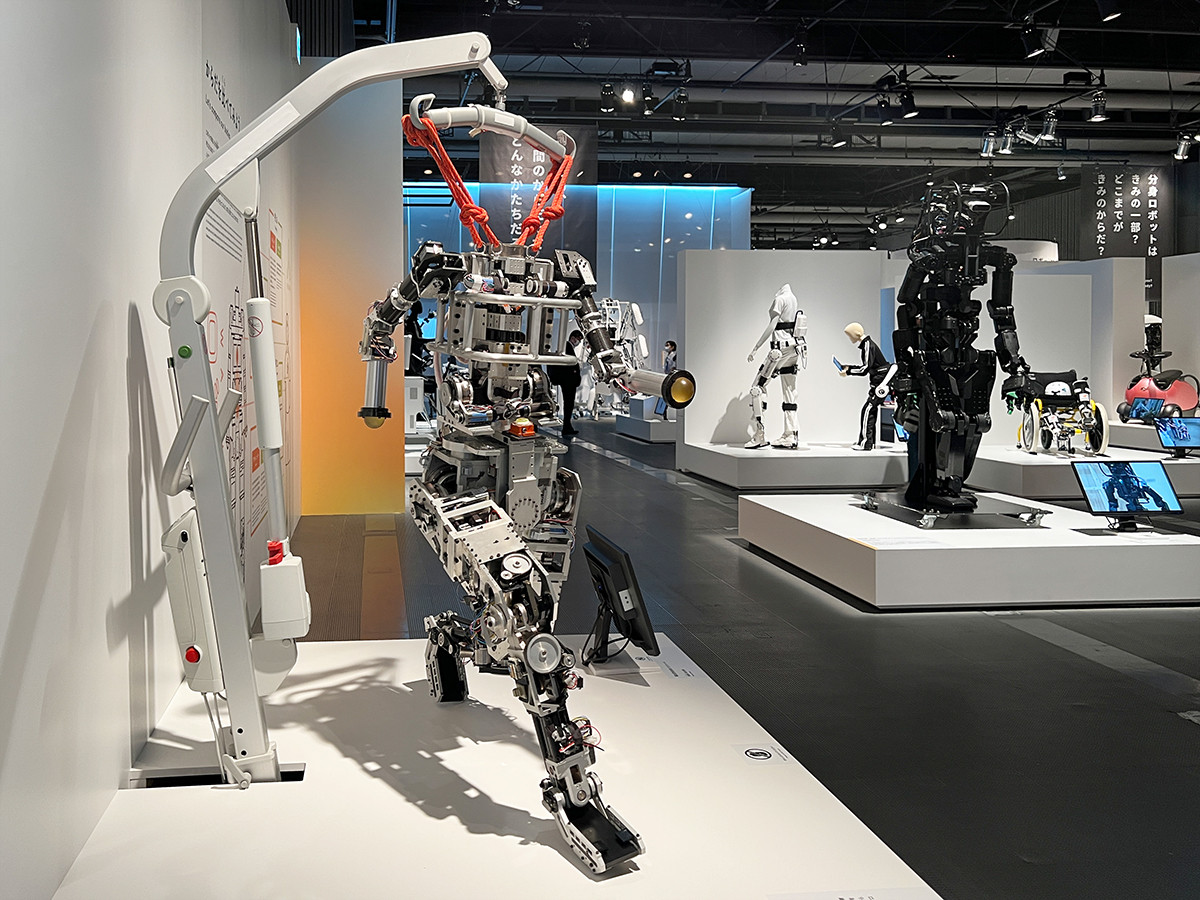

特別展「きみとロボット ニンゲンッテ、ナンダ?」

日本科学未来館 | 東京都

ロボットという言葉ができてから100年余、国内過去最大規模のロボット展

AIBO、ASIMO、Pepperから、汎用人型重機や人間そっくりのアンドロイドも

ロボットを紹介しながら、来場者とともに考えるのは「人間とはなにか?」

2

Zone1「ロボットって、なんだ?」 ASIMO(アシモ) 本田技研工業 2000年(展示は2011年発表モデル)

Zone1「ロボットって、なんだ?」 AIBO(アイボ) ソニーグループ 1999年

Zone2-1「からだって、なんだ?」 零式人機(れいしきじんき)ver.1.2 人機一体

Zone2-2「こころって、なんだ?」 む~ 豊橋技術科学大学 ICD-LAB

Zone2-2「こころって、なんだ?」 RoBoHoN(ロボホン) シャープ

Zone2-3「いのちって、なんだ?」 漱石アンドロイド 二松学舎大学大学院文学研究科 大阪大学大学院基礎工学研究科 / レオナルド・ダ・ヴィンチ アンドロイド 大阪大学大学院工学研究科

| 会場 | 日本科学未来館 |

| 会期 |

2022年3月18日(金)〜8月31日(水)

会期終了

|

| 開館時間 | 10:00~17:00 (入場は閉館の30分前まで) |

| 休館日 | 火曜日 (ただし、3/22~4/5, 5/3, 7/26~8/30の火曜日は開館) |

| 住所 | 〒135-0064 東京都江東区青海2-3-6 |

| 電話 | 03-3570-9151 |

| 公式サイト | https://kimirobo.exhibit.jp/ |

| 料金 | 大人(19歳以上)2,100円(1,900円) 中人(小学生~18歳)1,400円(1,200円) 小人(3歳~小学生未満)900円(700円) ※( )内は8名以上の団体料金 ※常設展もご覧いただけます ※ドームシアターは別料金(要予約) ※2歳以下は無料 ※障害者手帳をお持ちの方および付き添いの方1名まで無料 ※会場の混雑状況により入場整理券の配布、または入場を規制する場合があります ※会期等は変更になる場合があります ※本展覧会の内容は予告なく変更になる場合があります ※チケット情報を含む最新情報は本展公式サイトをご確認ください |

| 展覧会詳細 | 「きみとロボット ニンゲンッテ、ナンダ?」 詳細情報 |

「空也上人立像」が東京では半世紀ぶりの公開。世界を舞台に活躍した日本人女性アーティストの草分け「篠田桃紅展」。東京国立近代美術館では「没後50年 鏑木清方展」。西洋美術好きなら「スコットランド国立美術館 THE GREATS 美の巨匠たち」。

おすすめレポート

ニュース

2025年12月18日

日高のり子も感動、貴重な原画がずらり ─ 画業55周年「あだち充展」

2025年12月18日

カプコンの制作世界を一望 ─ CREATIVE MUSEUM TOKYOで「大カプコン展」

2025年12月18日

トヨタが手がける没入型ミュージアム「THE MOVEUM YOKOHAMA」が横浜に誕生

2025年12月15日

古伊万里の「いきもの」80点が集合 ― 戸栗美術館「古伊万里 いきもの図会展」が1月開催

2025年12月15日

福山潤「世界観を存分に楽しんで」 ― 「アニメ天官賜福展」横浜で開幕

ご招待券プレゼント

学芸員募集

阪神甲子園球場職員(歴史館担当)

[阪神甲子園球場(兵庫県西宮市、阪神電車「甲子園駅」徒歩3分)]

兵庫県

【公益財団法人 ポーラ伝統文化振興財団】学芸員募集!

[ポーラ伝統文化振興財団(品川区西五反田)141-0031 東京都品川区西五反田2-2-10 ポーラ五反田第二ビル]

東京都

山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館 学芸員募集

[山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館]

鳥取県

春日市奴国の丘歴史資料館 学芸員(資料館事業運営コーディネーター)募集

[春日市奴国の丘歴史資料館]

福岡県

足立区立郷土博物館「郷土博物館専門員(美術史)」の募集(会計年度任用職員)

[足立区立郷土博物館]

東京都

展覧会ランキング

3

TOKYO NODE | 東京都

Mrs. GREEN APPLE MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION『Wonder Museum』

開催中[あと21日]

2025年12月6日(土)〜2026年1月9日(金)

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/23/a8d58cab781a.jpg)