IM

レポート

レポート

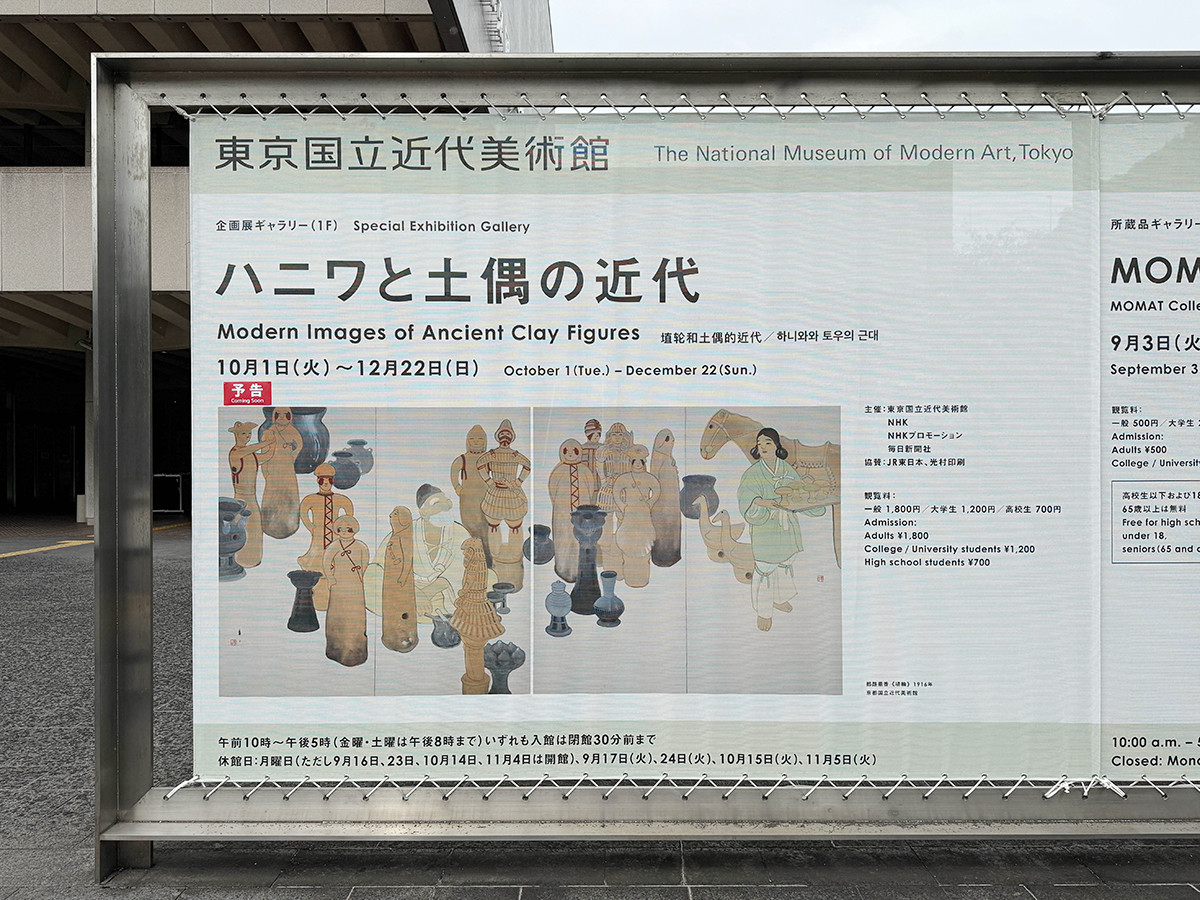

考古に求められた美術 ― 東京国立近代美術館「ハニワと土偶の近代」(レポート)

東京国立近代美術館 | 東京都

ハニワと土偶、考古遺物が美術になるまで。その視線の変遷をたどる展覧会

明治時代のスケッチからマンガまで。ハニワや土偶から着想した作品の数々

無意識に植え付けられている、ハニワや土偶からの日本人アイデンティティ

3

河鍋暁斎《野見宿禰図》1884年 松浦武四郎記念館

《閣龍博覧会出陳上古遺物図下絵》1893年頃 東京国立博物館

中村直人《草薙剣》1941年 静岡市立登呂博物館

土門拳「女の顔」シリーズ『フォトアート』1959年1月号~12月号 1959年 日本カメラ博物館

(手前)イサム・ノグチ《広島原爆慰霊碑のためのマケット》1952年 神奈川県立近代美術館

三岸節子《盾を持った武士》1956年 一宮市三岸節子記念美術館

タイガー立石《富士のDNA》1992年 アノマリー

劇団カッパ座《はに丸・ひんべえ》1983年 劇団カッパ座

| 会場 | 東京国立近代美術館 |

| 会期 |

2024年10月1日(火)〜12月22日(日)

会期終了

|

| 開館時間 | 10:00-17:00(金曜・土曜は10:00-20:00) 入館は閉館の30分前まで |

| 休館日 | 月曜日(ただし10月14日、11月4日は開館)、10月15日、11月5日 |

| 住所 | 〒102-8322 東京都千代田区北の丸公園3-1 |

| 電話 | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 公式サイト | https://haniwadogu-kindai.jp/ |

| 料金 | 一般 1,800円(1,600円) 大学生 1,200円(1,000円) 高校生 700円(500円) ( )内は20名以上の団体料金 |

| 展覧会詳細 | 「ハニワと土偶の近代」 詳細情報 |

おすすめレポート

ニュース

2025年7月11日

夢二・非水・藤島らが競演 ― SOMPO美術館「大正イマジュリィの世界」

2025年7月11日

陶芸とアートが織りなす共演 ― 「ピクチャレスク陶芸 アートを楽しむやきもの」

2025年7月11日

火星移住も夢じゃない? ― 日本科学未来館で「深宇宙展」

2025年7月11日

「世界の終わり」を体験する異色のホラー展 ― 「1999展 ―存在しないあの日の記憶―」

2025年7月11日

もし4万年前に生きていたら? ― 国立科学博物館で「氷河期展」

ご招待券プレゼント

まだまだざわつく日本美術

応募する

学芸員募集

あべのハルカス美術館 学芸員募集

[あべのハルカス美術館]

大阪府

北海道標津町文化財担当職員募集

[標津町ポー川史跡自然公園]

北海道

国⽴国際美術館 研究補佐員(情報資料室)募集

[国立国際美術館]

大阪府

東京国立博物館アソシエイトフェロー(教育普及)募集

[東京国立博物館(台東区上野公園13-9)]

東京都

帝国データバンク史料館職員募集(アルバイト(雇用パートナー))

[帝国データバンク史料館]

東京都

おすすめコンテンツ

![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)