3年に一度、日本の現代アートシーンを総覧する展覧会として開催されている「六本木クロッシング」。2004年からスタートし、今回で第7回目となりました。

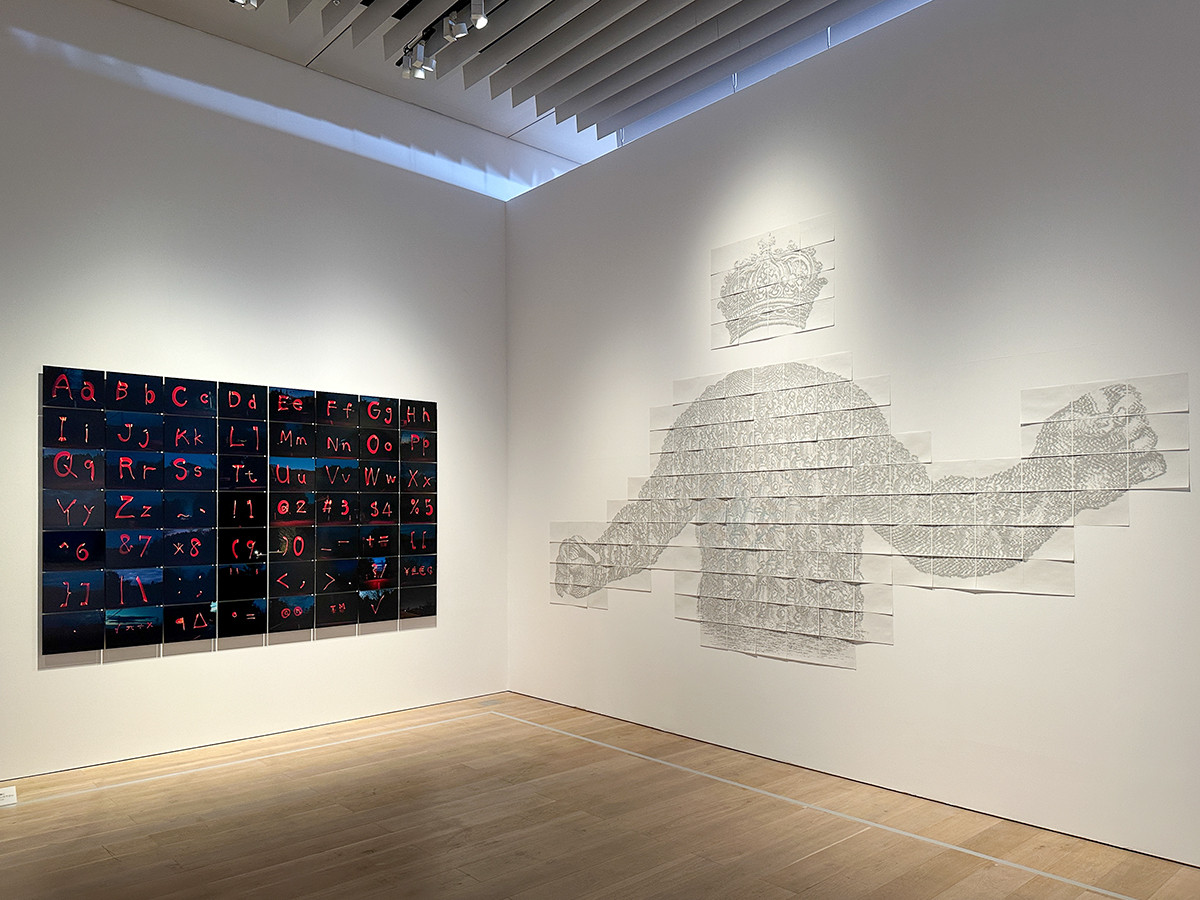

今回は1940年代~1990年代生まれの日本のアーティスト、22組が出展。国際的に活躍中のアーティストから気鋭の若手まで、多様な作品が森美術館を彩ります。

森美術館「六本木クロッシング2022展:往来オーライ!」会場前

ここでは出展された作品の中から、印象に残ったものをご紹介していきます。

青木千絵は大学で漆に出会い、彫刻の表現手法として漆の可能性を追求。特に漆の艶に魅せられ、創作に活かしています。

作品は人体のようで、エロティックなフォルムを持つ、青木ならではの形態。発泡スチロールの原型に漆を施し、作家が納得いくまで磨き上げれてつくられます。

青木千絵 展示風景

目が痛くなるような真っ赤な部屋は、玉山拓郎の作品。玉山は鮮やかな色彩を作品に取り入れ、日用品や家具などの既製品を用いたインスタレーションを制作しています。

本展出品作にはミニマリズム彫刻のようなオブジェが並びますが、その形状はテーブルや椅子、システムキッチンなどを想わせ、窓から見える東京の景色もあり、都市風景のようにも感じられます。

玉山拓郎《Something Black》2022年 Courtesy: ANOMALY(東京)

呉夏枝(オ・ハヂ)の作品は、作家が2017年から取り組んでいる「grand-mother island project」の第4章《海鳥たちの庭》です。2014年からオーストラリアに住んでいる呉は、アジア太平洋地域におけるさまざまな人々(特に女性)の往来に着目して、作品を制作しています。

海鳥の糞が堆積した“グアノ”は、肥料の資源として有用で、南太平洋のナウル共和国などでは、その採掘を巡り多くの人々が翻弄されました。一方で、海鳥は自由に国境を越えて往来するもののメタファーでもあります。

呉夏枝 《海⿃たちの庭》2022年

個人的に最も印象に残ったのが、やんツーの作品です。自律搬送ロボットが、美術作品のようなものや、ただの箱など、多様なオブジェの中から1つを選択して運び、展示・撤去していきます。

コロナ禍でのネット・ショッピングの急増と感染防止対策により、物流倉庫は無人化・自動化が加速する一方で、美術業界では、コロナ禍を経ても手作業での展示作業という伝統が守られています。

作品も、そうでないものも、同じように運び続ける機械。人間が定めた価値に対する皮肉とも受け取れます。

やんツー《永続的な一過性》2022年

「風景にノイズを起こす」をテーマに、ストリート・カルチャーの視点から公共空間を舞台にしたプロジェクトを展開しているSIDE CORE。作品は、夜間工事用の照明機材を使って制作された立体作品と映像作品で構成されています。

立体作品のパーツでもある工事現場のライトの点滅は、福島県から発信される時計の標準電波により、東日本一帯で同期しています。作品には東日本大震災の被災地と東京をつなげるという意味も込められています。

SIDE CORE / EVERYDAY HOLIDAY SQUAD《rode work ver. tokyo》2018/2022年

最後にご紹介するのはAKI INOMATA。木を使った抽象彫刻のように見えますが、作品のベースをつくったのは、なんとビーバーです。

作家は動物園にいるビーバーに木片を渡し、ビーバーはかんだりかじったりして、木を加工。その後、自動切削機を用いて、その木片を3倍のサイズで複製しました。

作者とは、創作とは何か。鑑賞者に問いかけてくる作品です。

AKI INOMATA《彫刻のつくりかた》2018年-

まさに、日本における現代アートの現在地を確認できる展覧会。気になった作品があれば、ぜひ作家の名前を覚えて帰ってください。他の現代アート展を見た時にも、鑑賞の幅が広がると思います。

[ 取材・撮影・文:古川幹夫 / 2022年11月30日 ]